黃仲鳴

午夜網遊,看到這麼一段:「董說的《西遊補》中,冒充虞姬的孫悟空,混入一群青史上大名鼎鼎的後宮美女的小圈子聚會,耐性強忍,聽她們沒完沒了地拿床笫間的事互相調笑取樂,偏偏酒酣之際還要對詩,輪到猴子,被逼無奈,生生憋出一句:懺悔心隨雲雨飛,惹來女才子們的一陣鬨笑。」

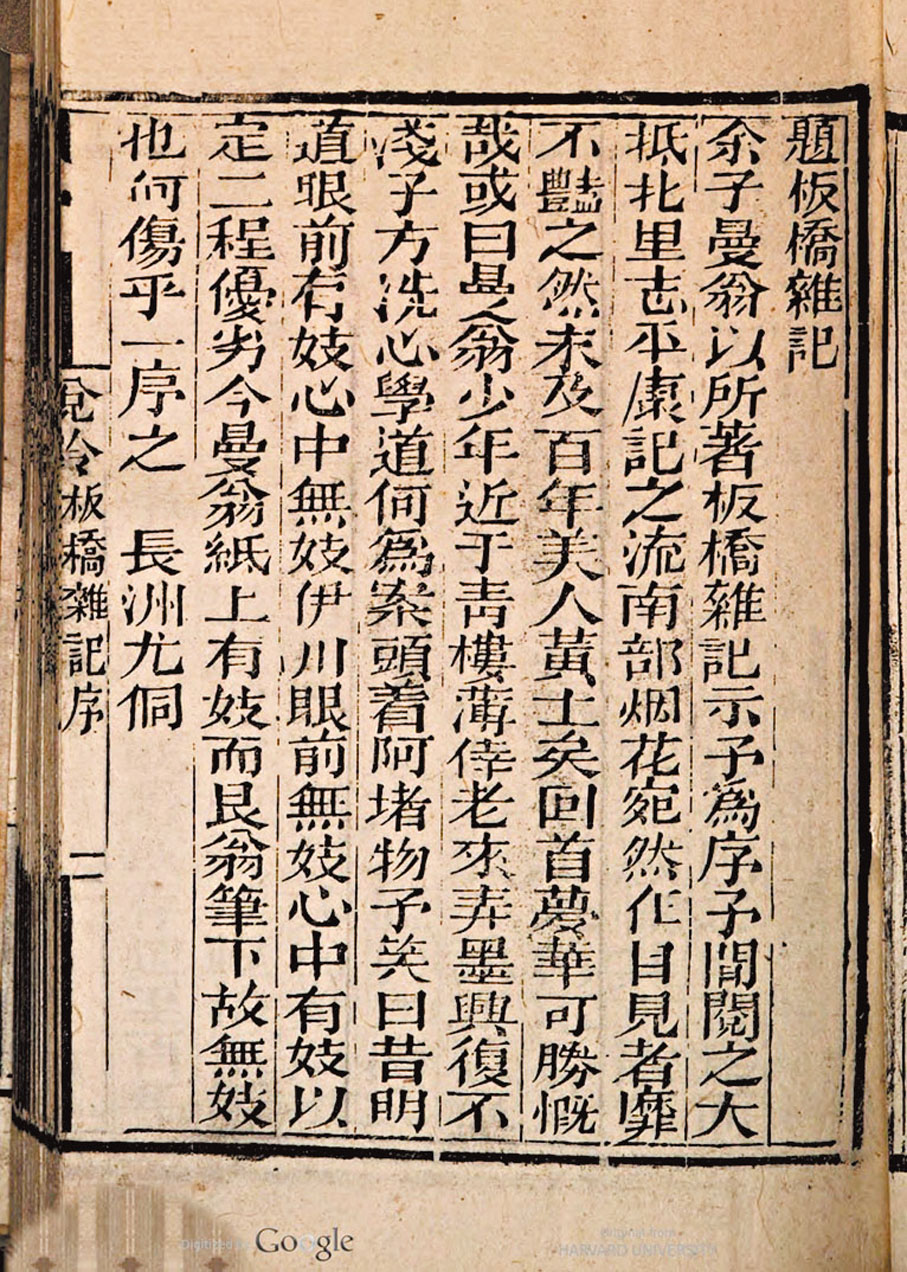

作者由董說的猴子一扯就扯到余懷(1616-1695)的《板橋雜記》。看之有點不倫不類,但亦有深意。區區一個孫猴子哪懂得這等風流韻事,何來「懺悔」之言呢,若換了豬八戒,那才「精彩」呢。

少年讀《板橋雜記》,如水過鴨背,猶如看王韜的冶遊之作,更如看羅澧銘的《塘西花月痕》,亦無甚感覺,只當某一地某一方都有的艷跡而已。

可是,於今歷經滄桑,歷史感滿滿,才覺余懷寄寓之思那麼深刻。

《板橋雜記》作於康熙三十二年(1693),是余懷晚年作品,當時已年近八十,仍維持遺民身份追憶舊日繁華;板橋是指秦淮河南岸的長板橋,橋西為名妓雲集之地,即舊院。舊院與貢院隔橋相望,赴考的士子可以方便與歌姬尋芳問柳。即使當時明末崇禎朝已是內憂外患,惟東南無事,秦淮河沿岸仍是歌舞昇平,東林黨與復社士子於結黨營私之餘,好聚會於秦淮河,攜妓流連忘返。這時垂垂老矣的余懷不禁感嘆:「一代之興衰,千秋之感慨所寄,而非徒狎邪之是述,艷冶是傳也。」據說,本是蘇州才子的王韜,年少赴南京舉試,孰料一頭栽進秦淮河,就此改變了他的人生,好冶遊,好花間月下之戲,再無心功名。終其一生,每到世界一處,都冶遊一番,無悔一生也。

劉如溪為青島版的《板橋雜記》寫〈導讀〉,說是書之成,距余懷辭世不到三年。當時,余懷已78歲,老矣。可是,他並沒有因為時光的流逝而忘懷過去。相反的是,記憶越來越羽翼豐滿,點點滴滴都成長起來,日日夜夜都來叩拊着他的心扉:「俯仰歲月之間,諸君皆埋骨青山,美人亦棲身黃土。河山邈矣,能不悲哉!」河山依舊,明時明月已遠,這個遺老,落在沉重的記憶裏;或是,《板橋》就這樣產生。如張岱的《陶庵夢憶》。

論者云:「張岱說『持向佛前,一一懺悔』,這裏的『懺悔』耐人尋味。一朝的勝衰,難道責任要一介平民的陶庵來擔負?他擔當得起嗎?如果懺悔是針對往日窮奢極侈的生活而言,又能和國破家亡扯上多大干係呢?太平盛世不照樣可以懺悔自己的愚行嗎?那麼,張岱懺悔的到底是什麼?懺悔的意思難道真是懺悔,而不是另外一種意思的託詞?顧左右而言他,是傳統也是充足的理由。」他強調:「《板橋雜記》並不懺悔,只有痛惜,但如果張岱可以言懺悔而意不在懺悔,余懷為什麼不可以不言懺悔而懺悔呢?」

張岱的書,余懷的《雜記》,於我而言,都是愛讀的「夢尋」。

評論(0)

0 / 255