黃仲鳴

1980年代在廣州和深圳的舊書攤上,常見一本異常醒目的書出現眼前:《真本金瓶梅》,一看封面,我便知是香港的「製造」。嘗拿來一看,不覺失笑:所謂「真本」,哪裏是「真本」!只要翻閱下去,當知是編輯過的「潔本」,與想像中的「淫本」,一點也不「淫」。

打從小時開始,便將《金瓶梅》當作「淫書」看待。有部日本同名的電影,也偷偷去看了;那時還沒有所謂「限制級」。如所周知,《金瓶梅》的原型來自《水滸傳》,看到潘金蓮與西門慶的勾當,小小年紀便痛恨潘金蓮的歹毒,大大同情起武大郎來。看到武松如何誅殺這對姦夫淫婦時,禁不住拍案叫絕。

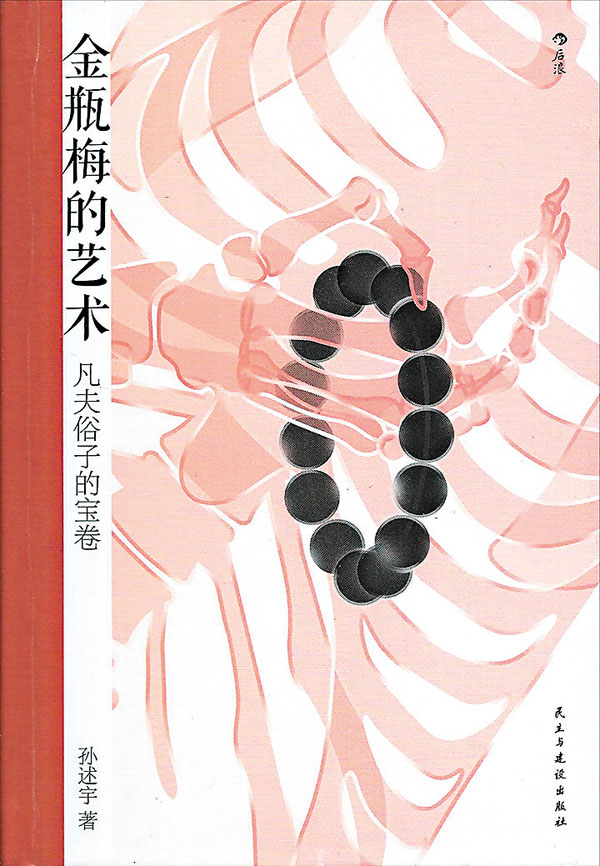

近日購到孫述宇的《金瓶梅的藝術:凡夫俗子的寶卷》(北京:民主與建設出版社,2021年),重閱之下,仍覺是好書,深入淺出,非純學術著作。所謂「重閱」,這是一部30年前的舊書再版。孫述宇說,他研究之初,還沒有什麼人對這部「曠世巨著」有深入的「賞識」。他指出,「一般人都是慕『淫書』之名而來,只翻尋那些講述房事的章節。」這確是事實,在同儕中,人手一本都是這種「德性」,但往往因買錯「潔本」而大失所望。孫述宇所據的版本是1963年日本大安株式會社的《金瓶梅詞話》,引文是偶用康熙乙亥皋鶴堂張竹坡評點的「天下第一奇書」《金瓶梅》。我看過「潔本」,也看過《金瓶梅詞話》。無論「淫本」、「潔本」,我一點反應也沒有,只覺這確是「天下第一奇書」。

孫述宇提醒:要評《金瓶梅》的藝術,最好還是以中間那60多回為主要根據。他評《金瓶梅》中的人物,吳月娘與武松,是「德行」,李瓶兒是「癡愛」,潘金蓮是「嗔惡」,西門慶是「貪慾與淫心」;而對書名中的「梅」:龐春梅,孫述宇有另外的看法,雖與「金」、「瓶」同屬淫婦,但「作者對春梅有很特別的愛惜,愛惜到偏頗的地步」。不過,她的死,孫述宇不似「金」、「瓶」、西門慶那麼「萬鈞之力」,只在最末的一章,「僅用百數十字敘述,實在太草草」,這不是「愛惜」,而是「我們猜想」,「作者寫完西門慶的故事後,已經興致闌珊了。」

反之,孫述宇寫潘金蓮,用筆特別多,他說:「潘金蓮在《水滸傳》中已經比那些英雄好漢生動,到了《金瓶梅》裏更是表現出無窮盡的生命力」,「一張鋒利無匹的嘴,滿口粗鄙野蠻的話,把是非黑白顛倒得一塌糊塗,然而有氣有力,淋漓盡致。」「這裏的潘金蓮,不僅只是個男人欣賞的美女,還是個有心思、有慾望、有自己生活的人。她一出來,中國文學的想像力便開拓了一個新範圍。」

《金瓶梅》影響了《紅樓夢》、《儒林外史》,這是孫述宇的論斷。但可惜,如何「影響」,尤其是對《儒林外史》,他沒詳細的解說和分析,委實遺憾之至。他有結論:「一般青年人雖然不適宜讀這書,可是小說家卻應當人手一冊。」是乎?

評論