朱明坤

臘月年尾,我也被捲進了這條河。

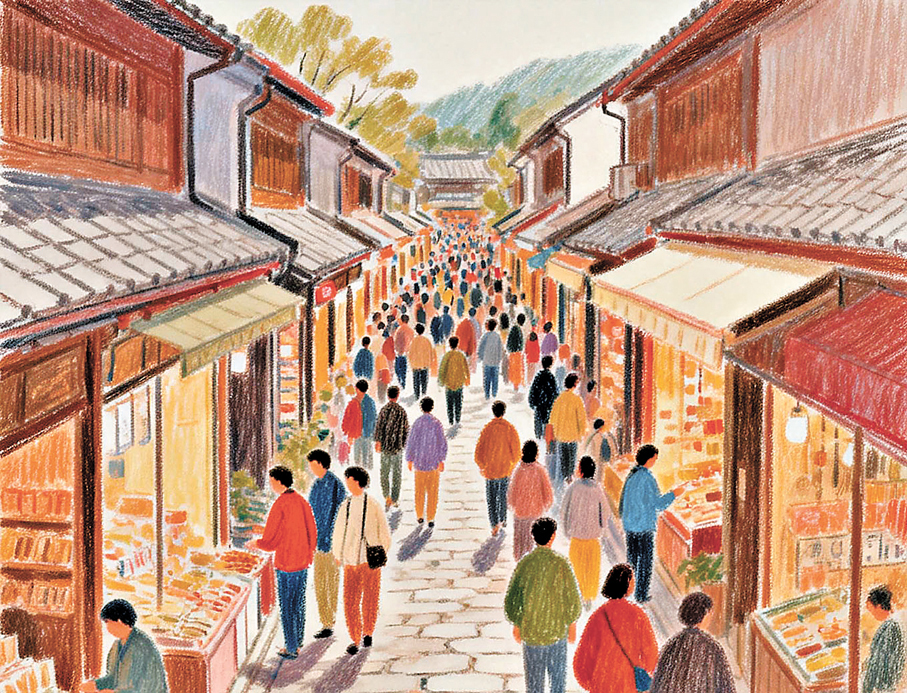

鎮街早就不是平日的模樣。兩旁的店舖成了岸,中間的人流便是河水,渾厚,遲緩,打着旋兒向前湧。我也成了這水裏的一粒沙子,身不由己地跟着流。

河邊第一個漩渦,圈住了一對父女。父親穿着一件深藍的工裝,洗了許多次的樣子,肩上有淡白色的印子。他蹲着,面前是個賣絨花髮卡的小攤。女兒約莫五六歲,紮兩個翹翹的辮子,手指着一朵淡粉的梅花。男人拿起髮卡,那手真是大,關節也粗,捏着那細小的鋼絲,像捏着一根針。他小心翼翼地把髮卡往女兒頭髮上湊,試了幾次,總怕夾疼了她。女兒仰着頭,一動不動,眼裏只有那朵顫巍巍的粉梅花。終於別上了,男人長長舒了口氣,用指頭把那花瓣輕輕撥正,爽快地掏手機付錢。那朵梅花在女孩髮間亮着,父女倆又被人流推着走了。我忽然想起朱自清寫父親背影的話:「我的淚很快地流下來了。」倒沒流淚,只是心裏那最軟的地方,像被這臘月的風,不輕不重地撞了一下。

河的喧嘩裏,有平穩而專注的聲響,那是主婦們的低語與比較。肉攤前,兩位大姐站着,像經驗豐富的水手審視航道。「前肘這個價,後臀又那個價,」一個用指尖虛點着,「還是肋排划算,燉湯香。」她們的神色鄭重,如同商議一件家國大事。討價還價聲,過秤報數聲,是這條河最實在的波浪。最後成交了,一方肉用塑料袋裝好,沉甸甸地遞過去,接過來的手也往下微微一沉。那臉上便有了笑,是盤算過後心安的笑。這笑容讓我覺得,所謂「年」,或許就是把這些沉甸甸的實在,一塊一塊提回家裏去。

河水拐個彎,流淌到一處安靜的堤岸。那是賣春聯的老先生。他不吆喝,面前紅紙鋪開,墨跡未乾。「天增歲月人增壽」幾個字,顏體的骨架,穩穩的。有人問價,他伸出三個指頭:「三元一副,紙好,墨也好。」並不多說。有個老漢指着「春滿乾坤福滿門」說:「這個好,大門上貼。」老先生點點頭,筆尖在硯台邊理順了,手腕懸着,一筆一劃,把那「福」字寫得飽滿豐潤。空氣裏有墨的微香,和遠處炒花生的焦香混在一起,清清淡淡的,卻又都聞得真切。這紅紙黑字,是河面上靜靜浮着的燈,照着人心裏的那點念想。

太陽漸漸西斜,光變成淡淡的金黃色,像給這條河撒了一把碎金。人聲開始稀落,水流的速度也緩了下來。攤主們開始收拾,地上留下些零碎的彩紙、菜葉、踩扁的包裝盒。這時,我看見那個賣糖葫蘆的老人,還獨自坐在小巷口的老槐樹下。他的草靶子上,只剩一串鮮紅的糖葫蘆,在暮色裏亮得像最後的火苗。他也不急着走,拔下最後一串,就那樣坐着,慢悠悠地吃起來,瞇着眼望着空空蕩蕩的街。

我站定了看。河水彷彿在這一刻徹底退去,露出了它流過的河床。那些喧騰的、擁擠的、帶着各種氣味和聲音的波浪,都消失了。可你分明又覺得,它們並未消失,只是流進了千家萬戶的門,流進了冰箱、碗櫥、孩子的口袋和門楣的紅色裏。

這條河,年年來,年年去。它流淌的不是水,是臘月裏人們心中那點熱氣騰騰的念想。河水褪去,總要留下些什麼。留下女孩頭上那朵淡粉的絨花,留下主婦手裏掂量的那份心安,留下門楣上未乾的墨香,也留下賣糖葫蘆的老人,嘴裏那一點酸酸甜甜的餘味。

這餘味,便是生活本身了。它並不磅礡,卻足夠讓平凡的日子,在歲末年關,再一次充滿盼頭地,向前流淌而去。

評論(0)

0 / 255