梁君度

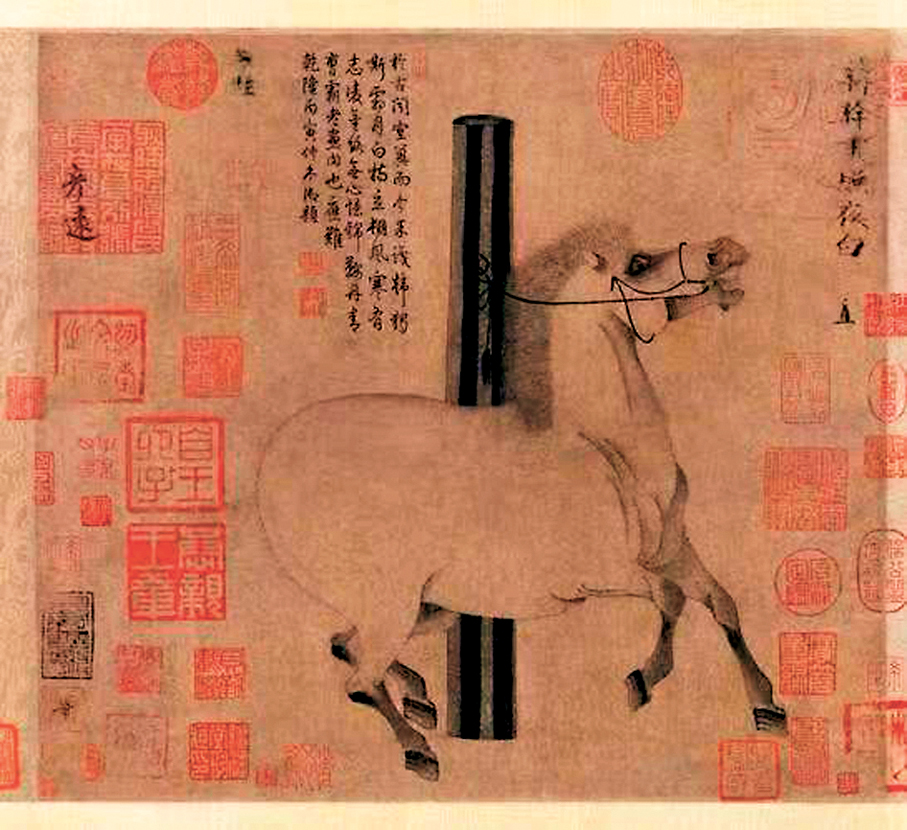

當徐悲鴻的「奔馬」與韓幹《照夜白圖》中的「白馬」隔空對望,一場跨越千年的藝術對話就此展開。他們以不同的筆墨,為中國美術史留下了「馬」的雙重寫照:韓幹定格了盛唐的雍容;徐悲鴻則賦予了馬現代的精神。

他們的創作是其各自時代精神的投射。韓幹身處開元盛世,宮廷御馬是物質豐饒的象徵。他筆下的「馬」,如《照夜白圖》中繫樁的「白馬」,膘肥體壯、靜穆從容,這既符合「以肥為美」的唐代審美,也成為一個鼎盛王朝自信的隱喻。而徐悲鴻的「奔馬」,誕生於民族存亡的抗戰時期。他筆下四蹄騰空的馬,不再是玩物,而是「山河百戰」的象徵,充滿着衝破畫面、奔赴戰場的力量感。

在技法上,兩人的突破同樣具有里程碑意義。韓幹開創「畫肉」技法,以細筆勾勒與皴擦,細膩呈現御馬豐腴的質感與光澤,在傳統「骨法用筆」中融入體積感,為後世水墨寫實奠基。徐悲鴻則融合西方解剖學與中國寫意,創立「寫骨」新範式。他以大寫意潑墨塑形,焦墨勾骨,通過明暗對比強化立體感,飛白技法表現動勢,使馬兼具東方神韻與現代衝擊力。

兩者筆下的馬,承載着截然不同的精神內核。韓幹的御馬靜穆從容,是「太平有象」的象徵,蘊含着儒家「致中和」的理想,與盛唐藝術的整體「靜氣」相通。徐悲鴻的「奔馬」則是「天行健」的現代詮釋,是獨立精神與民族覺醒的載體,如同激勵民眾的視覺號角。

從韓幹到徐悲鴻,馬的形象演變折射出中國文化基因的傳承與嬗變。韓幹的「肥馬」體現農耕文明下人與自然的和諧;徐悲鴻的「奔馬」則凸顯工業文明時代人的主觀能動性。這一轉變,既是時代的必然,也是藝術的自覺。

他們的藝術路徑也為後世留下寶貴啟示:韓幹「師法自然」的原則,倡導深入生活觀察;徐悲鴻「中西合璧」的理念,開拓了傳統水墨的現代化道路。

在藝術星空下,韓幹與徐悲鴻以馬為媒,完成了一場跨越千年的對話:韓幹說「這是我們的過去」,徐悲鴻答「這是我們的未來」。在這場對話中,中國藝術的生命力,如同那駿馬,永遠在傳承與創新的道路上馳騁不息。

評論(0)

0 / 255