金庸的武俠小說,在華人圈內幾乎無人不知,為何他卻說「金庸的武功,世人只識一半」?金庸前秘書李以建在香港文化博物館日前舉辦的「談金庸武俠以外的文化寫作」講座中,介紹了金庸在武俠小說以外以不同筆名撰寫的文化隨筆,包括電影評論、文藝評論、專欄文章、翻譯著作,以至佛學研究文章等,從多個角度認識和了解這位「一代武俠小說泰斗」的傳奇人生和豐富作品。 ◆文、攝:香港文匯報記者 小凡

1955年2月8日,查良鏞開始以金庸為筆名在《新晚報》連載武俠小說,這一天正好是李以建的生日,而二人的緣分卻未止於此。1994年李以建來港,次年開始在金庸身邊工作,直到2018年金庸去世。共事廿四年,他感慨道:「查先生既是我的老闆,也是我的老師」。

那時,金庸已從報業退休,讓李幫忙收集整理自己過往的寫作資料。由於手稿零落,保存不多,金庸給出的第一站是香港大學圖書館。李以建在那裏複印了金庸的全部小說,後來,更是投入到武俠小說以外的收集整理之中。他將金庸武俠小說之外的寫作分為六大範疇:影話、專欄文章、翻譯、學術論文、散文、社評,認為金庸的話語世界中,有巨大的冰山之下的部分等待被發現。

影評經歷賦予小說畫面感

金庸在港最初的創作,始於1951年5月8日,在《新晚報》以「姚馥蘭」為筆名發表影評。然而寫影評的過程中,金庸幾乎每年更換一次筆名,從「姚馥蘭」到「林子暢」(1952年8月22日)再到「蕭子嘉」(1953年4月28日),據李以建分析,筆名的更換使金庸的身份經歷了由平易近人的女性,到影評人,再到莊嚴的影評人的轉換,這也是金庸在影評寫作上愈發深入的過程。

影評寫得多了,金庸對電影的積累也達到一定數量,他於1953年開始,以「林歡」為筆名為長城電影公司編劇,寫了7部劇本。1960年,更作為電影導演與胡小峰合導了越劇《王老虎搶親》。

李以建認為,金庸的影評經歷對他日後創作武俠小說有很深的影響,他將電影的方式用在小說寫作中,如描寫兵器打鬥時用「唰唰」等象聲詞,這是之前武俠小說沒有使用過的。另外,金庸寫出的武俠小說極富鏡頭感,運用「蒙太奇」等手法,使讀者讀來身臨其境,也是得益於他影評人和編劇的經歷。從影話到電影評論,從專欄到小說巨著,金庸的創作經歷了從短到長、從雜談到綜述性評論、從技術的介紹到運用、從細節推敲到總體把握的過程。

專欄文章五年半筆耕不輟

從1962年底到1968年,除67年停更半年外,金庸每天至少要寫4篇文章,包括連載小說、翻譯、專欄和社評,有時更同時連載兩部小說,李以建說,「一篇文章從一千字到四五千字不等,因此他動不動就是寫了百萬字」。因此在金庸身上,既能看到天賦,又能看到「天道酬勤」。

《明窗小札》是金庸在《明報》開設的國際評論專欄,《旅遊寄簡》則是金庸應邀參加國際會議期間寫的各地見聞,此外還有《在台所見、所聞、所想》、《論祖國問題》等有真知灼見的社論,許多評論在後來被證實很有預見性。

然而,由於早年間報紙保存不當,這部分文章沒有完全被後人讀到。李以建表示,多年來他積極推動《明窗小札》集結出版,已出版兩個版本,目前仍有一版在送審中。

學術和佛學造詣令人驚嘆

金庸在創作武俠小說之餘,亦會進行歷史學術研究,如《成吉思汗家族》、《論全真教》、《袁崇煥評論》等,附在小說後錄。

而晚年,金庸與佛結緣,《談「色蘊」》是金庸唯一公開發表的佛學研究作品。據李以建了解,金庸於1976年12月接觸佛學,1977年10月便着手寫《談「色蘊」》,且在一年半時間翻譯完了兩部《大藏經》,並寫出自己約8萬字的佛學論著,廣徵博引,馳騁於法海之中。他表示,金庸讀佛學書籍時,一目十行,彷彿「前世」曾經看過一樣,且善博聞強記,在小說中引經據典無需查閱原著。他形容金庸有「文字的般若」,「般若」即道理,金庸則能夠深入淺出地將大道理講明白。

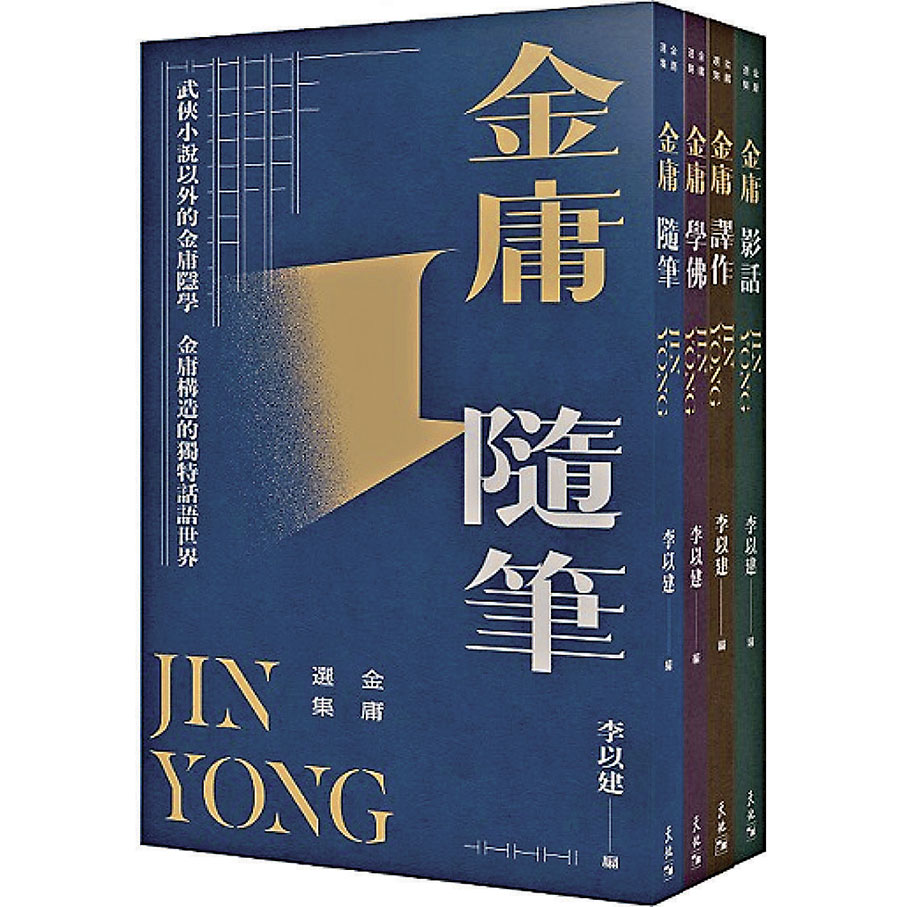

李以建今年出版的「金庸選集」4冊書,含《金庸隨筆》、《金庸學佛》、《金庸影話》、《金庸譯作》,整理了金庸在武俠寫作之外的文學作品,給「金庸迷」全方位了解金庸提供新的角度。

0 / 255