「當年的蛇口五灣可沒有這麼漂亮,現在蜿蜒着美麗濱海路的地方,當年是人跡罕至的虎崖山,山上長着一團團蓬頭垢面的馬尾松和鷓鴣草……現在我知道蛇口工業區的意義了,它的確是一項了不起的工程,它讓這個世界變得不一樣了,它改變了很多人的命運。而我年輕時為它奉獻了青春,我的命運也改變了。」

這是作家鄧一光最新短篇小說集《花朵臉》的開篇文章《第一爆》。從蛇口灣到中英街,從維多利亞港到深圳灣,小說集以十篇文章描繪了十幅深圳改革開放以來的畫卷,獨到的眼光與細膩的筆調,書寫了有情有義的城市建築工人、半生波折的中英街追夢青年、辛苦打拚卻難以落腳的中年夫妻、現實與虛擬空間交錯間自我迷失的飯圈寫手、因疫情分隔兩地的港深男女、童話般相遇廝守一生的「孤兒病」夫妻,以及一隻因城市建設失去親人家園的魚鷹天丙……

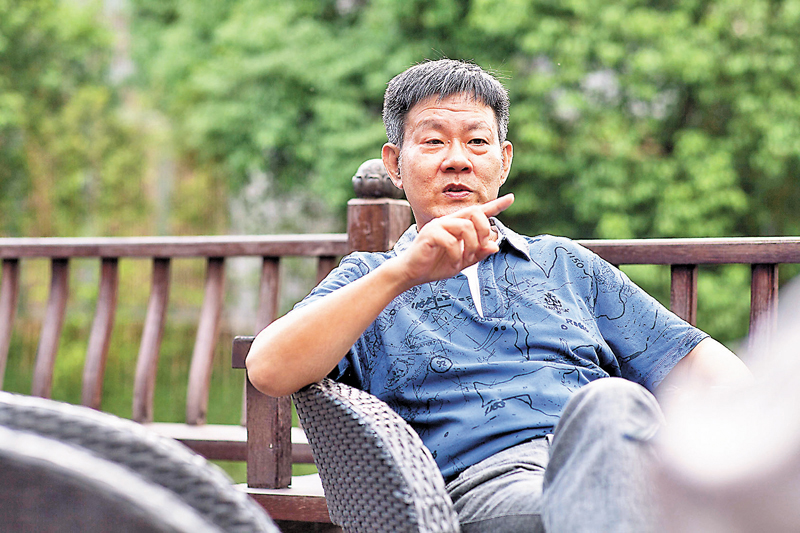

◆文:香港文匯報記者 李望賢

《花朵臉》是鄧一光自12年前定居深圳後,出版的第五部短篇小說集。

30年寫作生涯裏,鄧一光寫就10部長篇小說、30餘部小說集,涉及戰爭、家族、知青、動物、城市等不同層面。12年前,父親去世,他帶着母親從武漢來到深圳,書寫的對象也開始集中在深圳這座城市,甚至延續到了香港。近年來,他先後發表了《深圳在北緯22°27'-22°52'》、《在龍華跳舞的兩個原則》等小說集,2020年,他還曾出版以1941年香港保衛戰為背景的小說《人,或所有的士兵》。

有人說,鄧一光的小說是「現象級的深圳書寫」,也有人換了個角度,說「深圳給了文壇一個新的鄧一光」。評論家楊慶祥曾寫道:「深圳在鄧一光的書寫中,僅僅是作為一種假面的存在,借助那些假面,鄧一光解構了一種媒體意義甚至是意識形態化意義上的『深圳書寫』……他不是在寫深圳,他寫的是任何一個『後發資本都市』……這才是真正意義上的現代城市寫作,它不關乎具體的城市(北上廣深、紐約、巴黎、東京,等等),它更關乎普遍的人性。」

說起《花朵臉》的創作背景,鄧一光表示,過去數年,正好是深圳聲勢浩大地紀念建市40年、特區成立40周年。一片熱鬧之中,他深感城市裏的人在主流講述中消失。「我覺得不可思議,如果城市真的偉大,那麼讓它偉大起來的人們在哪兒?他們是誰,經歷過什麼?」

他決定做一次紀念,對象不是城市,而是人。「我當然不會像歷史學家一樣,去寫巴格達眾多的哈里發、巴比倫的蒼天神安努,或者長安城的總設計師宇文愷,我寫那些我從未謀面的普通人,我去寫他們,我認為只有他們出現在文學講述裏,他們所生活的城市才有價值。」

紀念深港口岸間的人物浮沉

《第一爆》故事發生在蛇口炸響「特區建設第一爆」的前夕,鄧一光將目光放在了同一時期發生在蛇口海岸上的不同群體,參與「第一爆」作業的老胡偶遇偷渡香港不成,正在引爆點附近尋找弟弟屍身的盤妹。「我讀到了這樣的資料,蛇口工業區建設時,挖掘機在一片海灘下挖出數百具逃港者的屍骨。當年的香港報紙上,記載着1979年5月6日發生的近十萬人逃港的資料,要知道,不到五個月後,蛇口第一爆就炸響了。我不知道還有什麼比這件事情的當事人更值得紀念的,逃亡者和建設者。」在紀念特區成立40周年的5月6日,鄧一光寫下了這個故事。

在《離開中英街需要注意什麼》的故事中,主角們是一群中英街的水客佬。中英街是中國對外開放的另一個標誌性地方,它是1898年清英《展拓香港界址專條》的產物,上世紀八十年代到本世紀初的二十年,它成為內地普通人從境外獲得國外免稅份額生活日用品的唯一街道,很多人去過,並且通過短短幾個小時的經歷了解和想像國門之外的物質世界,接受一個需要極大想像力才能相信的人生可能。

鄧一光曾有過設想:上世紀八十年代和九十年代的那些經濟生活的弄潮兒,他們的物質時代啟蒙是否出自於類似場域?

國門洞開,時過景遷,中英街已經被人們冷落。故事中的水客佬,有人轉行發家致富,有人受挫身陷囹圄。鄧一光說:「我不想寫致富的故事,我覺得無論是黑鐵、白銀、青銅還是英雄時代,促使時代發展的,除了原始衝動,還有人類文明規律,但使時代成立的,卻是寬容與和解,我喜歡這樣的故事。」

深港關係:

蝦虎魚和槍蝦似的共生

《花朵臉》裏面不少故事都發生在深港之間,對深圳和香港兩座城市的關係,鄧一光用了「蝦虎魚和槍蝦,蜜蜂和刺槐,根瘤菌和赤豆」這樣的比喻。

在他看來,多數人看到的事實是:沒有從深圳逃出去的百萬人,香港不可能抓住上世紀六七十年代黃金十年發展期,成為國際自由港和金融中心,沒有香港的現代觀念、資金、技術和市場模式輸入,深圳也很難完成城市的快速發展。「但這個事實過於注重功利性,它並不完整,忽略和遮蔽掉了更為鮮活的人類學和人性內容。蝦虎魚和槍蝦,蜜蜂和刺槐,根瘤菌和赤豆,這類共生關係不但微妙,而且有些看上去近似絕對的規律,一個生命出了問題,另一個生命的生存會受到威脅,甚至無法生存,深圳和香港就是這樣的專性共生關係。」

疫情影響 重新審視寫作

鄧一光曾說,自己有兩支筆,一支筆寫近現代,另一支筆寫當代,他寫近現代,是想回答「我們從哪裏來」,寫當代,是想反映當下人們的所思所想。

《花朵臉》中不乏對當下城市人群面臨的最新困境的諸多思考。同名文章《花朵臉》聚焦於疫情之下的深港跨境戀情。鄧一光感慨疫情對兩地人群影響深遠。今年8月,颱風「木蘭」登陸之際,鄧一光曾冒雨觀察深圳灣口岸,「半個多小時內只見疫情前人頭攢動的口岸,僅有寥寥48個過境者,他們都是排了漫長時間的隊才拿到籤號的,我站在一邊看老的老,小的小,他們冒着暴雨通關,在通過關口時大多面有慼慼,各種掃碼,然後像逃亡似地匆匆離開,消失在拐角處。」

他坦言,疫情強迫人們離開既定的生活軌道,每個人都在經歷人生中最重要的一段體驗,沒有人能置身度外,人們會對世界和自我產生認知上的質疑和動搖,需要重新建立對自我,對世界的信心和信念。而他也對寫作這件事,做了一次重新的審視,「我這三年用在寫作的時間不多,原本準備寫的長篇放下了,有些準備寫的內容不打算寫了,疫情還沒有結束,沒有人告訴我它會不會結束,以什麼方式和代價結束,我只能說世界不一樣了,我需要回到底層邏輯上去,建立新的寫作認知,然後才能開始我對世界的解釋。」

「每個人都有一張花朵臉」

他認為,疫情對人類造成的傷害,以及人類自己附加的傷害目前看來還只是冰山一角,族群的分裂和個體生命的遮蔽已經發生了,人類再也無法回到昔日的歲月。「如果有紀念,我們應該紀念基於歷史地域語言文化宗教血緣共識中曾經擁有過的光輝歲月?還是紀念那些被我們忽略過的消失者和失敗者?這是我寫下故事的理由。」

在他看來,生而為人,人會留下故事,就像種子植物會通過花朵繁殖生命,每個人都有一張花朵臉,至於氣味和花粉傳播的事,他們在故事裏蟄伏着。有的會發育成種子,繼續生長,成為其他的生命。

0 / 255