芒種芒種,有收有種。在2022年的芒種,人民文學出版社與中央廣播電視總台文藝節目中心共同主辦了大型網絡直播活動「中原作家群聊外國文學」,暢談在閱讀中收穫文學的滋養,追尋文學的根脈,播撒文學的力量。◆文:香港文匯報記者 劉蕊 圖:出版社提供

6月6日,是中國的芒種節氣,也是「俄國現代文學之父」普希金誕辰223年的紀念日,還是德國偉大作家托馬斯·曼147歲誕辰紀念。在中國傳統節氣邂逅外國文豪生日之日,人民文學出版社與中央廣播電視總台文藝節目中心共同主辦了大型網絡直播活動「中原作家群聊外國文學」。

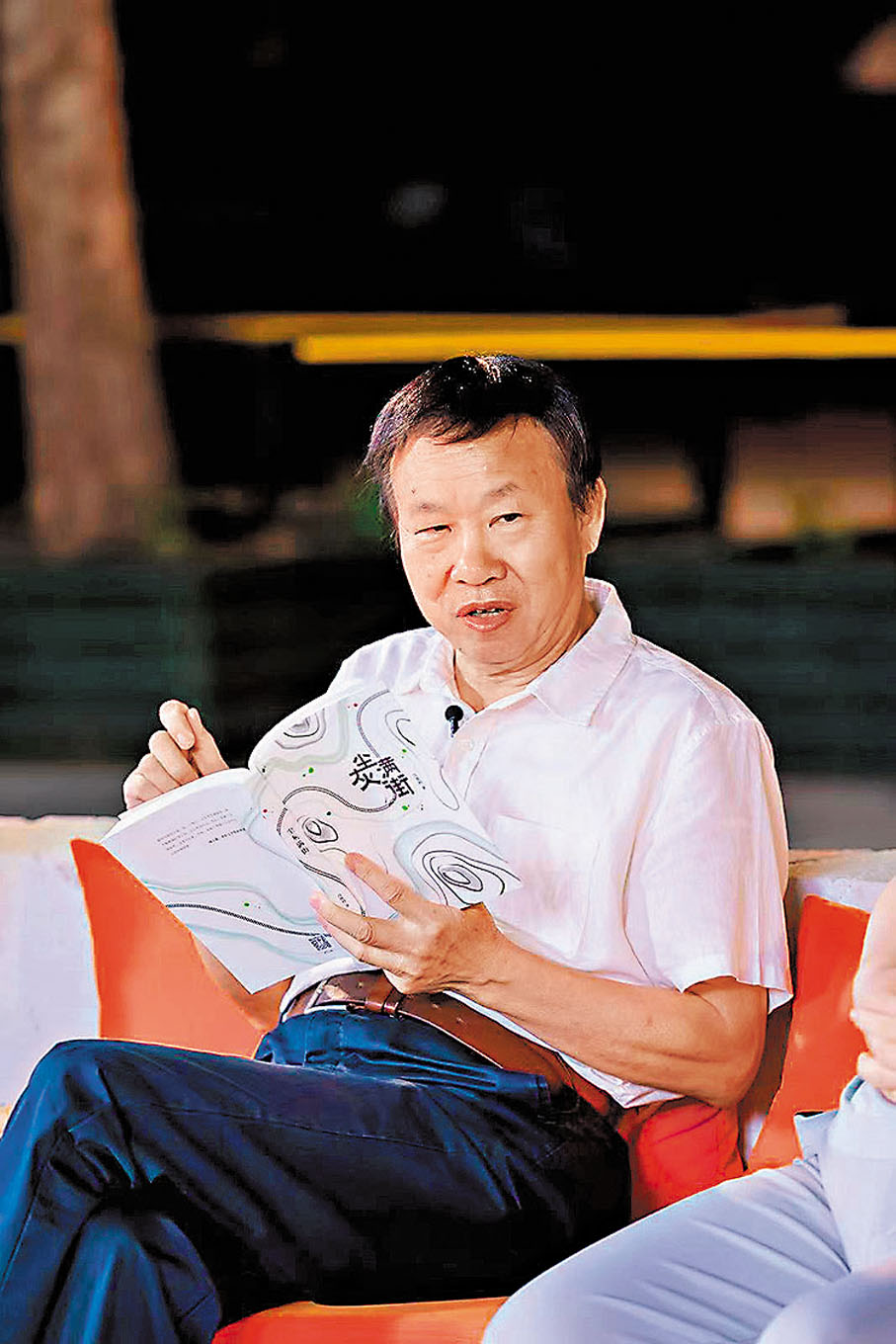

本次活動由總台主持人張澤群,與邱華棟、馮俊科、柳建偉、李洱和梁鴻五位作家共讀人民文學出版社鎮社之寶「外國文學名著叢書」。這是新中國成立以來第一套系統介紹外國文學經典名著的大型叢書,以「一流的原著、一流的譯本、一流的譯者」為原則,凝聚了一代代學貫中西的作家、翻譯家、研究家和編輯的智慧和心血。因為淡綠色的底紋和金色的網格線設計,這套叢書被讀者親切地稱為「網格本」。三代編委會,經過六十多年的共同努力,打造出一個浩大的文化和文學的工程。2019年網格本全面升級,現在已經出了147種172本。網格本在廣大讀者心中已經構建了一個文學宮殿。

中原作家群則以河南作家為主體,包括國內河南籍作家。上世紀九十年代中期《光明日報》上出現「文壇衝過來一支豫軍」的表述後,「文學豫軍」的概念更加清晰。著名評論家李敬澤說:「可能沒有哪一個群體,像中原作家群這樣如此堅定、如此執着、如此深入地立足於自己腳下的這片土地,立足於這片土地上人民的生活。」新時期的中原作家群,和老一輩作家一樣扎根鄉土、敦厚大氣,同時在新的時代把目光投向了遼遠而廣闊的世界。參加此次活動的中國作家協會書記處書記邱華棟,北京出版發行業協會會長馮俊科,八一電影製片廠原廠長柳建偉,北京大學中文系教授李洱,中國人民大學教授梁鴻,均是河南籍作家,來自中原大地。

經典「因人不同」

邱華棟說:「作品寫的是人類普遍的經驗,但是每個生命個體讀書的時候喚起的是個體的經驗,通過閱讀我們不斷賦予它生命力。」每個人的個體經驗都在閱讀中被激活,從而與普遍的經驗發生聯繫。列入「網格本」文學作品之所以部部是經典,就是因為它可以讓「每個生命個體跟它發生聯繫,賦予它一種新的生命,同時又保持它的基本原型,我們的情感原型、人物關係原型、我們的愛情、我們的生活原型,這麼一代代傳下來」。邱華棟分享了自己的閱讀體驗變化,曾經喜歡「看熱鬧」,比如《戰爭與和平》中打仗的場面,如今在其中看到了「門道」; 還有一些曾經覺得敬畏的,如今覺得親切了。

已經創作了近十部小說的馮俊科對「經典」則有獨到的理解。他說,閱讀同一部經典作品,每個人的感受因人而異。經典「因人不同」,因為每個的「路子」不一樣。「有的經典我看了以後覺得確實好,有些經典看了以後覺得不適應。這是我一開始看經典就是這樣的想法。」馮俊科的最愛是《靜靜的頓河》。「我聽別人說《靜靜的頓河》特別好,我就看,看了一遍以後覺得真好,從人物的形象,從頓河的風土人情,一直到那個歷史時期頓河流域人民的生活,《靜靜的頓河》我看了三遍,那真是經典,這部經典我永遠記在心裏。」

柳建偉則提出,閱讀經典也有一個年齡段問題。他在十六七歲時開始廣泛閱讀外國文學名著,最早讀的是羅曼·羅蘭的《約翰·克利斯朵夫》,年輕的時候適合讀這種「提勁的」。如果一上來就看《卡拉馬佐夫兄弟》《惡魔》,可能就會扎錯了根,如果一上來就讀暮年回顧式的作品,比如《尤利西斯》,可能火候不到。這些作品都需要「稍微成熟一點才能讀」。《靜靜的頓河》柳建偉也讀了好幾次。「《靜靜的頓河》對中國過去幾十年的很多作家都產生過這樣那樣的影響,包括《白鹿原》的作者陳忠實生前也都幾次正式講過。」

文學對現實的反作用力

經典文學所折射出的,還有對社會現實強勁的反作用力。

「人的晃動、社會的晃動,以及在這個晃動之中人的情感狀態,這是需要作家去努力呈現的。」梁鴻說道。12年前,梁鴻以自己的故鄉為藍本,寫作了《中國在梁莊》,具體而細微地表現了中國的變化和中國人生活的變遷。目前正在以色列特拉維夫大學做訪問學者的梁鴻以連線的方式參與了活動。她笑言當初在書名中把村落和國家聯繫在一起,確實「太大膽了」,當時確實是「希望通過一個小的村莊折射出當代中國農民的基本生存狀況,也是希望能夠體現或者描述出中國當代農民的基本生存狀況以及鄉村遭遇的一些基本問題」,當時是想「以小見大」。對於社會整體而言,從農耕文明到工業文明或許是不可避免的潮流,但是作家關注的不單單是潮流本身,「同時也應當關注在大的社會潮流之下個體的命運,以及在個體命運背後整個文化的樣態,以及這種文化樣態對於個體的人性產生的影響」。所以,梁鴻認為,「這樣一個大的社會轉型,這樣一個大的國家社會模式根本性的轉變,可能特別需要作家的參與,除了制度的決定之外,作家在這樣大的氛圍之中,人的改變是特別重要的,應該有責任把它書寫出來。」

李洱不否認文學可對現實產生迅速介入式的、校正式的影響,但那是在社會的大變革、大轉折時期。「文學對現實的影響不是立竿見影的,而是潛移默化的、悄悄的、滋潤萬物式的。」他說,「所以,一方面要看到文學對現實的影響是潛移默化的,另一方面也要認識到在變革時期文學的作用有可能被突出出來。這種情況下作家首先要關注時代的變化,關注現實,另外作家要把現實用一種語言表達出來,這種語言又能夠影響到人們的思維,因為語言本身就是思維,潛移默化地影響人們看世界的方式、人們的觀念,只要人們的觀念變化了,你對時代的貢獻就表現出來了。」李洱在文學創作中努力貼近現實,有了豐富的長篇小說寫作經驗之後,他希望嘗試寫作短篇集,既「表現生活的各個方面」,也「記錄這個時代的變化」,還「記錄自己心情的變化」。

書寫萬變中的永恒

自稱「樂觀派」的柳建偉則相信:「我們這個時代還是要產生非常多的、非常好的未來成為經典的文學作品」。他說,時代確實對文學寫作和文學閱讀產生了一定影響,「但是有一些東西不會變……文學實際上是在變當中找那些恒定不變的,恒定不變的東西在裏面怎麼變,變與不變當中的辯證,在這中間找一種更深刻的,或者更基礎性的,對於人根本的那些問題。」據他觀察,文學所關注的,還沒有發生根本的變化,而且中外都一樣。他相信中國作家可以拉開「民族復興」的帷幕。

「我只會憑回憶寫東西。」契科夫的一句話影響馮俊科良深。他認為,「我們現在寫東西要反映社會的本質,必須要經過一段時間的回憶,回憶就是過濾,回憶就是反思,反思就是總結,總結就是要總結一些規律性的東西,把這些規律性的東西通過文學形式反映出來,來影響我們的社會。」

0 / 255