駱家既是一位詩人,也是一位翻譯家。八十年代開始詩歌創作。他曾參與主編《新九葉集》、《新九葉譯詩集》,也曾譯著格魯吉亞詩人塔比澤詩選《奧爾皮里的秋天》、屠格涅夫中篇小說集《初戀》《春潮》等。駱家認為,詩歌並不是他的唯一,因為每個詩人都有自己「物質」的生活的一面。但詩歌卻是他的全部,詩歌給了他為什麼繼續活下去的勇氣和力量。本期《匯客廳》,我們採訪到了著名詩人、翻譯家駱家,請他談談對詩歌以及對外國文學翻譯等方面的感想和體會。

主持人:您是在北京外國語學院的俄語系學習,您是在那個時候,就對詩歌的創作、翻譯產生了興趣嗎?

駱家:我們當時的教材學的是俄語的教材,都是俄羅斯的古典的黃金時代、白銀時代的經典作品。我們的外語學的是文學作品,這對於我對詩歌的喜愛和寫作,影響都非常大。但主要還是因為當時的整個北京,包括我們北外,詩歌傳統、詩歌文化都非常好。

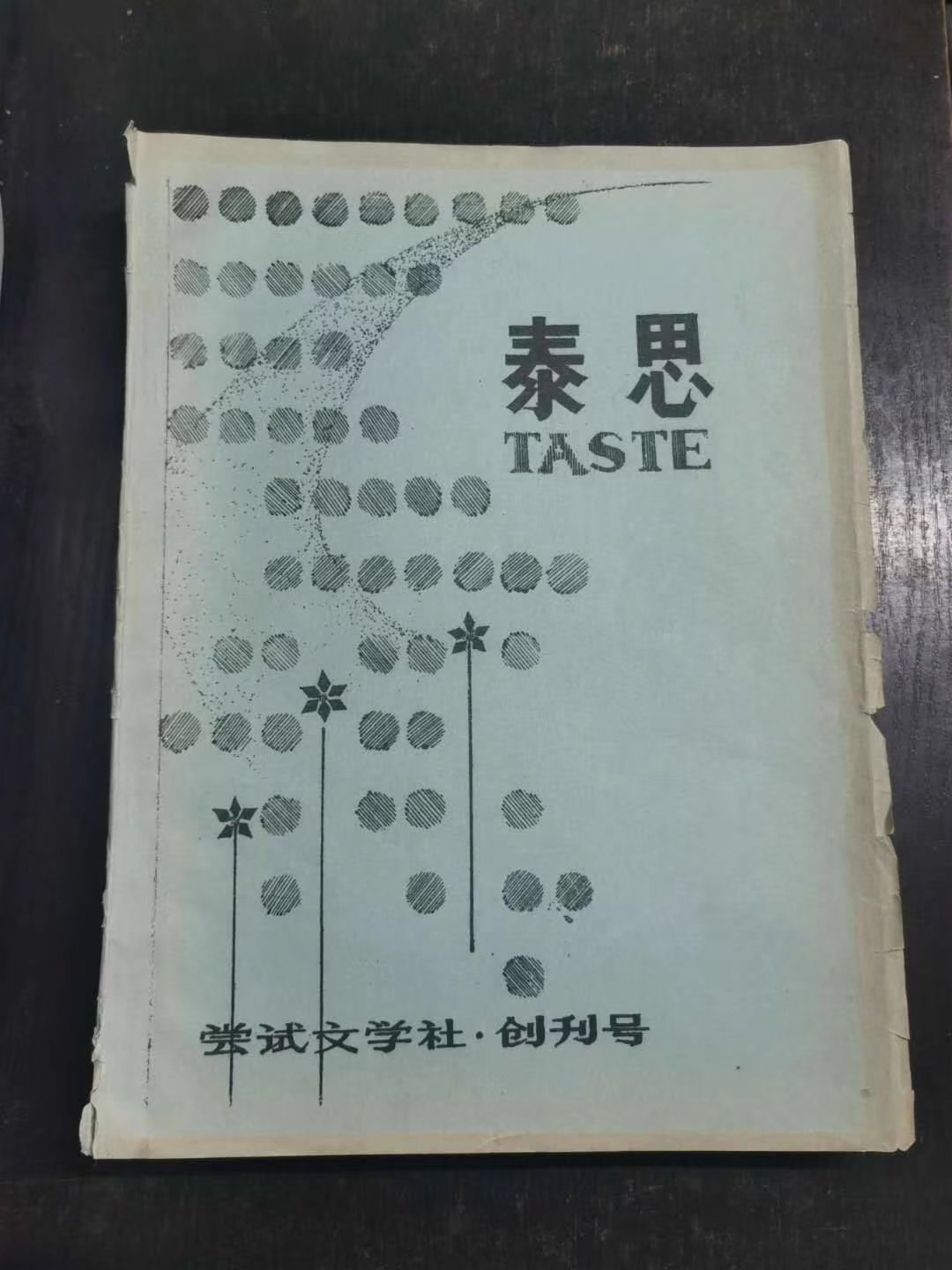

當時我們北外的詩社叫泰斯,就是英文的 「Taste」這個詞來的。《泰斯》當時是一個油印本,我們新九葉的成員、重要成員之一,樹才,他是我們其中的一任的社長,我是社員,我來跟他一起油印《泰斯》。

主持人:《新九葉集》這本詩集的選題挺有新意和特色的,您給我們簡單介紹一下吧。

駱家:《新九葉集》是我們的開山之作,就是把我們新九葉的9個人的作品出了這一本合集。最近剛出的是《新九葉譯詩集》,《新九葉譯詩集》就是把我們新九葉每個人學的外語,從原母語翻譯成漢語的一本合集,同時《新九葉譯詩集》在《新九葉集》的基礎之上,我們進行了擴大,新加入了我們老大哥,葡萄牙語系的姚風先生。

主持人:新九葉詩人和九葉詩派他們中間有什麼樣的聯繫嗎?

駱家:說到這個,我必須要提到九葉詩派跟我們新九葉的師承關係。九葉詩派它作為一個上世紀中國三四十年代的一個詩群、一個詩派來講,是我們北外、包括我們新九葉、包括中國詩壇都值得大書特書的一個詩群。其實我們中國詩壇得以發展到現在100年,我覺得老九葉詩派力量、老九葉詩派他們所做的貢獻,功不可沒,是值得好好研究的。

新九葉,是作為我們晚輩對九葉詩派的一個致敬,對老師的一種回眸和傳承。我在《新九葉集》的後記裏寫有這麼一句話:相比九葉,新九葉只是一個非常寬泛的概念,除了詩歌氣質,精神底色相投,使之心思追求和探尋上的心心相惜等方面同大於異。新九葉沒有固定的刊物源地,沒有明確的理論宣言和詩歌綱領,他們交集最多的不是北外校友的身份,而是詩歌創作方面對九葉詩派的認同和確認。

作為翻譯家和詩人的身份來講,我覺得可能新九葉代表了這麼一種基本的底色:對新詩的發展,我們既有自己的一種使命感,但是我們也覺得我們也應該當仁不讓。

主持人:您曾集結出版了格魯吉亞詩人塔比澤的詩選譯作,您也翻譯過屠格涅夫的愛情小說經典。詩歌翻譯相較於其他文字體裁的翻譯,它會具有哪些的特殊性跟它的難度?

駱家:簡單地來講,不同的教育背景、不同身份的譯者,他對翻譯的態度其實是有所差異的。如果翻譯外國詩歌作品,那最好是你得懂這門外語,我們講的就是原文,也就是原譯。另外一個非常重要的是「經典重譯」。屠格涅夫對我來說,我特別喜歡他那種詩性的語言,細膩的描寫,特別是感情方面的描寫。

大家都知道語言是活的,我們原來翻譯的一些經典,大部分是五六七十年代的作品。經過五六十年的發展,當代漢語其實已經注入了很多新鮮元素,包括我們現在講的口語的,和五六十年以前大家說的有很多不一樣。在這個趨勢下,加上這個對屠格涅夫的喜歡,我當時翻譯了4個中篇小說集,就是《春潮》、《初戀》、《木木》、《阿霞》這4本。詩人和詩人譯者,和詩人寫小說寫散文,我相信在語言的質地和成色上還是有所區別的,因為他們更加細膩,更加豐富,層次感又更好,這是我特別喜歡屠格涅夫的地方。

主持人:由於兩種不同的語言,它中間肯定會存在一些差異。在您翻譯的過程中,有哪一些的「缺失」、「丟失」、「損失」是您覺得可以允許的?

駱家:首先基礎是第一,譯者外語要好。你得對你翻譯的作者的生平,作者的風格語言和本身的文體,要非常熟悉,你要讀懂它。另外,任何譯者進入到現代漢語體系的時候,其實對漢語的要求也要提升。也就是說,對一個譯者的要求是雙重的,既要對外語了解好,同時你在漢語表達體系當中,漢語寫作方面你也有相當的造詣,如果這兩方面你不達到平衡的話,就必然會導致「丟失」、「損失」。當然譯者的本分是最大限度地把原作者最佳的、最圓潤、最充實的部分,用漢語的語言體系表現出來,這個是每一個譯者矢志不渝的一個追求。

主持人:您曾說「詩歌並不是我的唯一,但卻是我的全部。」怎麼會這樣認為?

駱家:詩歌並不是我的唯一。我想每個詩人都有他自己「物質」的生活的一面。除了詩歌,我們還有其他的,我們有藝術,我們有生活,我們有情感,我有很多其他可以追求的東西,詩人還需要具備其他的生活能力和生活情趣。

但詩歌是我的全部。對當下這個浮躁的碎片化的生活節奏來講,詩歌顯得尤其珍貴。它能讓我們沉下心來、安靜下來,讓我們面對自己內心,面對終極話題:什麼是愛,什麼是死亡,什麼是生命,什麼是生活?詩歌能夠討論這些最終極的問題。我生活的意義、生活的價值全在於詩歌,從這個意義上來講,詩歌給了我為什麼願意活着,為什麼還要繼續活下去的勇氣和力量。

主持人:您的經歷很豐富,您在香港生活了10餘年,跟我們說說那一段日子吧。

駱家:作為讀書人,香港的書店有很多外文原版的書,給我留下非常好的印象,對於我們學外語來講,這是非常便利的。我覺得香港的詩人、翻譯家,他們的國際視野,他們的接觸的面,他們的國際的交流的便利,會給他們帶來更多的營養,這方面來說,我覺得香港要保持優勢。

主持人:往後您有什麼樣的規劃?

駱家:我有兩本當代的俄羅斯詩歌翻譯集馬上要出版。我做了翻譯以後,就感覺有責任把俄語語言國家的當代的詩人的優秀作品介紹到中國來。這兩本,一本是俄羅斯80後詩人克爾恰金的詩集,如果順利的話,我希望年底或者最晚明年年初能夠出來。另外一本詩人艾基的詩集,這本如果能出來的話,我覺得中國詩歌和中國詩人,對於俄羅斯詩歌會有更系統的了解。

作者簡介:

駱家,本名劉紅青,1966年9月生於湖北漢川,詩人,翻譯家。1983至1988年在北京外國語學院俄語系學習,1988年畢業並獲俄羅斯語言文學學士學位,2000年於澳大利亞梅鐸克商學院工商管理碩士畢業。八十年代開始詩歌創作。出版詩集《驛》《青皮林》《學會愛再死去》《新九葉集》《新九葉譯詩集》,譯著格魯吉亞詩人塔比澤詩選《奧爾皮里的秋天》、屠格涅夫中篇小說集《初戀》《春潮》等。曾獲上海市民詩歌節、深圳第一朗讀者最佳翻譯獎等獎項。現居深圳。

0 / 255