江 鄰

「養兒不用教,酉秀黔彭走一遭。」這句民諺流傳於上世紀七八十年代的涪陵地區。意指隸屬涪陵的酉陽、秀山、黔江、彭水等武陵山區各縣,地處偏遠,交通閉塞,經濟落後,生活窮困,若要讓娃娃懂得什麼是吃苦耐勞,不用費心去教,只需讓他到這些地方去走一走就知道了。

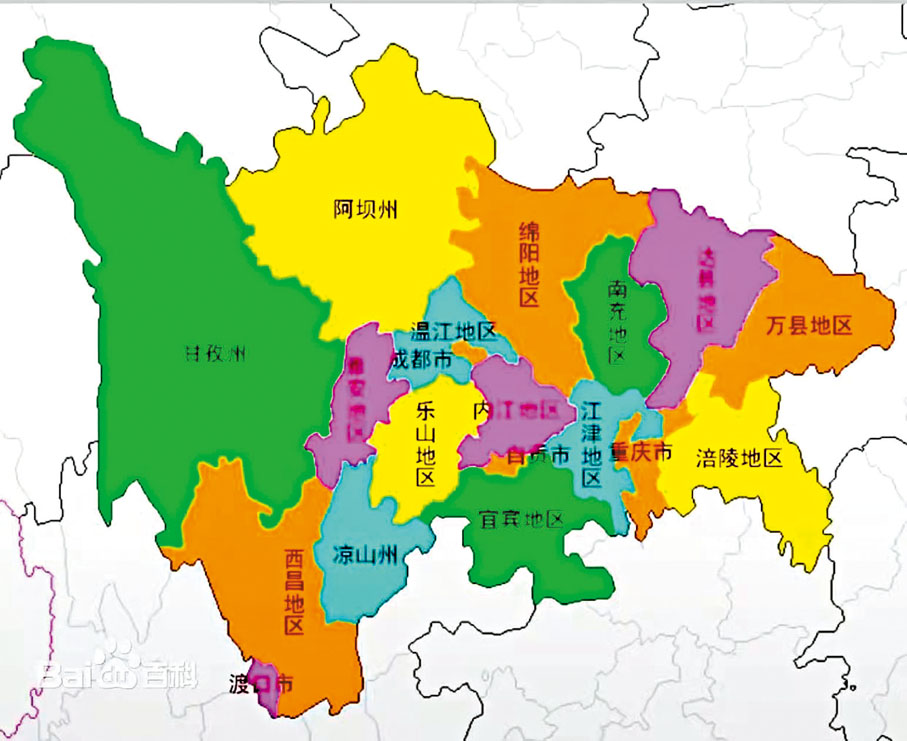

重慶是1997年直轄的,在此之前,四川省通常分為川西、川東兩個片區。川西以成都為代表,川東以重慶為代表,都是人口稠密、經濟發達的大城市。成渝兩地之外則分布着成片的落後地區,特別是有「外三州甘阿涼,內三州涪達萬」之稱的西部高原和東部山區,老少邊窮,遠近聞名。「涪」即涪陵地區,位於長江與烏江流域交匯地段,下轄十個縣。其中,烏江流域的酉陽、秀山、黔江、彭水、武隆,統稱為「小河五縣」。1978年,在酉陽師範學校和涪陵師範學校各辦了一個英語班,酉師從小河五縣招生,涪師從其他五縣招生。

自涪陵溯烏江而上,水路經過武隆、彭水抵達酉陽龔灘鎮。所以,武隆和彭水的同學都先乘船到龔灘,再轉車到酉陽縣城。秀山和黔江的同學則走陸路,坐客車翻山越嶺到酉陽。舟車勞頓自不必言,每年嚴冬時節還會有幾天因冰雪太大封路,如遇寒假,就不能按時回家。現在的渝東南地區,飛機、火車、高速公路四通八達,很難想像那時的交通狀況。而一些歷史悠久的古鎮,如秀山同學經過的龍潭鎮,黔江同學經過的濯水鎮,武隆彭水同學經過的龔灘鎮,今天都被打造成星級旅遊勝地,對當年我們來說不過是漫漫求學路上的驛站。

我們黔江6名同學,只有1人來自縣城聯合鎮,其餘5人都來自鄉鎮。我的老家是一個名叫石會的山區小鎮,離縣城30公里,與彭水交界。到酉師上學,是第一次離開這個小鎮,從此開啟了天南地北的人生之旅。

斗轉星移,若以可量化標準衡量,酉師三年其實是自己人生履歷中最沒有存在感的一段歲月。上酉師之前,在家鄉小鎮一直是聰明聽話的「別人家的孩子」,又是四兄妹中的大哥,家裏家外都被高看一眼。酉師畢業後,相繼做過中學教師、期刊主編、學者、公務員,曾赴歐美多國遊學,從巴山蜀水到北京、香港,走北闖南,都有可圈可點之處。惟酉師期間,如一棵無名小樹,悄然生長,默默地吸取時代的雨露陽光。

從偏僻鄉鎮來到當時覺得十分繁華的縣城,面對一個個似乎比自己見過更多世面的同學,有些不知所措。社會交往根本談不上,文娛體育活動全面不行。唱歌跳舞聯歡,除了全班大合唱,印象中就沒有參加過其他節目。體育課要麼挨批評,要麼當看客,不管球類、跳箱、單雙槓,還是跑步投擲、跳高跳遠,沒有一項能達標,差點兒就因此畢不了業。

與女同學交往,更是一片空白。有沒有情竇初開的事呢?現在想來,對女孩子萌生好感是有的,但都是單向度無疾而終,像路邊的野草,誰也沒有在意它的呼吸。當然,荷爾蒙萌芽不以人的意志為轉移,男生宿舍裏幾個人湊在一起如飢似渴讀手抄本的情景還歷歷在目,栩栩如生。這次同學聚會,有女同學說我那時很清高,一副很自信的樣子,不為周圍的人和事所動,全然生活在自己的世界裏。聽到這話,想像着當年那個踽踽獨行的少年,竟對他生出一份同情。

由於膽怯害羞,參加集體活動機會不多,最喜歡去的地方是閱覽室和圖書館。上世紀七十年代末八十年代初,思想文化領域剛剛走出「文革」禁區,各種期刊如雨後春筍,或復刊,或創刊,令人目不暇接。對正處於求知欲強眼界初開階段、功課任務又不重的師範生來說,特別是像我這樣的鄉下孩子,以前哪見過這麼多的課外讀物呀,彷彿劉姥姥進了大觀園,豬八戒吃人參果,不管什麼內容,只顧囫圇吞棗,充分享受閱讀快感,幾乎每一本雜誌都沒有放過。

圖書館只是一間不大的屋子,想必藏書是很有限的,我幾乎借閱了所有能讀懂的新舊書籍。有時候實在找不到書借了,就去磨圖書管理員。管理員姓肖,是一個親切和善的老先生,我跟他混得很熟。有一次,我看見書架最高一台格子裏立着一本書脊發黃的舊書,執意要借閱。他看了看我,眼裏閃過一絲狡黠,問道:「真借?」我肯定地回答:「真借!」他又問:「說話算話?」我說:「說話算話!」於是,他一筆一劃地給我填了借閱手續,邊填邊用手捂着書名,然後把書遞給我,結果是一本高等數學。按規定,當天借的書不能當天還。我只好拿着這本「天書」,回宿舍當了枕頭,第二天再去換一本能看懂的書。

除了看書,看戲看電影也是我特別喜歡的活動。電影院與學校一牆之隔,每一齣新電影我都必看。當年看過的《追捕》、《流浪者》、《望鄉》、《啊,野麥嶺》、《小花》、《廬山戀》等,是心中永遠不可超越的經典,甚至成了人生的教科書。電影院同時是酉陽縣川劇團所在地,凡上新戲我也有空就去看,不管演什麼。有次還鬧了個笑話,買戲票時見告示牌上寫着《梁山伯與祝英台》,我怕帶的錢不夠,問售票員:能不能只看一場,梁山伯也可以,祝英台也可以?也許是獨處多了,行事有些固執。不知是這個環境催生的個性,還是發掘出的天性,似乎總有一股不服輸的勁頭。一次,幾個同學放學後在校園後面山坡上玩打仗,我躲在深深的喀斯特溶洞裏,任憑對方怪叫恐嚇、手電筒晃、土坷垃扔,甚至用煙熏,就是不出來。等我最後走出溶洞,天已擦黑,其他人早就不知去向了。有時與人鬥狠更是有股瘋勁兒,比如跟同學比賽吃鹽和食油……

兩次長距離徒步印象深刻:一次從酉陽到龍潭往返,共計100多公里;一次從酉陽到黔江,半夜出發,一口氣走了133公里。兩次都在冬天,尤其是第二次,由於一處名「高坎子」的山路結冰,客車都已停開了。想想幾個少年,冰天雪地,眉頭凝着霜,嘴裏呼着氣,鞋上綁着防滑的草繩,或健步或小跑,何其英姿颯爽!

從今天回望,有些事情不可思議。體育本是自己的超級短板,如今我卻成了所謂運動達人,堅持游泳登山,敢跟一幫子三四十歲的後生拚體力。在不少聯歡活動中,我是娛樂性節目如竹竿舞、三句半的組織者,而且交誼舞跳得不錯。還機緣巧合,一度擔任中聯辦這種專司聯絡工作的機構的辦公廳主任。年屆天命,竟被領導認為有才氣有活力,調任青年工作部部長。在社交場合,也算清爽有趣不油膩,屬於那種受女性歡迎的「智慧與肌肉並重」型男人。這真不是「凡爾賽」,只是有些奇怪,那棵悄然生長的無名小樹,怎麼長成了今天這個樣子,其間經歷了怎樣的生命蝶變?

0 / 255