來自四川「三星堆」120件珍貴的出土文物將於9月香港故宮展出,包括商代晚期的立人像及面罩。今次「凝視三星堆——四川考古新發現」展覽是慶祝國慶的重頭戲之一,亦是香港故宮博物館首個古代文明特別展覽,非常有意義。其實,早在37年前香港《文匯報》就派出特約記者到四川廣漢縣文化館採訪,也是首位報道有關四川「三星堆」的記者,並於1986年12月21日在香港《文匯報》刊出標題為《沉睡數千年,一醒驚天下》的彩色整版報道。值此次三星堆文物來港,我們找來楊永年,希望寫篇相關文章分享一下。他決定寫與「三星堆」的緣分。

在中國古代文化遺產中,「三星堆」是最具神秘色彩的系列文物之一。其出土的文物造型獨特、奇幻瑰麗,與中國同期南北方文物存在較大差異,因此給人很大的遐想空間。近年來不乏三星堆「西來說」的觀點,認為三星堆文物實際起源於西方文明。對三星堆文化頗有研究的我經過梳理自己與三星堆三十餘年的「緣分」,總結出了對三星堆「西來說」的有力反駁,並希望後來人能投入到他未完成的研究事業中,通過對文物的科學考證,提升文化自信。

一

1986 年金秋時節,四川省廣漢縣文化館的文友打電話告訴我,他們那兒的「三星堆」又有大量文物出土,讓我去看看,最好有所新聞報道。那年頭,我受聘在四川省作家協會文學院(現巴金文學院)搞專業的文學創作。又在1985接受了香港《文匯報》的邀請,做了特約記者,國慶節一過,我就去了廣漢縣文化館,依稀記得三星堆遺址的部分發掘物,當時是暫存在文化館內的。我看實物、做採訪、借照片,一個星期後向香港《文匯報》寄去稿件,1986年12月21日,香港《文匯報》將此文以一個彩色整版標題為《沉睡數千年,一醒驚天下》刊發。

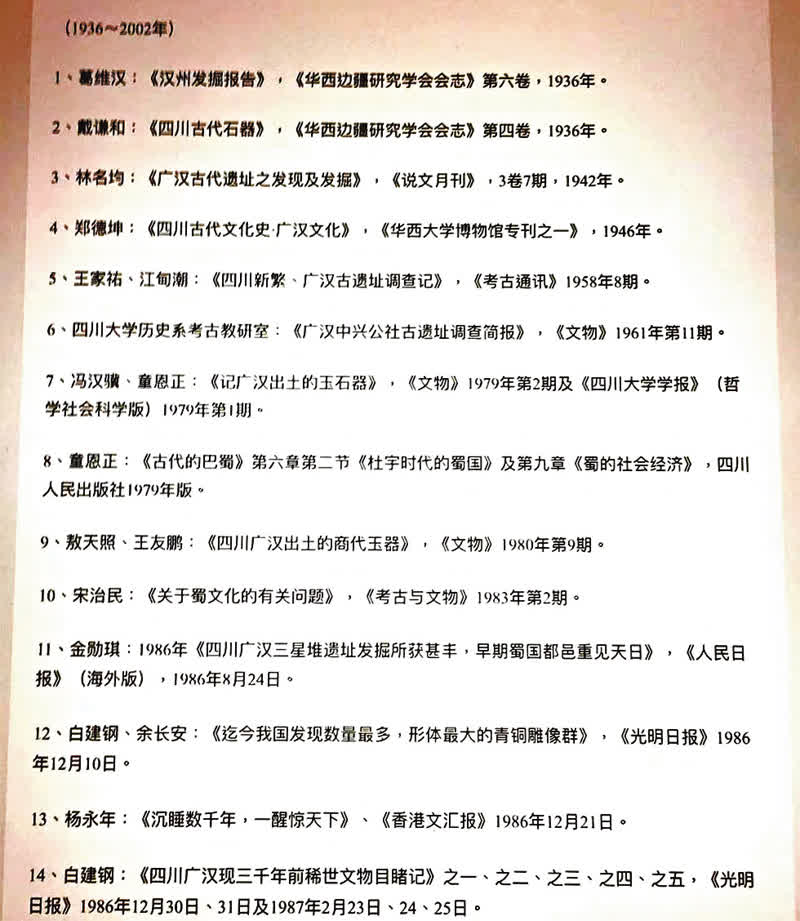

後來三星堆博物館建成,四樓是文獻著作展廳。我的那篇拙作陳設在那裏。再後來,網上公布《三星堆遺址文物報道及三星堆文化研究論著目錄(1936-2002 年)》,我發現拙作竟是海外媒體報道三星堆的第一篇。

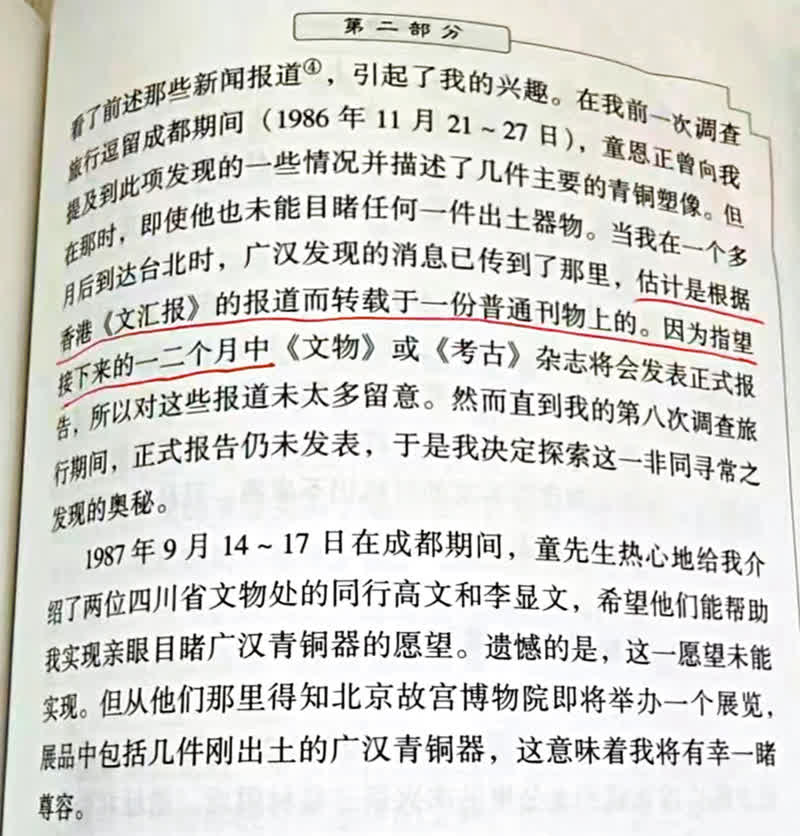

四川省曾出版五本一套關於三星堆研究的文集。其中一本輯歐美作者,另一本輯日本作者。有歐洲研究者在書中指出,是看到香港《文匯報》(我的拙作)後,「於是我決定探索這一非同尋常之發現的奧秘」。

筆者一生有兩大愛好,寫作為樂,收藏為趣。接觸三星堆文明後的近四十年,收藏蜀地的古代藝術品成了我的一項重要選題。於收藏,我當不了專家,沒有識真斷假一錘定音的專家本能。我好思考,總想多懂一點那些古蜀藝術品上的歷史指向和藝術意喻。我砸鍋賣鐵耗盡積蓄,在政府職能部門監管的古玩市場中,在收藏圈子內,購買與交換到相當的「證據」。我搜索枯腸費時八年寫成了近百萬字量的書籍《祖源記憶——華夏五千年延續文明的根本,古蜀三星堆來龍去脈的指引 》。四川省歷史學會會長譚繼和先生在書評中指出,本書是為「重建中國史前史」,「重建中國上古史」,「重建中國遠古時代」的新模式而做的一種新努力;本書是以「炎帝」集團為主線,尋找以三星堆為文化標誌的古蜀文明生長之根的「一家之言」。

我當然清醒那更多的是譚先生的鼓勵。我絕非專家,僅是玩家,是一個好與專家「叫勁」的玩家。去年底我寫了一本(正在尋求出版的)書稿:《三星堆:解謎還須另眼去看》,我這「另」字就是唱反調。我提出以三星堆遺址為視窗的古蜀文明,是炎帝文化在古蜀的最後輝煌。三星堆之謎之所以難解,是大多數學者用已知的中原黃帝文化的諸種文化元素,去比量去解釋「失憶」的古蜀地的炎帝文化現象。牛頭不對馬嘴,橫豎對不上號。我更是強烈反對三星堆文化的「西來說」。以物證,以邏輯去呼籲「講中國故事不能忘了中國道路」。

二

三星堆是什麼?三星堆就是一座祭祖的大課堂。出土的眾多青銅像,不是神,不是獸,更不是半人半獸。全是人,全是創建長江文明的先民。參與祭祀的人是三星堆已發掘出的古蜀「魚鳧」王朝的君王與臣民。指向「魚鳧」不僅有出土的金杖(皮)上的圖案和頭像所指,出土的青銅頭像也標示清楚。圖三的左圖是辮髮之人,古籍記載為「魚氏」。右圖之人腦後有插筒,那應是插鳧鳥的羽冠的!

被祭祀的應有兩大部分,一是古蜀的始祖「蠶叢」,二是「魚鳧」的近祖「柏灌」。祭祀的第一主題人應該有兩個:一個是將祖源指向「龍」的始祖,即現已復原的那個青銅大立人。另一個是將祖源指向「鴞(鳥)」的始祖,即目前還未完全復原,更未確指,但已見端倪的鳥座青銅人。這樣的猜想,我在二十年前回答四川新聞網的採訪時如是說。我在十多年前著作《祖源記憶》一書時反覆說。雖然至今未曾進入專家們的學術視野,但我的底氣十足。其一,中外學術界都有「一個部落是由兩個『半部落』組成」的學術結論。細讀並細思紅山文化的考古資料是可以體會的。我猜想炎帝部落是由將祖源指向「紅山龍」的半部落,與將祖源指向「紅山鴞(鳥)」的半部落組成的。第二,在「炎黃大戰」後炎帝族群敗走的「民族走廊」中,是留有印記的。圖四、圖五是筆者的藏品,可見披髮的古羌人都是在各自的始祖「紅山龍」、「紅山鴞(鳥)」的護佑下生存的。

古蜀的第一王朝「蠶叢」信奉的始祖,從邏輯上看應該是兩位,不會只有一個指向「龍」的青銅大立人。第三,三星堆遺址已出土的青銅器可提供旁證。那個輪狀器,最先專家的解讀是車輪,又說是盾牌。後來又被指認作西方太陽器的「傳入」與「移植」。我的猜測是已修復的青銅大立人頭後的太陽飾物。炎帝族群的原始信仰是「薩滿」,太陽崇拜則是「薩滿」的第一崇拜。放置於頭後,筆者在此提供兩件古玉(石)雕塑佐證。請看圖六(正背面兩幅)和圖七。

巧的是出土的青銅圓輪形器不多不少也就只有兩件!這是否是應該有兩個第一主題人的造像呢?那些青銅大耳形面具又是什麼呢?筆者的猜測那是祭祀人即古蜀第三朝的魚鳧人,對上代祖先古蜀第二朝柏灌人的指認。那不應是大耳朵,應該是柏灌人對祖先紅山鴞(鳥)翅膀的藝術變異。那些金面具更不是西方金面罩的翻版。西方的金面具是寫實的,是按亡者的面目而製作的。三星堆的金面具是抽象的,是藝術誇張。西方的金面具是埋在地下,見不得人的。三星堆的金面具是陳設在大庭廣眾,作意識的宣示。兩類金面具風馬牛不相及,根本談不上誰從誰。為什麼面具有青銅有純金的呢?筆者的猜想,那是古蜀地的宗法表敘。金面具指向「嫡」,青銅面具指向「庶」。

三

筆者以為,三星堆的文化現象都是有源有流的,是純粹中國的。壓根兒談不上「西來說」。都是沿着「中國道路」由遠而近走來的。以出土的「金杖」為例:

其一,「西來說」提出「中國沒有使用權杖的文化傳統」純屬偏見,請看組圖(圖八至圖十三)。這應該是十分清晰地將古代中國人是如何將「杖」由「工具」上升為「禮器」,如何將「杖」作為「權」,去象徵,去對待,去實施。這不是「文化傳統」又是什麼呢?

「西來說」以西亞歐貝得文化第四期(公元前4000年代前期),出土的一件男子「雕像」手中所握的杖為由,界定這是「世界上出現第一具杖」!以為這便是全世界用「杖」的源頭了。卻不公布這「第一具杖」的圖片,更不明確這「第一具杖」的科學測算,只以西方人的一篇文章,便推崇為「世界上出現的第一具杖」。比較前面提供的六幅實物圖片,筆者說主張「西來說」者是「偏見」,應該是十分客氣的了。

其二,「西來說」為了表示西方的杖比三星堆的杖出現的時間更早,找了幾個「杖頭」來佐證。(且不說「杖頭」與「杖」能否同口徑比較,也不去問那些「杖頭」的年限是否經過科學測年)「西來說」者提供的是「兩河文明的獅頭鷹紋梨形狀杖頭(公元前2400 年)」和「阿卜德皇家銘文梨形杖頭(沙爾卡利沙爾利時期,公元前2217—前2193 年)」。這兩件「杖頭」的時限(如果確真)是要比三星堆出土的金杖(皮)早。但是,中國的「杖頭」在良渚文化期已有出現。已經是世界文化遺產的良渚文化,時限在公元前3300 年至前2300 年。西方杖和中國杖誰早誰晚?用得着去爭論嗎?

其三,「西方說」在介紹西方的杖及其他與三星堆青銅器有比較的西方作品的由來時,是這樣用詞的「顯然是後世王杖或杖標的起源」,「古埃及文獻記載的這類雕像,製作年代還可早到公元前2900 年」,「烏魯克文化期娜娜女神廟的大理石頭像,據說曾覆以金箔或銅箔」,「至於青銅神樹,美索不達米亞地區似乎也是其淵藪」,等等。用如此的「顯然」,「據說」,「似乎」,去證明三星堆文明的「西來」,有何力度?

其四,「西來說」以「近東權杖的一個顯著特點,是在杖首或杖身頭部有圖案,描繪勝利者的功勳,或敘述某件關於國家命運的大事」為由,認為「三星堆出土的金杖同樣在杖身上端刻有半雕圖案……因此,三星堆金杖看來是通過某種途徑,吸收了近東權杖的文化因素而製成的。」否!且不說「西來說」在「杖首」與「杖身頂頭部」視點界定上邏輯混亂,而所「描繪」的內容,要麼看不清楚,要麼不是那麼回事。而三星堆金杖(皮)上的圖案才真正是在敘述(魚鳧)國的國家大事。三星堆金杖圖案的兩個人頭像,是敘說「魚鳧」王朝是由魚氏族和鳧氏族兩大種姓的部落聯盟。魚紋和鳥紋是「魚氏」與「鳧(鳥)氏」的圖騰。由此到彼,產生勾聯的象徵。將古蜀社會是由血緣統治集團實施宗教政體的「歷史」,記憶得一清二楚。

其五,「西來說」對三星堆「杖的定位是」:金杖杖身上端的三組人、魚、鳥圖案說明,金杖既被賦予了人世間的王權,又被賦予宗教的神權,本身既是王權,又是神權,是政教合一的象徵與標誌。由此「意味着商代的古蜀王國,是一個徹頭徹尾的神權政體。」從而去合拍西方文明中的「神權政體」之說。

更有甚者,提倡「西來說」的當今中國著名學者,拉扯出中國近代考古學前輩李濟先生在幾十年前提出的「英雄擒獸」主張之說,李濟先生認為商代銅器上的這種母題源於近東文明。筆者仔細觀看了「英雄擒獸」母題的兩張圖,一丁點也看不出其中的「文化傳播抑或文化趨同」。筆者沒有學力去考證李濟先生說沒說?或者怎樣在說?筆者以為即便李濟先生幾十年前曾有過這樣的認為,也應辯證地去分析,去加以引用。在國勢積弱之時,把中國的事兒不分青紅皂白地一股腦兒往西方認知上去靠。不奇怪。自身虛弱,缺乏自信。前輩學人的局限可以理解。但在今天,在中國從站起來到富起來到強起來的新時代,還去「言必稱希臘」,還去津津樂道地嚼古今洋人嚼過的饃,能嚼出味來嗎?或者嚼出個什麼樣的味!

四

三星堆有無文字算是一樁「大謎」。筆者堅信三星堆絕對存在文字,只是目前未見發掘之物,或者有了出現但未公布。三星堆曾經所處的世界文明的顛峰高度,說它沒有文字是一種絕對的反邏輯。筆者在過去的近四十年中,收集到數以千計的疑似古蜀文字,以泥板書為主。也有刻在玉(石)片上,刻在獸骨、龜甲,刻在青銅器上的。寫在竹簡和麻布之上。這樣的文字在重複出現着,宣示着文字功能。在文字的結構上,可鮮明看到大汶口文化丁公陶文的遺韻。看到大溪文化楊家灣陶文的進化。筆者曾以大量疑似古蜀文字圖片為參照,寫出萬言文章,指出多元融合的古蜀「陶文」是華夏諸個原始文字的後起之秀。奈何人微言輕,至今未能納入主流學人的法眼。

筆者已逾八旬,無能力與學力去整理那些疑似古蜀文字,曾希望按國家現有法規捐獻給故鄉的文博機構遭婉拒,理由是沒有考古出土物的比證,無法確認其真偽。香港應該算是我的第二故鄉,我意將那些疑似古蜀文字捐獻給港澳或大灣區的中國機構,希望有願意去「板凳坐得十年冷」的,不是口頭「創新」派的學人來接力。這應該是筆者與三星堆的最後一點「未了情」了。

作為37年前香港《文匯報》派往四川報道「三星堆」的特約記者,楊永年對三星堆一直有很深厚的感情。適逢「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽將於本月27日在香港故宮文化博物館展出,楊永年將個人對三星堆多年的研究集結成文,輔以收藏品驗證,希望為更多對三星堆感興趣的華夏子孫提供參考。

是誰創造了三星堆?不是西方人,更不是外星人,是地地道道的中國人!是華夏炎帝族群後裔。所以筆者再三說:三星堆文明是炎帝文化線在古蜀地的最後輝煌。

此次香港故宮展出的三星堆遺址出土物中,有一件碩大的青銅眼形器。或許可以說這類眼形器是三星堆最多的出土物,上世紀八十年代出土了71件,前兩年又有所出土,只是迄今還未公布數量。如此眾多,定有重大內涵。是什麼?迄今未見到有個「所以然」。在此「楊說」一番,乞望拋磚引玉。

在三星堆遺址的出土物中,就其單一品種,象牙應是最大宗的了。數量大,品種多;出土延續長,分布地域廣。有研究者統計,1986年廣漢三星堆就出土六七十條象牙,120顆象牙珠等。其後在仁勝村墓地又出土象牙,1997年的出土中又有象牙。2001年以來,在成都金沙遺址出土100餘支象牙,同出有不少象臼齒,還出土大量由整支象牙切割成的短節象牙柱,以及象牙段、象牙片、象牙珠等。在金沙遺址十號祭祀遺蹟內的一件玉璋上,還刻有四組對稱的肩扛象牙的跪坐人像。2021年的三星堆遺址再發掘,還是有大量象牙。這些象牙來自何處?其象徵本意與功利作為又是什麼?待本篇「楊說」道來。

近年的三星堆再發掘,雖出土眾多物件,卻未見古蜀文字。三星堆究竟是否存在文字?古玉器上的符號與石刻留痕,以及陶器上的「陶文」,恰恰是後人去理解古蜀的鑰匙。這些民間遺物蘊藏着源源不絕的歷史脈絡,或許在未來科學考古中得以揭示。所以,三星堆只是我們對古蜀文字謎題探索的起點。

評論