文/胡忠陽

人類的悲歡能不能夠相通?答案似乎是否定的,也許並不盡然。我想至少在文字的世界裏,作者和讀者,乃至讀者們之間,是能夠藉由特定語境,從而彼此神會;在談及母愛的時候,尤其容易產生共情。

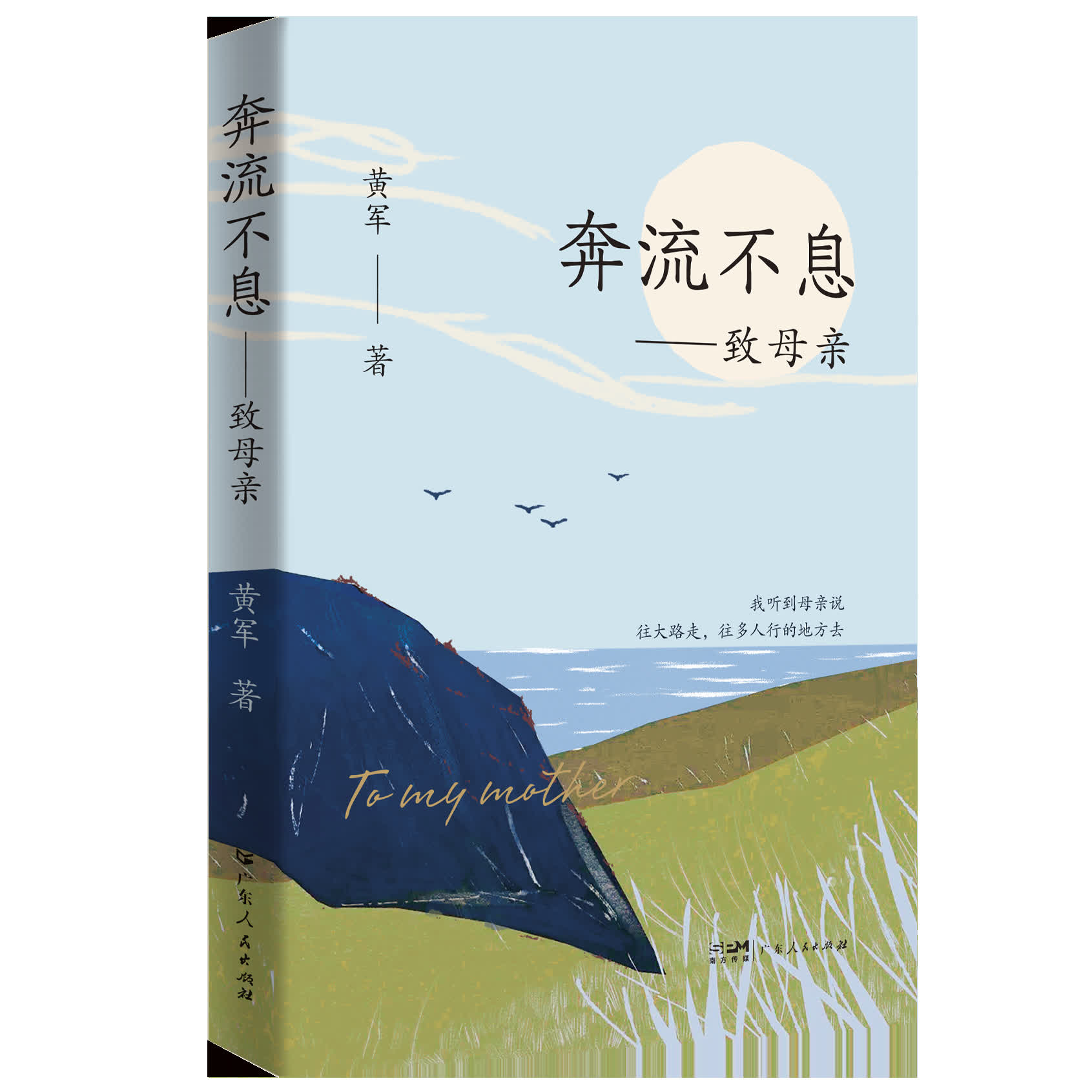

在中國人的情感世界裏,母親是第一好的人、第一偉大的人。即使在封建時代,男性俯視女性,但對作為女性的母親,總能做到畢恭畢敬,甚至情願獻上自認尊貴的雙膝,做到了低眉順眼、俯首帖耳。我在讀過《奔流不息——致母親》一書後,曾對黃軍老師說,您賺了我不少眼淚啊!這不是矯情,確實如此。因為在讀這本書的時候,我的母親因為20多年的糖尿病和後來又患了輕度腦梗,已經離不開輪椅了;兩個月前又因不慎跌坐在了洗手間地上,盆骨骨折,從此便鎮日臥床。做醫生的同學悄悄告訴我:過了80歲的老人,這一摔,基本上就是人生最後一摔了!想到這裏,十分難過。回顧母親數十年對家庭毫無保留的貢獻、對兒女無私無畏的愛,就對黃君老師的這個書寫,特別地感同身受。

說到寫母親的文字,自古洎今,可謂汗牛充棟。我記憶較深的,是明代文學家歸有光所寫的散文《項脊軒記》。它寫歸家幾代人的人事變遷,真切再現了祖母、母親、妻子的音容笑貌,也表達了作者對於三位已故親人的深沉懷念,其中最動人的是關於他母親的記述——多年後,家裏的老保姆指着院子說:這個地方,是你娘當時站立的地方;當年你姐姐還在我懷裏抱着,呱呱而泣,你娘用手指叩着門板說:「兒寒乎?欲食乎?」……文章睹物懷人,悼亡念存,娓娓而談,極為感人;文章的語言自然、本色,不事雕飾,樸素而有情致,淡雅而有味道,把文字藝術的魅力展露得淋漓盡致。

以現代漢語書寫的《奔流不息——致母親》,與文言的《項脊軒記》在情感上相同,在文筆上也異曲同工,這是難得的,也意味着黃軍老師在文學創作道路上再一次取得了成功。文學是語言的藝術,作為多年從事報刊編輯工作的人和一個熱愛閱讀的人,我在看稿和閱讀中,首先看重的是作者的語言文字能力,也就是說一開卷,作者的文字優秀的話,就能一下子吸引到我,我就有興趣往下看,不然便會猶豫、遲疑。《奔流不息——致母親》這部長篇散文,在我看來,除了感情真摯充沛、細節生動豐富,在熟練運用漢語言文字上也顯示了作家的深厚功力:

一是語言運用精熟,由此對思想情緒的把控張弛有度。突出的感覺是行文節制,給讀者留下了二度創作的空間。我堅持認為,這是創作者尊重讀者的一種表現。我認識的黃軍老師,首先是一個小說作家。在小說中,作家是隱藏在故事背後的;而在散文創作中,作家可以走上前台,直抒胸臆,但稍不留神也會放任感情,致使一覽無餘,使作品難以發揮「言有盡而意無窮」的魅力。這在親情類散文的創作中最為常見。黃軍老師這部長篇散文讀起來十分蘊藉,我不知道這是否得益於其長期從事小說創作所訓練、培養出來的客觀敘寫能力。在《奔流不息——致母親》這部書中,作家有條件、有機會通過大量的曾經置身其中的情節、耳聞目染的細節,來敘述、描寫母親以及家庭生活,以寄託她的情感、思考和感悟,但作家下筆卻沒有信馬由韁、收束不住,在情緒濃烈處,做到了惜字如金,很好地控制着情感的宣洩。比如在寫到母親和她的回憶錄時,母親因為文化程度不高,寫了很多錯白字,「剿匪」寫成「繳匪」、「逃竄」寫成「逃串」,還有不少自造的字——這個情節,隱含着作為女兒的很深的感慨,但作家例舉些許後戛然而止,不作過多渲染,將由此生發的情、理之思「留白」給讀者。再比如母親為保護一個70多歲的賣菜阿婆,把菜全部搬到自己的三輪車上,同時通過一番合情合理的談話,感動城管人員放棄對阿婆的處罰——作者用近兩頁的篇幅來記述這件事兒的過程,但不加一個評判的字眼,寬厚、明理的母親形象是通過白描、速寫般的勾勒,躍然紙上的,給讀者留下了鮮明印象。

二是理性表達和詩性表述並重,使作品既有思想深度,又增強了藝術感染力。一般而言,一篇詩文或一部書中有值得「句摘」的句子,都是可以為作品加分的,是作品價值的搶眼點,是作者給予讀者的珍貴饋贈。《奔流不息——致母親》一書最讓讀者津津樂道的一行文字,無疑是摘選和強調的母親說過的那句話「往大路走,往多人行的地方去」。這句從平凡生活和多難人生中提煉出來的信條,樸素而富有哲理,令人味之無極。書的下篇的標題「每說一聲再見,就是逝去一點點」,字約義豐,就不啻富於理趣了。至於第301頁「世界上那個疼我愛我,每時每刻都放不下我的母親走了/我成了這個世界上的孤兒/母親逝去,我卻醒着」,已經堪稱詩歌短制——這些或理性或感性的詩化了的語言,高度凝練,高度概括,都自帶光芒,能夠照徹人的幽深的情感世界,使心靈發生震顫、共鳴不已。

《奔流不息——致母親》是親子文學的一個成功文本,在其悲痛哀切的基調裏,鬱勃着一股積極向上的源自母愛的啟迪和引領力量。這種固以私相授受的母愛力量,經由作家出色的記述,變成了我們得以共享的精神和思想財富。

評論