灣區舊事/南宋大奚山鹽民起義

香港瀕臨沿海,港灣眾多,海岸線長,遂為理想鹽場。漢元狩四年(前119)起,全國推行鹽鐵專賣,時香港地區處南越國治下。西漢元鼎六年(前111),漢滅南越後,在番禺設鹽官,香港地區之鹽場遂納入其管轄範圍。三國吳甘露元年(265),吳於南頭置司鹽校尉,監督東官場,香港地區屬其管轄。東晉咸和六年(331),拆南海郡為二,其一為東官郡,下設寶安等六縣,香港地區即屬寶安縣。時香港地區鹽場位東官場內,則歸東官司鹽都尉管轄。以下數百年間未見香港地區產鹽之記載。

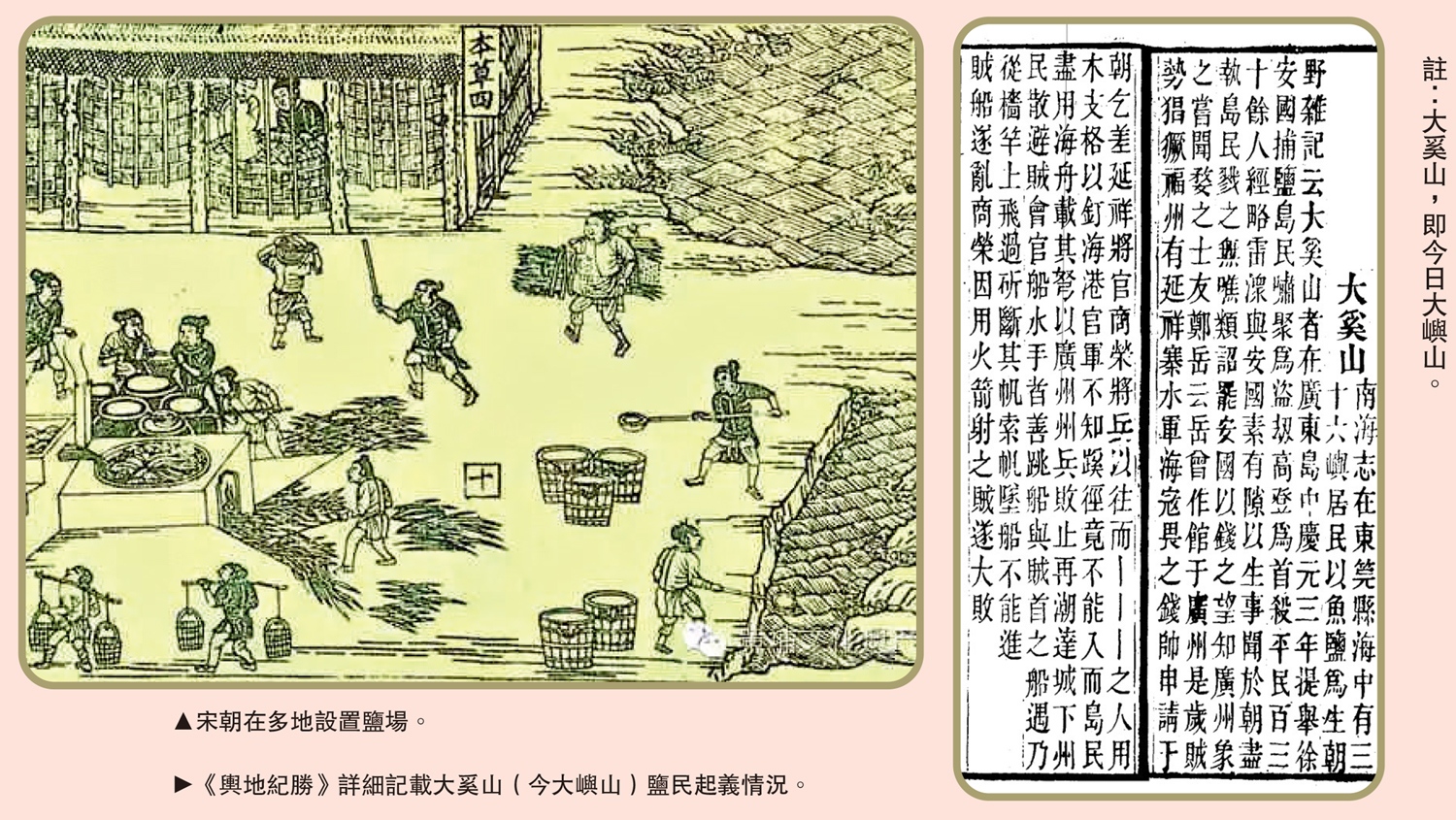

大嶼山設鹽場 出產遠銷各地

北宋,朝廷在「廣南東路」設置十四鹽場,香港地區於趙宋間盛產海鹽。北宋元豐元年(1078)間,宋廷於大奚山(今大嶼山)設立海南柵以產鹽。宋王存《元豐九域志》載,當時屬於廣東南路之東莞地區內有:「靜康、大寧、東莞三鹽場,海南、黃田、歸德三鹽柵。」「海南柵」在今日香港境內;「黃田柵」有部分在今屯門一帶。這些鹽場在宋代已十分有規模,出產遠銷各地。《宋史·食貨志》載:「廣州東莞、靖康等十三場,歲鬻二萬四千餘石,以給本路及西路之昭桂州,江南之安南軍。」

北宋末年,金兵南侵,宋室南渡,朝廷對地方之管理轉趨薄弱,造成地方私鹽大盛。明盧祥《東莞縣志》載,「在縣南大海中」之大奚山,其居民「不事農桑,不隸征徭,以魚鹽為生。」南宋紹興年間(1131-1162),宋廷招降大奚山(今大嶼山)朱祐等人,選其少壯者編入水軍,「立為外寨,差水軍使臣一員,彈壓官(一員)」,並放寬當地漁鹽之禁,又升海南柵為海南場。

其時,大奚山私鹽大盛,朝廷欲壟斷食鹽買賣,於淳熙十年(1183),下令嚴禁大奚山販製私鹽。又再下令廣東水軍統領、鹽司等嚴拿大奚山私鹽販賣。據《宋會要》〈食貨二八:鹽法篇〉〈淳熙十年五月二十九日〉條載:「大奚山私鹽大盛,令廣東帥臣遞送節次,已降指揮,常切督責彈壓官並澳長等,嚴行禁約。」此引起當地居民強烈不滿。居民遂起叛亂之心,聚眾起義。

南宋慶元三年閏六月(1197年7-8月),廣東提舉茶鹽司徐安國派員入大奚山緝拿私鹽,當地島民挾持副彈壓萬登(有說高登),並推舉其為首領,聚眾起事,把漁船改裝為戰船,順勢北上直搗廣州城。《輿地紀勝》詳載當時交戰情況:「大奚山之人,用木支格,以釘海港。官軍不知蹊徑,竟不能入。而島民盡用海舟,載其弩攻廣州,州兵敗止,乘潮達城下,州民散避。」八月,宋廷以錢之望任廣州知府,並調派福州延祥寨摧鋒水軍前往鎮壓,島民最終寡不敵眾,被官兵擊潰,官兵大殺島民。《宋史》載:「八月辛卯,知廣州錢之望遣兵入大奚山,盡殺島民。」十月,事遂平息。

一度攻上廣州 終不敵水軍

事後,朝廷留下300官兵駐守大奚山,恐防再生叛亂。至慶元六年(1200年)才把當中150名士兵改駐官富場。經此一事,大奚山鹽業遂式微。

上述之廣東摧鋒軍建於南宋紹興四年(1134)三月,為湖南安撫司後軍統制韓京屯廣州所部組成,隸屬中央殿前司,長駐廣東,受廣東經略安撫使及提點刑獄節制。該軍設統制官一員,並設有統制司。統制下設統領數員,稱第一將、第二將等,統領下依次為正將、副將。人數因時而不同,最少近三千人,最多達七八千人。自建軍後,統制司設韶州,概該地為提刑司所在地,便於節制該軍之統制。

香港珠海學院中國文學系暨中國歷史研究所教授 蕭國健博士