普出生活事/漢字的演變

漢字的演變過程是漢字字形字體逐步規範化,穩定化的過程。小篆使每個字的筆畫數固定下來;隸書(lì shū)構成了新的筆形系統,字形漸成扁方形;楷書誕生以後,漢字的字形字體就穩定下來,確定了「橫、豎、撇、點、捺、挑、折」的基本筆畫,筆形得到了進一步的規範,各個字的筆畫數和筆順也固定了下來。

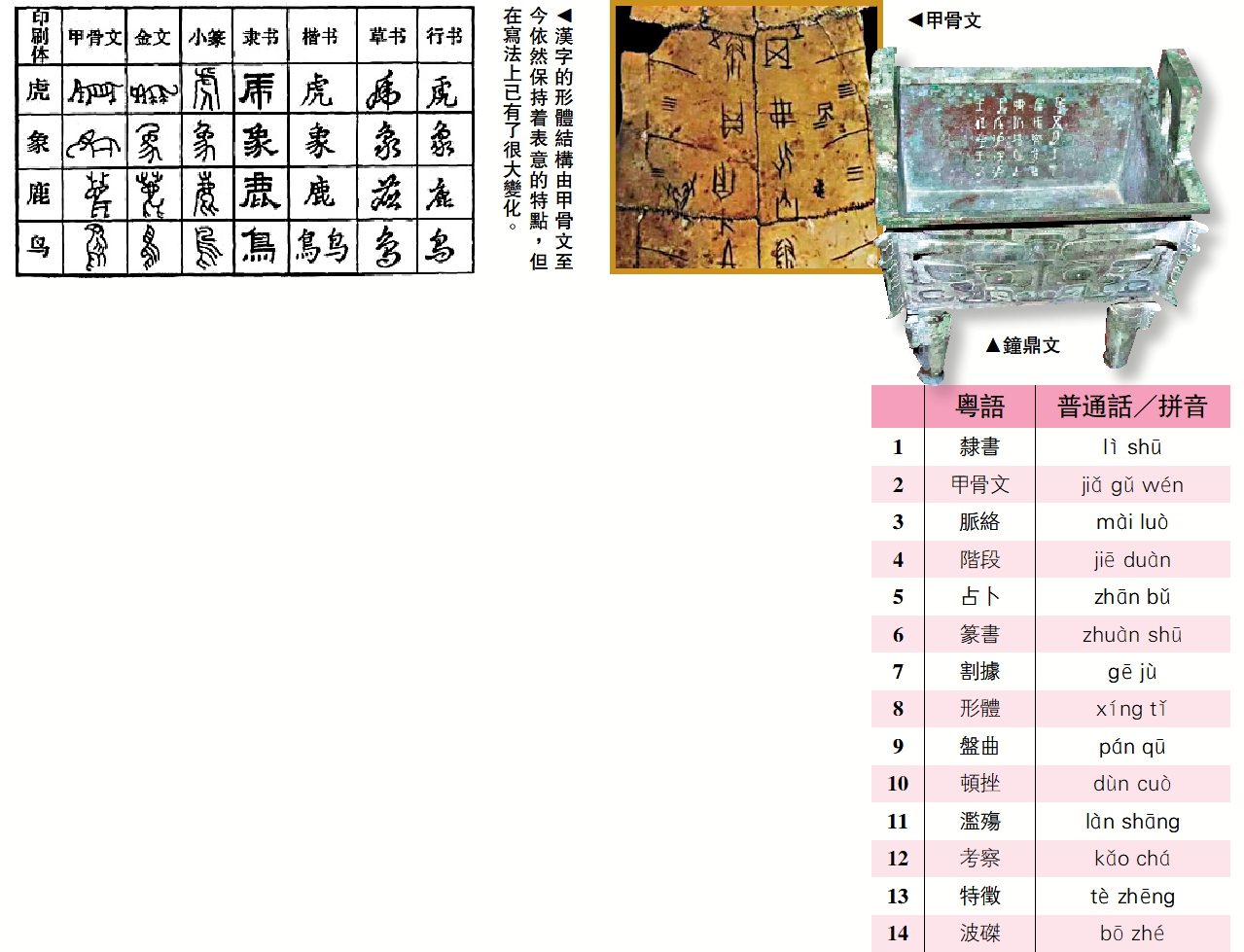

從殷商甲骨文(jiǎ gǔ wén)字至今,雖然漢字的形體結構依然保持了表意的特點,但在寫法上已經有了很大的變化,漢代之後,又出現了行書、楷書等書體。如果除去特殊用處的書體和形體稍變而形成的書體,描繪漢字書體演變的大脈絡(mài luò),我們可以簡單地將漢字的書體發展歸結為兩大階段(jiē duàn)五大書體。

古文字階段

甲骨文是古代寫刻在龜甲和獸骨上的文字。最初出土於河南安陽小屯村的殷墟,所以又稱甲骨文為「殷墟文字」。這些文字大多是殷商王朝利用龜甲獸骨占卜(zhān bǔ)吉凶時寫刻的卜辭和與占卜有關的記事文字,故又稱為「卜辭」。

金文是古代鑄或刻在青銅器上的文字,通常專指商、周、秦、漢時期的銘文。因鐘和鼎是古代的重器,鐘鼎可以概括其餘的銅器,所以又稱為「鐘鼎文」。

篆書(zhuàn shū)又稱「篆文」,可分為「大篆」和「小篆」兩類。「大篆」,是對「小篆」而言的,是秦統一文字之前在秦國通行的字體。「小篆」是在「史籀大篆」的基礎上形成的。戰國時期,由於諸侯割據(gē jù)而形成「文字異形」的局面。小篆較之大篆,形體(xíng tǐ)筆畫均已省簡,而字數日增,這是應時代的要求所致。從甲骨文、金文到大篆,從大篆到小篆的文字變革,在中國文字史上具有劃時代的意義,佔有重要地位。

今文字階段

隸書發端於周末,1980年在四川省青川縣郝家坪戰國秦墓中出土有木牘兩件,上有墨書,字體與大篆有很大不同。具有簡省盤曲(pán qū)、筆道改圓為方的顯著特點。且字形不像篆書那樣長方形,而呈扁方形。用筆也不似篆書的粗細勻,而是輕重頓挫(dùn cuò),已經略有「蠶頭燕尾」之勢,可以看作隸書之濫殤(làn shāng),是由篆向隸過渡的字體。

楷書萌芽於東漢末期,《晉書·衛瓘傳》:「上谷王次仲始作楷法。」可惜其字今已不可得見,其「楷法」也就無從考察(kǎo chá)了。三國魏晉南北朝時期的書體,表現出鮮明的半隸半楷的特徵(tè zhēng),如三國吳鳳凰元年(公元272年)的《谷朗碑》、東晉大亨四年(公元405年)的《爨寶子碑》等,都可以看出隸書向楷書過渡的明顯痕跡。至隋唐,楷書完全脫離隸法,發展成熟為一種新的書體。

楷書形體方正,行筆平直,減省了隸書筆畫的波磔(bō zhé),書寫更加快捷方便。這種橫平豎直的方塊形結構,一直保持至今,成為正體漢字的典型特徵。