得獎學生盼拉近大眾與航天科技距離

教育局辦中學生載荷實驗設計賽 4特別金獎有望參與國家航天任務

為促進學生認識航天知識及其應用,加深理解國家在科學和科技領域取得的突破與成就,香港特區政府教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心、香港科技大學等單位聯合主辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽,昨日舉行頒獎典禮。當中4個特別金獎方案會由專家團隊提供專業指導進行優化,有機會推薦至將來的國家航天任務,由載荷專家於空間站操作。有獲得特別金獎的學生隊伍昨日接受香港文匯報訪問,介紹項目具備低門檻、低成本的優勢,能以最低0.5瓦的無線電訊號傳送完整的靜態圖像,並可通過智能手機等簡單設備接收和解碼。他們期望項目能拉近大眾與航天科技的距離,讓更多人能參與其中。

●香港文匯報記者 莫楠

是次比賽於今年2月啟動,吸引約750名來自100所中學的學生參與。昨日的頒獎典禮上,合共展出了比賽16支金獎隊伍的實驗方案及學習成果,其中4支隊伍進一步獲選為特別金獎,他們將由科大航天專家團隊指導,落實方案並製作成品。成品通過測試後,將有機會推薦至2026年開始執行的「空間站香港科普衛星」項目。

無線電訊號傳送完整靜態圖像

來自紡織學會美國商會胡漢輝中學的中四學生譚君淘、吳彥炯、陳軍瑋以項目「利用立方衛星向地面發送慢掃描電視訊號」獲得特別金獎。該團隊的研發項目源於一個有趣提問:「用對講機的功率,能從太空傳回照片嗎?」為此,團隊通過使用簡單的電腦,將圖像轉換為慢掃描電視(SSTV)訊號,以探索低功率、長距離數據傳輸的極限。帶隊老師盧文灝補充指,團隊為了今次比賽,共同製作了一個立方衛星「載荷」,以進行科學實驗,而包括智能手機、手提電腦、無線電接收器等普及設備,均可輕易接收和解碼相關訊號。

談及是次比賽收穫,譚君淘坦言過去認為航天夢遙不可及,對無線電應用也不甚了解,透過比賽讓他深入認識國家航天發展歷程,由衷地感到自豪,並期望未來繼續參與其中,為國家和社會貢獻力量。吳彥炯對項目獲得特別金獎,表示相當激動,「始終中學生的設計能觸及太空,是我過往做夢也沒想過的事!」他認為其項目的核心優勢,在於技術屬於低門檻、低成本,社會容易觸及,「最重要的是,普通人也能很容易地參與其中,跟太空進行簡單互動。」

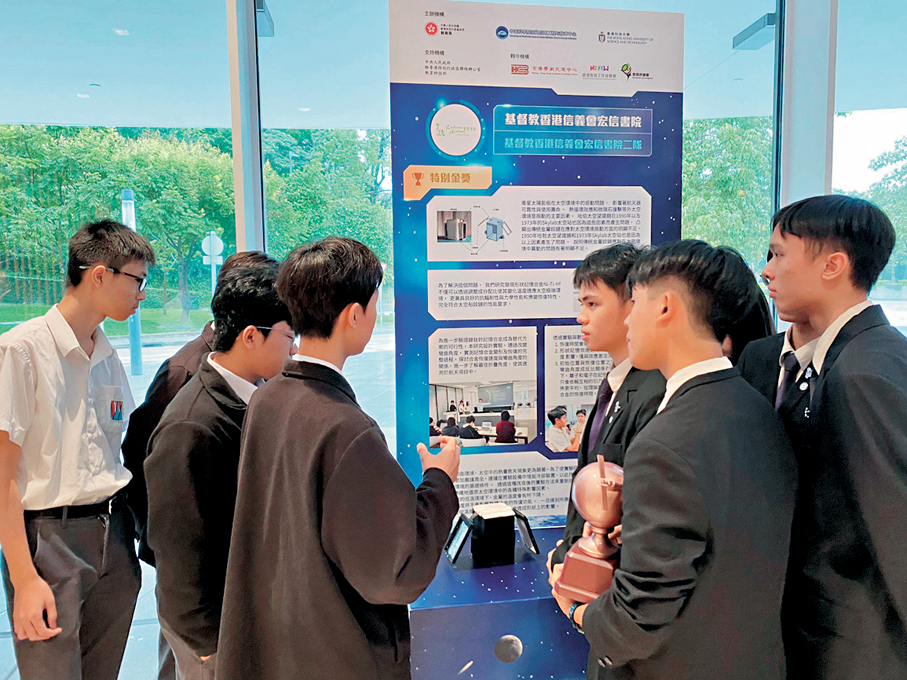

另一支獲特別金獎的基督教香港信義會宏信書院二隊,其研究發現形狀記憶合金「Ni-Ti-Hf」不僅可以通過調整成分配比使其變化溫度適應太空極端環境,更兼具良好的抗輻射性、力學性能和應變恢復特性,有望解決衛星太陽能板在太空環境中的振動問題。

教育局副局長施俊輝昨日在典禮致辭時指,為響應國家「科教興國」戰略,今學年新開設小學科學科,以及已公布的更新初中科學課程,達至「九年一貫」的科學基礎教育。課程融入航天與創科元素,有助學生了解國家最新創科發展。

航天科普教育有助培養家國情懷

中國科學院空間應用工程與技術中心副總師鍾紅恩認為,航天科普教育不僅是知識的傳播,更是激發青年對科學的熱情、培養家國情懷的重要途徑,期望透過是次科普活動,點燃香港年輕一代探索宇宙的夢想。科大副校長(研究及發展)鄭光廷指,是次比賽為香港年輕一代提供充分的發揮機會,展現他們的創新思維與實踐能力。