西安考古為盛唐研究供新證 黠戛斯人立俑揭開塵封歷史

位於陝西省乾縣城北梁山之上的乾陵,是唐高宗李治和一代女皇武則天的合葬陵。除了「依山為陵」的高大墓塚,排列於陵園朱雀門外東西兩側的61尊少數民族首領和特使石人像則更引人關注,其中就包括不遠萬里「認親」唐朝請求歸屬的黠戛斯人(吉爾吉斯人的先祖)。然而,由於這些石像頭部和面部損毀嚴重,黠戛斯人的真容也一直不被世人所知。近年,為配合城市建設,陝西省考古研究院在西安市長安區賈里村棚改項目範圍內共發掘清理墓葬1,240座,出土文物近4,000件組。其中一件白玉持檛男立俑,被專家推測為古堅昆國的黠戛斯人,這一完整黠戛斯人人物形象的發現,尚屬首次。

●文:香港文匯報記者 李陽波 西安報道 圖片由陝西省考古研究院提供

黠戛斯人最初生活在葉尼塞河上游、薩彥嶺以北的西伯利亞地區,漢代文獻中稱其為堅昆,黠戛斯之稱則始於唐代。《新唐書》中就有記載:「黠戛斯,古堅昆國也……或曰居勿,曰結骨。」而根據唐代相關文獻記載,黠戛斯「人皆長大,赤髮、皙面、綠瞳,以黑髮為不祥,黑瞳者必曰(李)陵苗裔也」。史書記載,1377年前的唐太宗貞觀二十二年(公元648年),正處於貞觀之治鼎盛時期的大唐,光彩熠熠,引得萬國來朝。這一年,黠戛斯朝貢團在酋長率領下,抵達大唐長安,受到唐太宗的熱情款待。

由於漢代名將李廣之孫李陵曾接受匈奴單于冊封,管理過堅昆人生活的區域,所以黠戛斯人一直自稱為李陵的後裔。在朝貢的同時,因唐朝皇室姓李,也起源於隴西,所以黠戛斯酋長認為自己和李唐王朝是同宗,「認親」之後請求歸屬唐朝。唐太宗隨即同意在黠戛斯轄地設立堅昆都督府,隸屬燕然都護府,封黠戛斯酋長為左屯衛大將軍、堅昆都督。此後百餘年,黠戛斯一直同唐朝保持着友好關係。

白玉石俑重現黠戛斯人形象

此次發掘的唐玄宗董貴妃之親族董氏家族墓和唐代「安定烏支族」梁氏家族墓地,是我國古代的名門望族墓。梁氏家族墓地,由三座帶天井斜坡墓道磚室墓組成,呈品字形分布。在位於墓地西側的梁幹與陳氏、馬氏夫人合葬墓中,出土青石馬、青石俑、漢白玉俑等石製陪葬品。

讓考古專家頗為驚喜的是,在該家族墓葬中出土了一件比較完整的白玉男立俑,其赤髮朱唇的形象,以及整體造型等,都與唐乾陵石人像左威衛大將軍兼堅昆都督結匐膚莫賀咄頗為相像。此外,出土的石馬雖高僅有40餘厘米,但做工精細,也與唐乾陵石馬頗為相似。經考古專家深入研究考證,初步推測這件赤髮朱唇白玉石俑,就是史書上記載的黠戛斯人,與唐乾陵陪葬石像之一的堅昆都督為同族。

專家表示,由於種種歷史原因,在千年的歷史長河中,這支自己堅定認為與唐皇室同宗的部族,卻並沒有留下多少清晰的印記,就像流星劃過長夜般一閃即逝,只剩下史書文獻中有關黠戛斯人寥寥數筆的記載。此次出土的完整黠戛斯白玉石俑,不僅為研究唐乾陵堅昆石人物形象及黠戛斯人物相關特點、生活習慣,提供了不可多得的實證。同時,歷經千年方顯真容的黠戛斯人,也為世人重新打開了這段塵封的歷史。

發現名相張九齡之妻墓

本次發掘中,考古工作者還在「安定烏支族」梁氏家族墓地發現了梁氏夫人馮寶墓。出土的馮寶墓誌,對馮承素書法讚譽有加,稱其「文鋒挺秀獨步蘭台」,這為研究馮承素及其書《蘭亭序》之神龍本提供了新的佐證。

值得一提的是,在董氏家族墓還發現了唐朝名相張九齡之妻董韶容墓葬和吳王李恪重孫女李仙仙墓葬。結合史料及董韶容墓誌記載可知,唐開元二十五年(公元737年)四月廿日,張九齡被貶,遠赴荊州,董氏鬱疾,於同月廿六日病故長安。董韶容墓的發現,為解讀張九齡晚年詩作提供了新的解讀背景。此外,根據李仙仙墓誌記載,李仙仙嫁入董氏,因其夫董君之姐為董貴妃,遂承皇恩李董倆人結為夫妻。也是因此墓誌,確認該董氏為董貴妃之親族,為國戚。

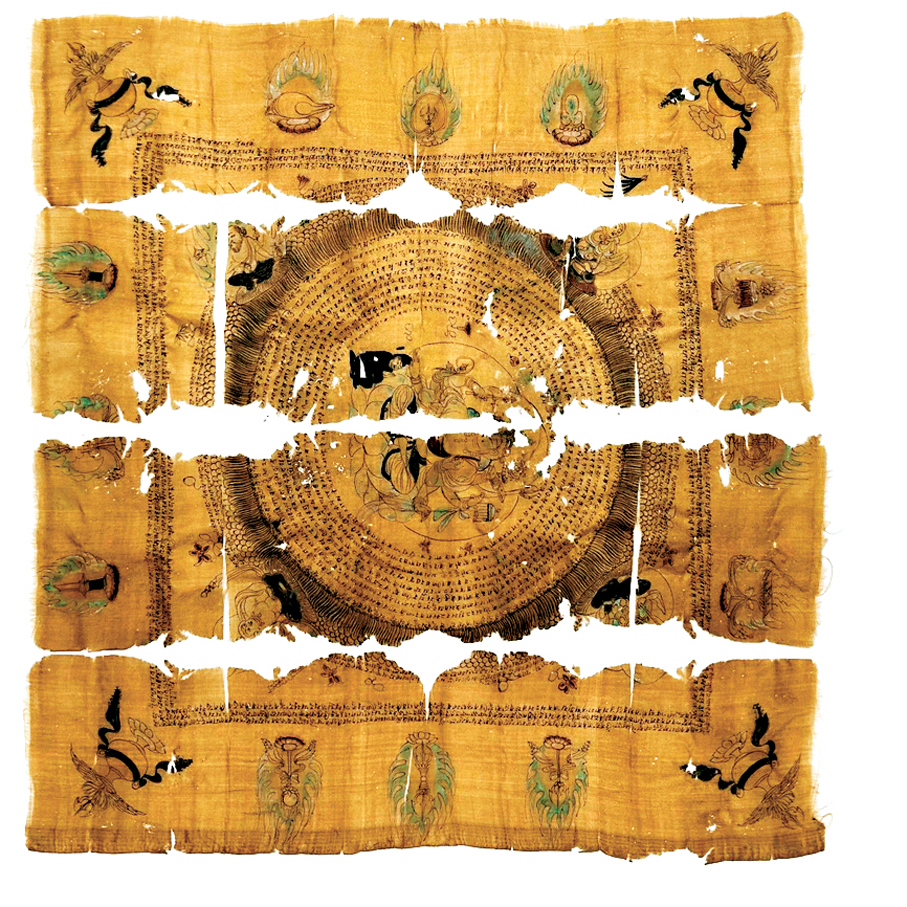

與此同時,考古工作者還在太子典設郎董昌齡墓出土的一件銅盒內發現彩繪絹製梵文陀羅尼經咒,上有漢文人名「董昌齡」三字。該件絹製經咒為研究盛唐佛教密宗文化提供了珍貴文物標本,其年代早於唐開元廿七年(公元739年),目前為已公開資料中,紀年墓中年代最早的梵文陀羅尼經咒出土標本。

陝西省考古研究院表示,本次考古發掘極大地豐富了長安城南神禾原歷史時期遺存,為研究盛唐政治、歷史、文化、生活、葬俗,以及唐代胡漢葬俗、文化交流等提供了重要的考古新證。董氏家族墓出土墓誌可補充唐代部分政治歷史,也為研究唐玄宗晚年社會、政治及相關決策影響提供佐證。