歲月留痕難磨滅 感恩同路人相伴

港學者首針對自殺者遺屬作研究 探討事發逾十年後心路歷程變化

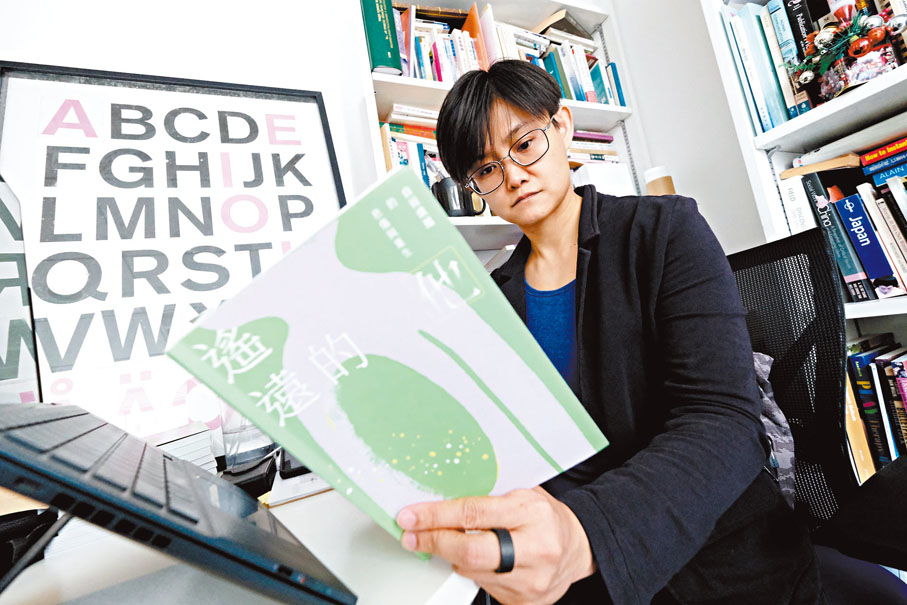

每年的9月10日是世界防止自殺日,而開學月亦是學童情緒陷入困擾的「高危時期」,值得多加關注。香港大學社會工作及社會行政學系副教授兼認可註冊臨床心理學家黃蔚澄長年進行自殺議題的研究,去年他與香港撒瑪利亞防止自殺會合作,展開全港首個針對自殺者遺屬在遇事逾十年後、探討其心路歷程變化的深度訪談研究,發現他們過去不但承受哀傷、內疚、自責、迷茫等複雜情緒,社會對自殺「污名化」亦為他們帶來莫大壓力。哪怕年月過去,這仍是他們心中永不磨滅的傷口,有人談及仍會淚流不止,不過亦有人能展現出「創傷後成長」的情況。黃蔚澄與研究團隊成員近日接受香港文匯報專訪時指,早前已將十名遺屬的心路歷程結集成《遙遠的他》一書,期望是次研究讓大眾了解自殺對遺屬帶來的深遠影響,也讓更多自殺者的親友知道,社會有一批有心人與同路人,願意關心、聆聽和陪伴。你,並不孤單。●香港文匯報記者 姜嘉軒

香港撒瑪利亞防止自殺會引述研究指出,1名自殺者足以令其身邊6至30位親人或朋友帶來心靈創傷,香港每年約有1,000人自殺,即至少每年有6,000至30,000多名自殺者親友受影響。

另有研究指,遺屬的自殺風險比一般人高出六成至三倍。

「很多年前,大家都會問一個問題:究竟自殺者親屬的哀傷,與其他不同類型死亡的哀傷有何不同?」黃蔚澄自2003年起從事自殺者親友研究,與團隊合力訪問過百多名自殺者親友。他總結指,這群組的哀傷不少源於懷疑自己做漏、做錯了什麼而產生內疚,加上事出突然,往往都會出現很多問號,難以接受,「而且部分自殺者離世時比較年輕,意味其身邊的親友普遍亦相對年輕,未必有辦白事的經驗,尤其是在以往網絡未發達的年代,會令他們相當忐忑。」個別親屬更會因哀傷而引起延長哀傷障礙,「如果太長或太嚴重,這有機會成為引子,變成另一種心理病」,嚴重者甚至會增加自殺風險。

部分懼「污名化」 傷痛藏心裏

黃蔚澄又特別提到,對自殺的「污名化」往往會為自殺者親友帶來困擾,「所謂『污名化』涉及很多東西,一來部分自殺者生前或有不同程度的精神病患。很多家屬都提到,話畀人聽家人有這種情況,已經是一種污名。」另一方面,慘劇發生後,他們亦擔心外間的言語和想法,「『究竟你有無份令到人自殺』,很多家屬都會擔心,別人的說話會傷害自己,所以很多時都寧願沉默。」傷痛只能藏於心裏,成為外界難以察覺的一群。

「今次研究項目除了出書之外,還在去年於鏗鏘集推出節目,播出後很快就有數百人在網上留言,不少都說自己也哀傷多年,但從來無同人提過。」其實要敞開心扉,訴說心中悲痛,絕不是易事。《遙遠的他》研究主任、港大社會工作及社會行政學系博士陳冠妤分享,是次受訪的親屬,那怕距離失去親人已超過十年,「在我們看來,這也許是很長的時間,但對親屬來說真的因人而異,有人會覺得『好似兩個星期前』的事,情緒仍然沉重。當再次談起事件,又或回想往日的種種,現在生活如何改變,家庭結構因而變化,難免都會哀傷流淚,甚至泣不成聲。」

受訪者籲受困者主動求助

即使哀傷依舊,但書中的十位親屬仍願意分享經歷,有人希望能以自身經歷幫助有需要的人,也有人希望大眾遇到想不通的事時,要找適當的人幫助自己。他們有些更成為防止自殺會的義工,以同路人身份陪伴其他親屬走出困境,展現出創傷後成長(Post-traumatic Growth)的可能性。

「他們讓我看到,香港真的有很多有心人,很有大愛……但這確實是一道永不磨滅的傷口」,黃蔚澄引述,昔日有人比喻,親屬自殺就好比身上的傷痕,即使癒合,但疤痕始終揮之不去,「這疤留在心中,別人看不見,更是難過。」

通過《遙遠的他》,黃蔚澄想讓更多人明白自殺會給親友帶來一世哀傷,「假如不幸想行上天台,會想起睇過這本書、想到身邊人,避免自己走上這一步。」書中介紹了防止自殺會為相關親友推出一站式的活出彩虹服務,「我們舉辦了多場分享會,見到社區裏有為數不少的自殺者家屬,他們都在心裏噏埋好耐,很想提供平台與途徑,讓他們知道還有關心他們的人,讓他們不會太寂寞。」最後當然還有公眾教育,在社會關注自殺個案的同時,「千萬不要忘記,自殺者遺留下來對身邊人的影響。」