【抗戰勝利80周年 九三大閱兵 永不褪色的勳章】抗聯英雄范德林一生歷經多個崗位 從未離開報國一線 單衣薄褲跋涉雪原 「調虎離山」智鬥日寇

1931年9月21日,「九一八」事變後第三天,東北救國軍招兵處迎來一位16歲少年。因賴以維繫生計的木幫解散,國破家亡之時他更無處容身,毅然投身抗日。自此,他同楊靖宇浴血抗敵,與金日成並肩作戰,在零下四十度的極寒雪原踏出足跡,無悔投入到東北抗日聯軍艱苦卓絕的鬥爭中。他就是在1932年春至1940年冬堅持在東滿、南滿地區與日寇頑強鬥爭的抗聯英雄范德林。如今,在瀋陽九一八歷史博物館的「東北抗日聯軍教導旅戰士」照片牆上,范德林的名字和事跡與周保中、李兆麟、馮仲雲、王效明等抗聯將領以及更多的無名戰士們陳列在一起,無聲講述着打響十四年抗戰的英雄故事。●文:香港文匯報 記者 于珈琳、實習記者 何思熳 遼寧報道 圖:香港文匯報實習記者何思熳 攝

「中國共產黨及其領導下的東北抗日聯軍,14年來在東北的抗日鬥爭,就其殘酷與艱苦的程度,可以說是中國歷史上空前未有的……」這是曾任新華社社長穆青採寫的《東北抗日聯軍鬥爭史略》中的開篇文字。如今,戰爭硝煙散盡,人們依然能從抗聯英雄的後人那裏還原出那段艱苦卓絕的鬥爭歲月。范德林的兒子范力剛就時常記起父親的講述,「小時候,父親就跟我們說過,每到冬天,糧食基本上就以草根樹皮為主,雪融化後就當水喝。」范德林在艱苦的生存條件下,用捨棄生死的戰鬥贏得一次次戰功。

與楊靖宇配合 撒雪掩蓋足印

最艱難的一次戰鬥,是1938年的冬季。范力剛還記得父親在自傳中描述的那種刺骨的寒冷——「白雪覆蓋着東滿綿亘的山巒……在白茫茫的東滿(今吉林東部延邊一帶,筆者註)山區,迎着刺骨的寒風……」此時,東北抗聯第二軍的戰士們在經歷了東滿山區的一場慘烈惡戰後,個個疲憊不堪,急需休整以恢復體力。范力剛回憶起父親講述的與楊靖宇並肩作戰的細節,「在這個關鍵時刻,楊靖宇司令員讓我父親在連隊裏挑選12名戰士,去把大部隊走的腳印全部給掃掉,另外踏出一個部隊,把日本鬼子引走,讓大部隊有充分的休息時間。」

在凜冽刺骨的寒風中,時任連長的范德林帶領12名英勇的抗聯戰士,踏上了危機四伏的雪原。范德林曾在口述自傳文章中這樣回憶:「其他人開始從遠處一個跟一個的腳印,把雪從前方背來,從頭頂上往下倒,慢慢往後退着走。雪花像自然降落的一樣,把進山的路一寸寸地封閉起來。足足幹到天黑,埋出來多遠也不好估計,反正是翻了兩條溝一個嶺。一個個手都凍得麻木了,我叫同志們把背雪用的衣服再穿上,開始往東南走,趟出來的腳印和大部隊走的相仿。」零下數十度的酷寒裏,范德林與戰士們僅身着單衣薄褲。「那時候供給很差,楊靖宇將軍和我父親都沒有棉褲穿,西北風一颳,褲腳都敞開了。」范力剛沉重地說,父親在世時很少談及這些,後來查閱資料時他才還原出那個冬天,父親沒有棉衣棉褲,全靠「地窨子」(半地下的穴式房屋,抗聯時的密營,筆者註)取暖,「硬生生挺過來的。」范力剛對抗聯將士充滿敬意。

「後來他們碰到了一條未凍的河,兩邊都結冰了,但中間的冰沒有封死,順着河流轉移,過了幾天才找到大部隊。」范德林率隊在冰河中艱難跋涉,每一步都是刺骨劇痛,最後終於引開日軍追兵,和大部隊重新匯合。這場以命相搏的「調虎離山」,為大部隊贏得了寶貴的休整之機。

背傷員持槍衝鋒 首戰獲嘉獎

儘管父親在1972年57歲時早逝,范力剛對父親曾講述過的那些抗聯故事卻始終記憶猶新。「我記得父親剛加入部隊參加戰鬥就獲得了嘉獎,大家都說他膽識過人。」1931年,范德林加入部隊不久便參與了一場戰鬥,首次參戰就獲得全連通報嘉獎。「那時父親剛剛加入救國軍,還不會打仗,主要任務就是從戰場上抬傷員。結果我父親背下來兩個傷員以後,又拿了傷員的武器跟着衝鋒,這一衝鋒,仗打完了,就得到全連通報嘉獎:作戰勇敢,沒有子彈,背着兩個傷員,還拿着傷員武器跟日偽打。」

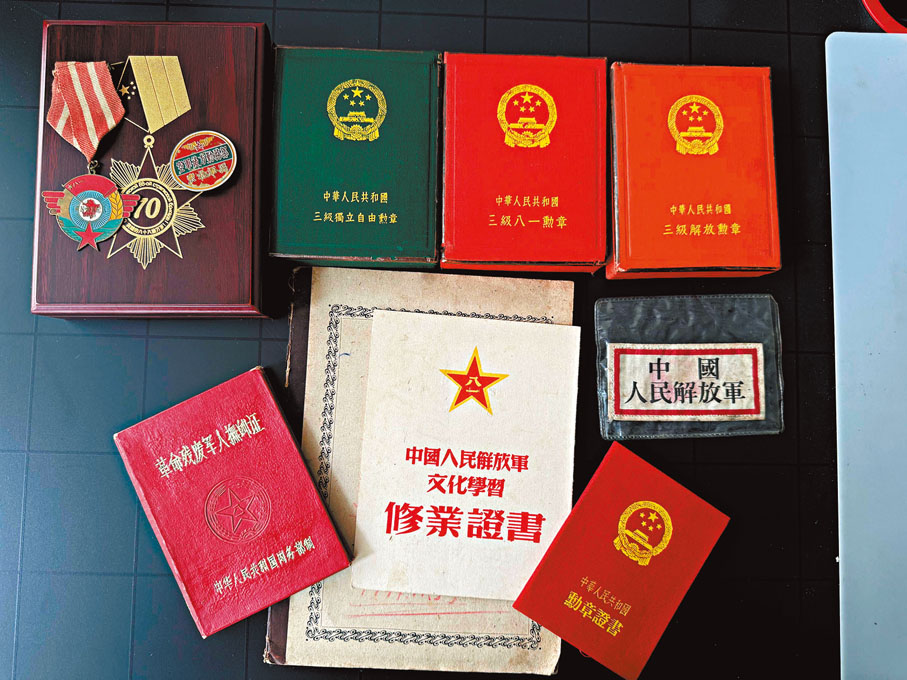

父親一路走來的重要經歷,都讓范力剛心懷敬佩。「1945年,我父親只帶了10個人,就走進了偽滿洲國警察廳,作為蘇軍代表接管長春。」三大戰役結束,東北解放後,范德林又成為了東北空軍的第一批建設者。

抗美援朝期間,范德林負責後勤保障,雖未直接上前線,卻日夜輾轉於物資調度之間。范德林一生歷經多個崗位,卻從未離開報國一線。在兒子眼中,父親那代人對「奉獻」的理解格外純粹——「從小父母就講這些故事,希望我們下一代傳承革命歷史,繼承先輩的革命意志,為祖國建設貢獻力量,把國家建設得更偉大、更富強。」話語雖樸素,卻映照出一代人在和平年代依舊熾熱的報國心。