【抗戰勝利80周年 存證之戰】深度報道:香港文匯報獨家溯源 中外友人跨越國籍與時空接力 他們為南京大屠殺存證

【編者按 新聞調查部推薦】1937年12月,屠殺、強姦、縱火、搶掠的血色陰影隨日軍鐵蹄籠罩整個南京城。為了掩蓋罪行,日軍嚴控新聞輿論,審查隨軍記者稿件與照片;封鎖現場,限制外籍人士行動範圍;阻撓國際紅十字會的救援與調查——一切的一切,都是為了讓真相永遠埋葬在歷史之中。他們沒想到的是——在至暗時刻,悍不畏死的中外正義之士與良知見證者,冒着生命危險,將日軍暴行一筆一畫記錄在紙上,一幀一幀保存於膠片中。他們超越國界、跨越時光,接力完成了記錄、隱匿、保存、尋覓、公開的漫長歷程。那些啼血鐵證如星火般穿越歷史的煙塵,終於在世界的矚目下燃燒熊熊,給予試圖將南京大屠殺描繪成「歷史幻影」的日本右翼沉重而無可辯駁的一擊。

今年初,香港文匯報記者收到重達9.4公斤、已被遺忘近30年的史料,通過梳理溯源,再現《拉貝日記》從記錄到被發現公開的歷史過程。

「《拉貝日記》無疑是一份極其重要的歷史文獻。讀者可以逐日,甚至逐小時地了解這場悲劇的發展進程。它以其他任何文字都無法企及的方式,捕捉到了南京居民在面對日軍瘋狂進攻時的恐懼。這是一個令人毛骨悚然的故事,為這段悲慘的歷史賦予了生命。」——這是1996年12月11日,第一個讀到《拉貝日記》的學者,哈佛大學歷史系主任、東亞研究委員會主席柯比(William C. Kirby)發給紐約紀念南京大屠殺受難同胞聯合會(以下簡稱:聯合會)的聲明節錄,《紐約時報》、美聯社、路透社等多家國際媒體在當時曾紛紛引用。原件今年初自紐約寄至香港文匯報,與一箱重達 9.4 公斤、塵封近 30 年的史料一同被發掘,重現當年震驚世界的場景。●香港文匯報記者 陳旻 南京報道

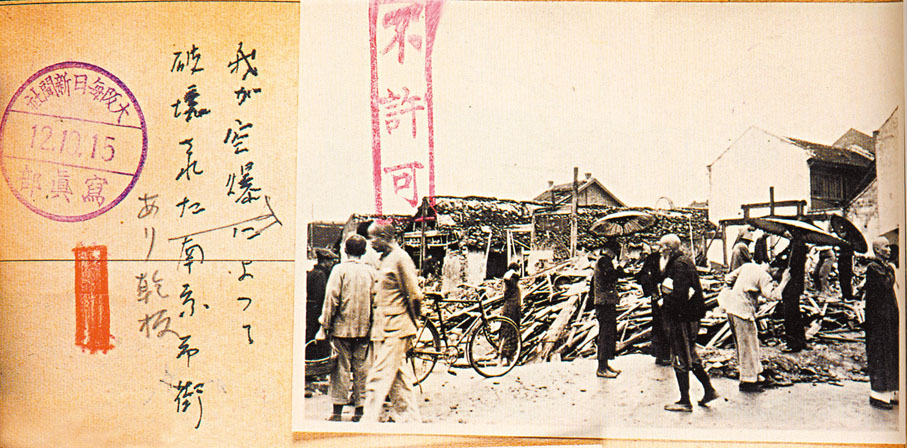

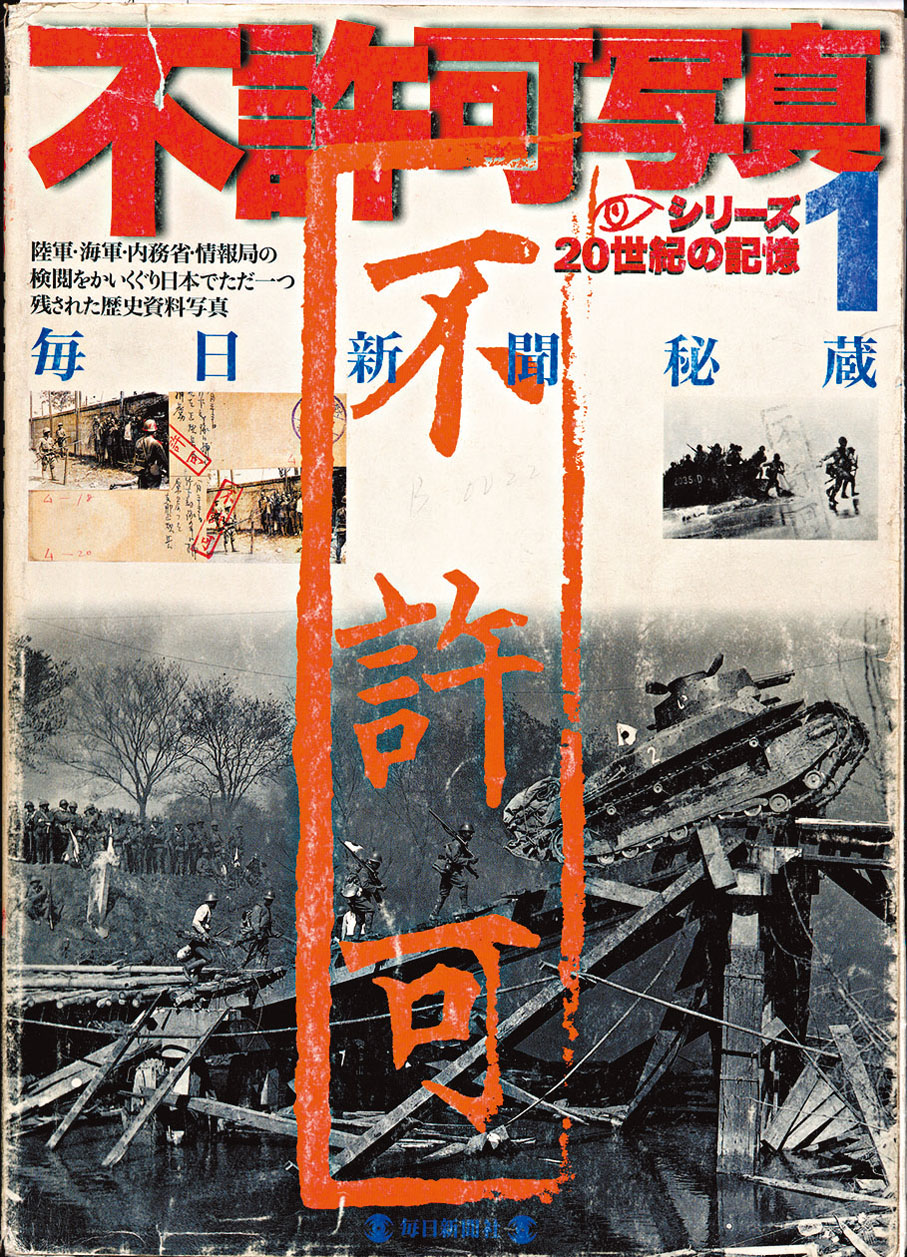

這批資料由美國華裔歷史學者吳章銓收集,記錄 1990 年代聯合會追尋南京大屠殺鐵證、反駁日本右翼否認的歷程,其中關於 1996 年在紐約公布《拉貝日記》的內容最為完整。《拉貝日記》是約翰·拉貝親歷南京大屠殺期間(1937年9月—1938年2月)的逐日記錄,是目前被發現的唯一保存完整的以西方親歷者視角系統揭露日軍在南京的戰爭罪行,包括屠殺平民、強姦婦女、縱火搶劫等具體事件的戰時紀錄,日記並附有百幅現場照片及手繪示意圖,構成侵華日軍南京暴行無可辯駁的鐵證,同時迫使西方社會重新審視二戰期間長期被忽視的亞洲戰場暴行。

《拉貝日記》震驚了世界

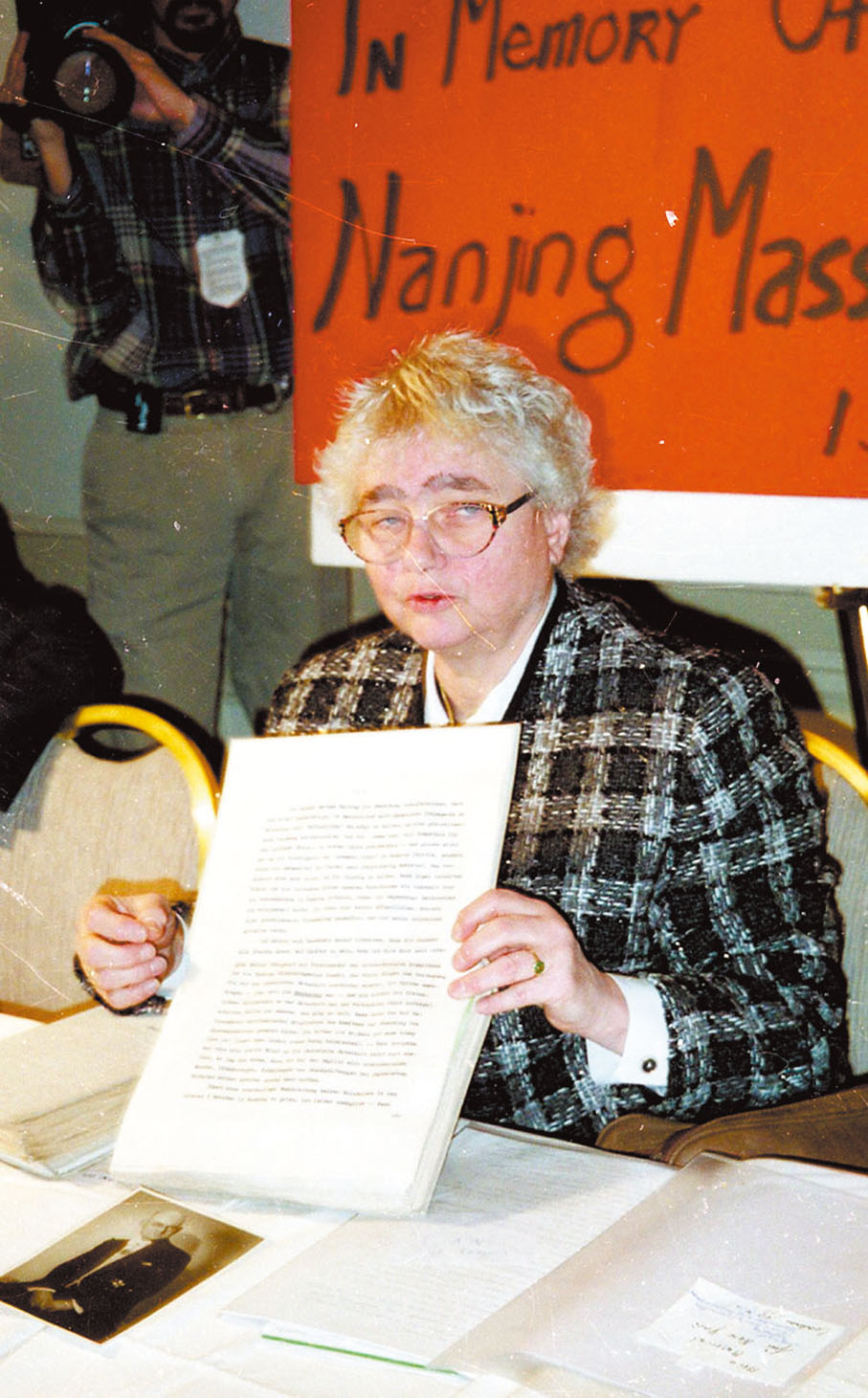

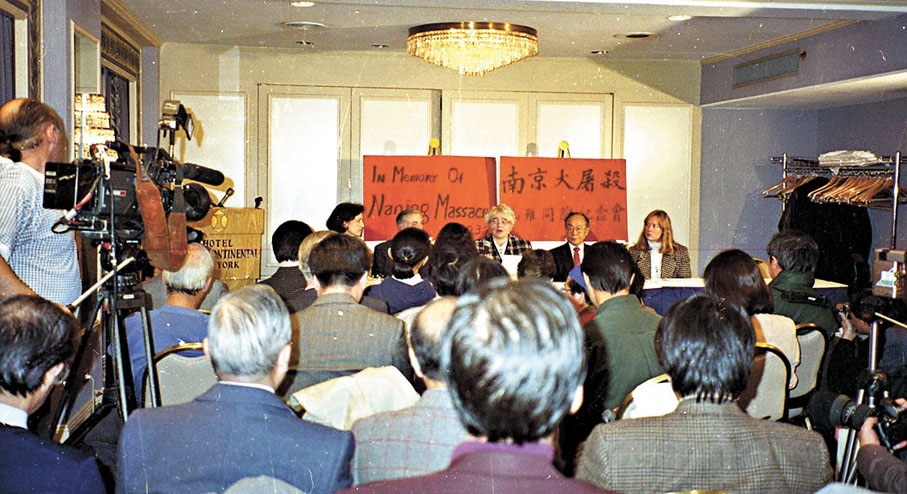

1996年12月12日下午,美國紐約曼哈頓洲際大飯店雲集了世界各國的記者和學術界人士。從柏林趕到紐約的拉貝外孫女、時年65歲的萊茵哈特夫人向世界各國記者展示外祖父所記錄的戰時日記,「讀日記太可怕了,真的太可怕了。」她說。

今年8月下旬,已89歲的聯合會創會會長邵子平對香港文匯報回憶當時的盛況說:「記者大批地趕來採訪,美國的、加拿大的,包括所有日本、韓國大報的記者。」他說,「德意志通訊社記者還向我抱怨『這件事為什麼不早告訴我,跟我們德國人有關,我們能幫你在德國去調查。』」

1996年11月下旬,邵子平陸續收到德國寄來的郵包。「文字稿有2,117頁、圖片60餘幅的《拉貝日記》,一頁一頁被複印出來,印了500張就打一包寄到紐約」,「我一看,太有價值了!」收到一千多頁後,邵子平請哈佛大學和哥倫比亞大學歷史專家鑒定這批日記。「哈佛大學歷史系主任柯比說,他從未見過一份披露這段歷史數量這麼大、重要性這麼高的資料。哥倫比亞大學東亞歷史系教授格魯克認為,『這個事情非常重要,對日本將是很大衝擊。』」

事實確如他們所料。《紐約時報》在記者會召開當日提前半天搶先報道後,繼續做連續報道,還特別將《拉貝日記》從德文翻譯成英文,在報紙上連載《拉貝日記》摘錄,「都是很大的整版整版的篇幅,影響很大!」邵子平記憶猶新,此外路透社、美聯社等媒體也競相轉載(見表)。

吳章銓細心統計了記者會之後美國、德國、加拿大、中國等全球最具影響力的權威媒體,及日本、韓國、香港與台灣地區等數百家主要媒體的報道情況,並收集部分報道原文和報紙。

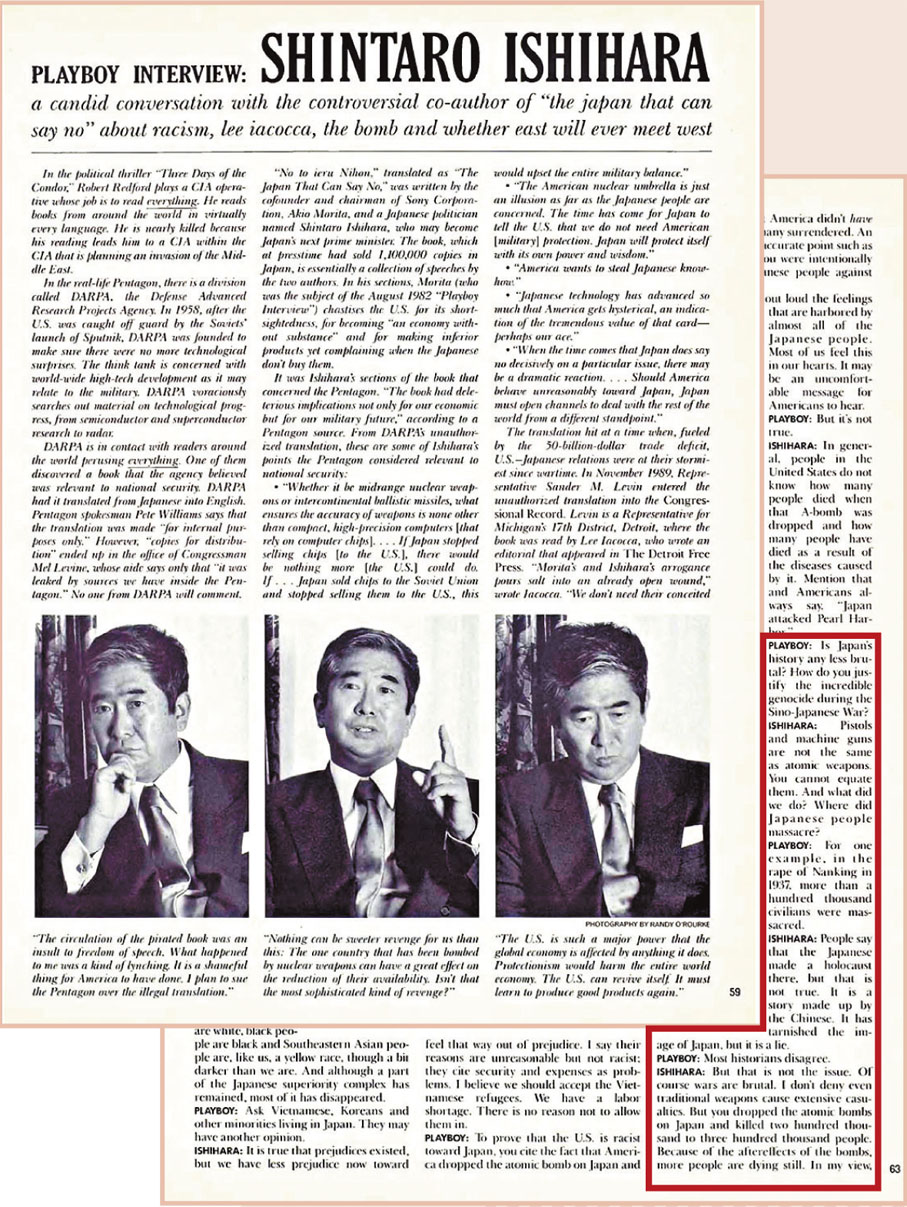

石原慎太郎右翼言論觸發尋證

這段尋證歷程可追溯到1990年,時任日本眾議員的右翼人物石原慎太郎在美國《花花公子》聲稱南京大屠殺是謊言。同年12月26日,《紐約時報》刊登全頁廣告「紀念南京大屠殺受難同胞」,公開徵集鐵證予以駁斥。「竟然公開說南京大屠殺是中國人編造的謊言,我們就眾籌登廣告向全世界徵集南京大屠殺證據予以回擊。」今年86歲的聯合會第二任會長陳憲中對香港文匯報說,正是這則廣告,為聯合會追尋南京大屠殺史證帶來意外收穫。

幾日後,聯合會收到了1937年曾任南京安全區國際委員會總幹事喬治·費奇的女兒愛迪斯·費奇夫人看到廣告後寄來的其外祖父所著《我在中國八十年》。邵子平說,這本書中記載的在南京保護難民的外籍人士裏,擔任南京安全區和國際委員會主席的拉貝格外突出。兼因1991年7月,他在紐約大衛·馬吉家裏尋找馬吉影像時,翻到有關拉貝的資料。為此,邵子平於1993年專赴德國找尋拉貝,「我在柏林查電話本,打了好多電話,找到五十幾個『拉貝』,都不是。」邵子平談到那次尋找過程,「簡直是大海撈針,亂衝亂撞。」

邵子平的回憶得到他的同學德國牧師戴克的證實。2019年,戴克向香港文匯報提供的公證件《戴克報告:找回拉貝日記》證明稱,「邵子平曾在1993—1995年期間來柏林找過我,並在柏林基督教福音教會的檔案館查找拉貝在中國活動的相關資料,但查詢未果。」香港文匯報隨後捐贈了這份公證件,2019年入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。

尋證突破來自張純如

尋找拉貝後代陷入僵局的歷史性突破出現在1994年12月,美籍華裔女作家張純如為撰寫《南京浩劫——被遺忘的大屠殺》一書收集資料聯繫邵子平。

「張純如是個出色的調查記者」,邵子平說,「1996年4月,她通過德國在華僑民組織『東亞之友協會』輾轉找到拉貝的外孫女萊茵哈特夫人」。張純如在《南京浩劫——被遺忘的大屠殺》中記錄:令我吃驚的是,馬沙·比奇曼立刻就回信了,她已經找到了拉貝的家人。馬沙·比奇曼在回信中寫道:「首先我給巴伐利亞的米勒(Muller)牧師寫信,他收集了所有曾在中國的德國人的下落。幾天前,他打電話給我,告訴我約翰·拉貝之子奧托·拉貝博士(Otto Rabe)和他的妹妹馬格雷特的名字。並還附了拉貝外孫女厄休拉·萊茵哈特(Ursula Reinhardt)寫給我的短信。」

1996年9月,從德國回到紐約的邵子平在中文報紙上看見一篇找到了拉貝後人的新聞。一打聽是張純如找到的,邵子平立即聯繫上她,「通過張純如找到拉貝外孫女後,我請德國的同學戴克力勸,成功地說服她同意公開《拉貝日記》。」邵子平憶述(見另稿)。

1996年12月12日,新華社駐聯合國記者朱振國在公開《拉貝日記》記者會上採訪了萊茵哈特夫人,他在報道引述萊茵哈特夫人採訪說:「今年春天(1996年),美國加利福尼亞州華裔青年女作家張純如為撰寫《南京大屠殺》一書收集資料找到了我,後來紐約紀念南京大屠殺受難同胞聯合會理事邵子平先生得知此消息後幾次寫信給我,要我把日記獻出來,公諸於眾。」

關於其間的細節,12天後的《人民日報》刊發的《關於拉貝日記連續報道之一 找尋南京大屠殺新證據》一文稱:邵先生即用德文給萊茵哈特夫人寫信,並肯定了拉貝先生當時保護了一大批中國人的可敬行為。萊茵哈特夫人深受感動,親自到德國南部保存該日記的舅舅那裏,說服了年已八旬的舅舅,以拉貝家屬名義,同意公布《拉貝日記》。 (其他相關新聞刊A14)