國產6000米級深海無人遙控潛水器海試成功

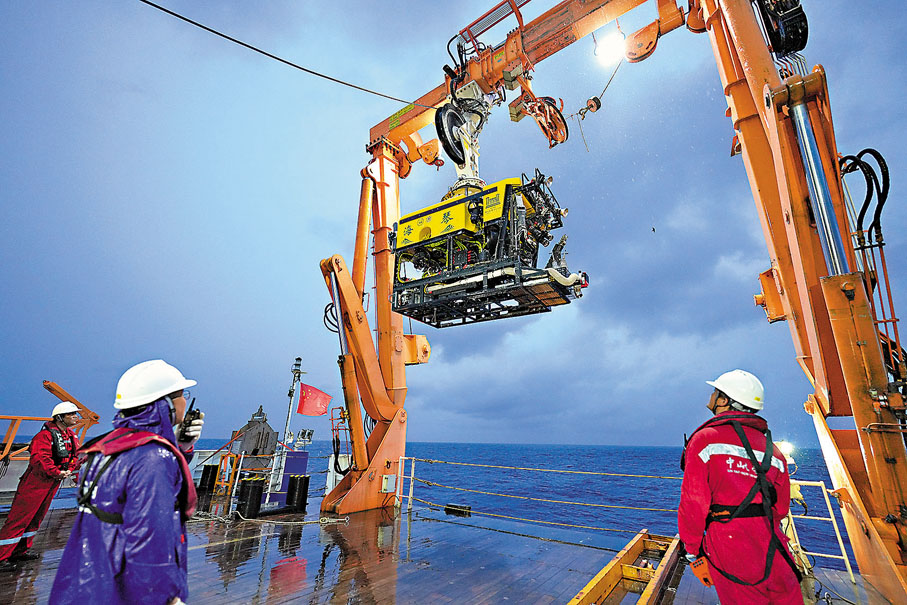

香港文匯報訊(記者 盧靜怡 廣州報道)中山大學24日公布稱,南海中沙海域,在「中山大學」號海洋綜合科考實習船上,6,000米級深海無人遙控潛水器(ROV)「海琴」號圓滿完成首次深海試驗,全面驗證了整機系統的功能和主要性能指標。中國自主研製的「海琴」號,是為「中山大學」號海洋綜合科考實習船量身定製的新型高效深海電動ROV系統。隨着海試成功,「中山大學」號正式跨入中國少數擁有6,000米級深海ROV的科考船行列。

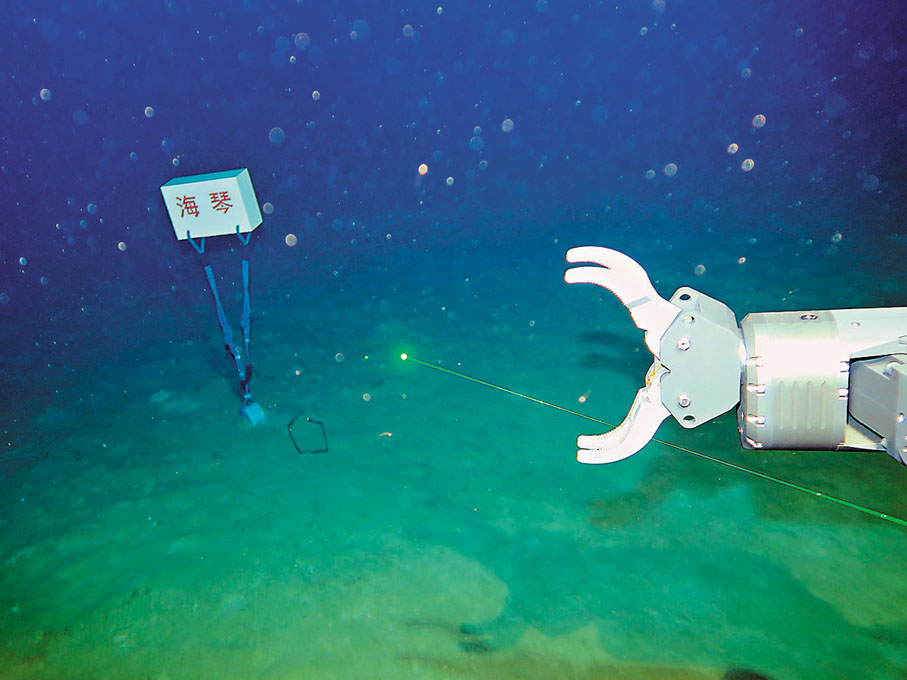

海試當天,在「海琴」號水面監控動力站,12個整齊排列的顯示屏,將「海琴」號在海裏的一舉一動盡收眼底。顯示屏上數據不斷跳動,海水越來越深。直到4,140米,畫面上顯示一陣細膩的泥塵升起,讓鏡頭前一片模糊。「海琴」號採集了海底沉積物樣品並放置了標識。這意味着經過8個小時作業,從4,140米深海凱旋,「海琴」號成功進行了海試。

「海琴」號可自動定向懸停定位等

香港文匯報記者了解到,「海琴」號深海ROV加裝於「中山大學」號科考實習船船體。「海琴」號在下潛作業前,「中山大學」 號科考船先利用動力定位系統穩定停於海面試站點,繼而釋放 「海琴」號到深海中,「海琴」號有一條像「臍帶」一樣的光電複合纜,連接着在科考船上的水面監控動力站,與海面上的操作人員保持聯繫。

「海琴」號自身裝備了高清攝像機、多功能機械手、高分辨率側掃聲吶、探測傳感器及各類作業工具,可完成深海和海底的高清觀察及生物、地質樣品採集等任務,將在深海實時收集到的圖像、數據透過「臍帶」實時傳送回水面監控動力站。「海琴」號能夠自動定向、懸停定位和自動巡線,水下機動性和作業能力強。

國內首次兩套無人潛水器同船作業

下潛到6,000米的深海是什麼概念?6,000米深基本覆蓋了全球85%的海洋。「海琴」號成功海試後,未來可以在近海底進一步長期開展海洋環境調查、生物多樣性調查、新物種發現、基因獲取等深海科考工作,將進一步提高中山大學在深海調查領域的立體化科學觀測能力和影響力,助力深海科學研究取得更大進展。

「開展深海試驗前,這套ROV所有零部件在陸上試驗環境中都通過了6,000米壓力測試,這次海試主要是起到驗證作用。按照常規準則,基本上大部分6,000米級裝備通過4,000米級實際海試驗證後,就可判定滿足全深度指標要求。 」本航次領隊、中山大學海洋科學考察中心探測技術總工程師崔運璐介紹。

「海斗一號」自主遙控無人潛水器開展試驗

同時,中國科學院瀋陽自動化所亦參航開展「海斗一號」全海深自主遙控無人潛水器科學應用試驗,這是國內首次兩套深海無人潛水器同船作業、共探深海奧秘。

「航次將圍繞南海北部陸架坡折斷裂帶、海底麻坑形成機制、中沙海台上升流與生物群落演替、人工鯨落等開展科學應用研究,利用『海琴』號和『海斗一號』獲取南海多個工區的海底樣品、高清圖像及海洋環境數據,助力提升我國深海裝備技術水平,推動我國深海地質、生態與氣象等領域的科學研究。」本航次首席科學家、中山大學海洋科學學院教授蘇明說。