華人書畫作品共聚香港 以藝術彰顯中華文化內涵

涵蓋三十多個國家及地區近400位華人書畫藝術家作品的「華萃盛放·世界華人書畫藝術大展2025」,早前於香港中央圖書館舉行。展覽依地區將作品分為幾部分,為觀眾打造了斑斕且具文化氣息的參觀環境。

生於山西的畫家陳新宇此次呈現油畫作品《疊翠》,整幅作品由被陽光鍍上金色的綠葉與蘋果組成。藝術家也將現代油畫風格的色塊與中式繪畫的線條相結合,令作品透出別樣的氣質。

陳新宇畢業於清華大學美術學院,他在接受香港文匯報記者採訪時表示,其作品《一聲喊吶》是第十三屆全國美術作品展覽的油畫獲獎提名作品。這幅畫取材於國家級非物質文化遺產——華陰老腔。

談起與華陰老腔的結緣故事,陳新宇表示,他的出生地山西,以及陝西,是全國傳統文化最密集的地方。他也曾通過文學作品《白鹿原》《活着》等,以及改編版電影,深度探尋中國的鄉土文化。「你不能站在畫家的角度,而是要以當下知識分子的身份,去思考當下中國人的生活狀況。」

陳新宇還曾於2016年參加第二屆「我們愛和平」海峽兩岸暨港澳名家書畫展,作品《城市維碼》《靜靜的港灣》被香港和平文化交流中心榮譽收藏。

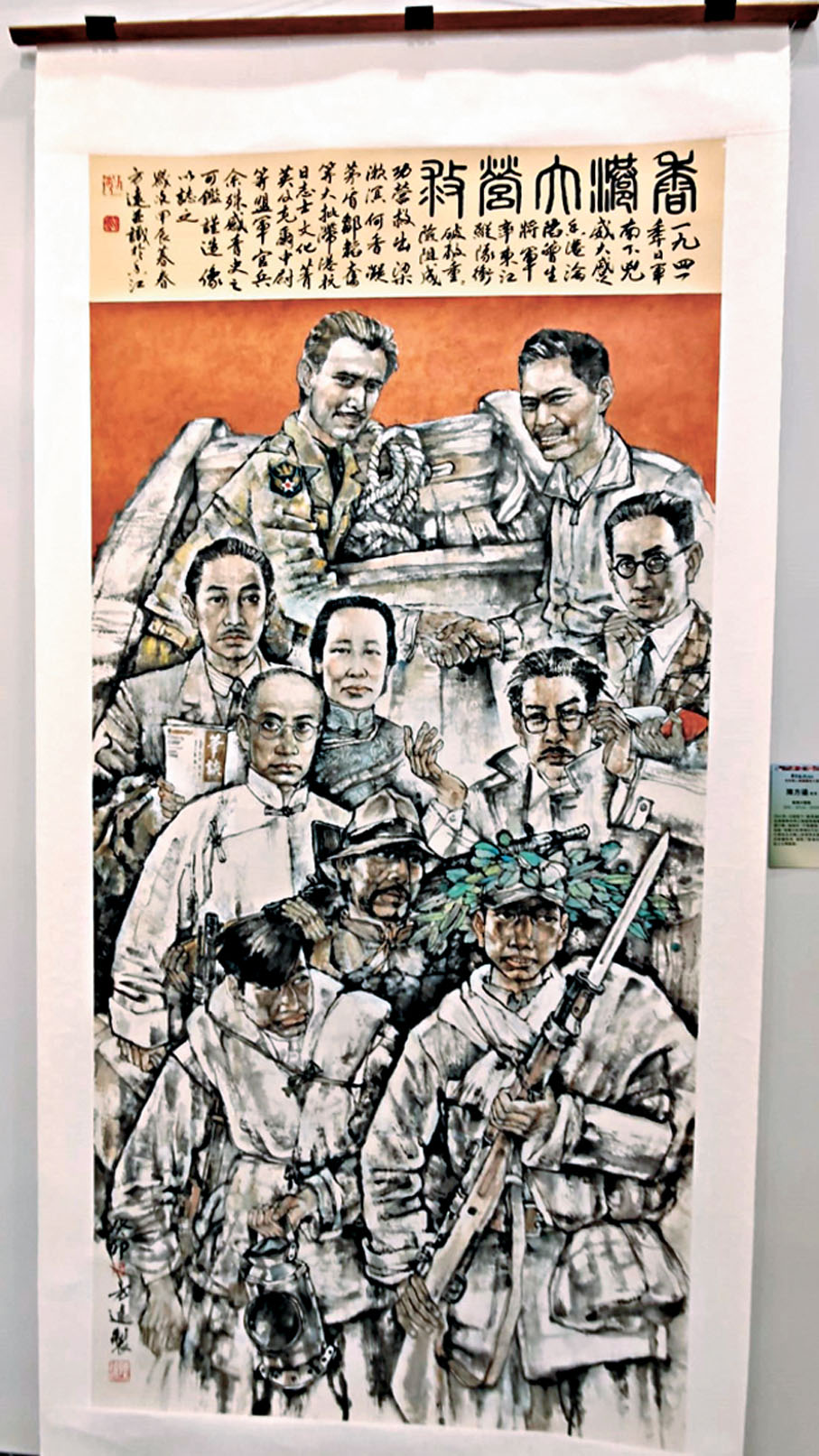

本地畫家吳浠銣的參展作品《百年時空 香港平安》以水墨呈現了香港美景。畫面中間亦有香港中央圖書館,以呼應「讀書為大」的概念。畫面右側則是香港東平洲地質公園一塊具有上千年歷史的岩石。吳浠銣希望以該構圖表達這塊岩石對香港變遷的凝望與守護。同樣是本地畫家的陳方遠則呈現作品《香港大營救》,回顧香港抗戰歷史的光輝篇章。

馬來西亞書藝總會的王維宗本次帶來油畫作品《急流之美與力》。他向香港文匯報記者分享,自己是油畫初學者,希望透過此幅作品反映中華民族堅韌的精神。畫面中不斷流淌的水流也正將尖利的石頭打磨成圓滑的石頭,這也寓意着中國在不同時期的不斷進步。

旅居美國的趙純這次帶來一組意象油畫《穿越·聆聽》,她選擇以西方畫材呈現中華文化思想。她表示,自己對敦煌壁畫很感興趣,也曾臨摹敦煌石窟的飛天等形象。這次,她借由朦朧的人物形象與層層疊加的、壁畫般的肌理,營造出時間流動與記憶交織的氛圍。畫面彷彿能令觀者在虛實之間感受歲月深處的靜謐低語。

畢業於中國美術學院、現居澳洲的陳文彪和沙浩分別帶來油畫作品《漁港寫生》和丙烯畫《樹蛙》。

陳文彪此次選擇以刮刀創作,因為想通過非正統的方式去呈現風物,同時展現一種漁船在水面搖動的意境。

沙浩早在1988年前往澳洲,2004年因旅遊行業的工作去往大堡礁,但一直沒有專注繪畫。「後來我們成立了中國美院澳大利亞校友會,我開始督促自己畫畫,比如昆蟲、鳥類。」

《樹蛙》的靈感源於沙浩某日在廚房窗戶上發現的一隻樹蛙。畫面上的框線則主要代表中文的「井」字。「蛙在中國文化中有7,000多年的歷史。牠繁殖能力很強,有種生生不息的寓意。而井在中國文化,甚至世界文化中,是市井文化的開始,它也有很多解釋。」蛙亦是黃河中游地區仰韶文化崇拜的一種動物。

沙浩坦言,靠繪畫賺錢不是件易事,因此他現時是旅遊大巴司機,將創作當作興趣。有時他還會因為要去某個景點,比旅客還要興奮。他也為能夠拍下不同的風景而樂在其中。他與同樣對攝影和旅行抱有熱情的同事,也常能憑借自己愉悅和激動的心情,帶動旅客的情緒。

●採、攝:香港文匯報記者 焯羚、雨竹