【筆尖故事】灰羽重飛

董世華

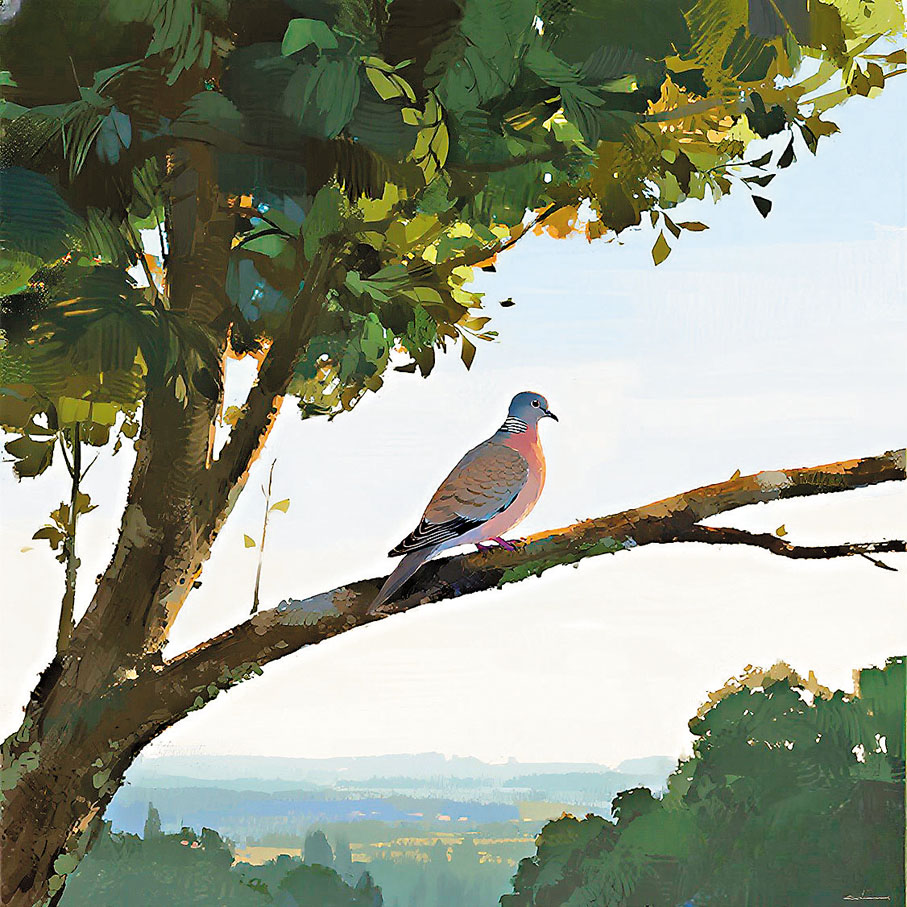

斑鳩的灰羽,原是天地間最謙卑的顏色。

歸鄉祭祖,七爺爺將一隻誤陷桃林網罟的斑鳩,贈予了小孫子。帶回家後,牠被安置在車庫與院牆夾道間的籠中。誰知夜半黃鼬來襲,利齒如刀,生生撕去牠半截尾羽,連皮帶肉,鮮血淋漓,一側翅膀也遭撕裂,軟軟地耷拉着。我致電遠在日照的母親,她溫軟的聲音裏透着堅定:「帶來吧,我試試。」一隻被我料定再難生尾、恐成折翼的殘鳥,就這樣交到了母親手中。

日復一日,在她掌心精心的照料下,牠竟奇跡般地煥發了生機。我曾親眼目睹母親如何動作:她先用溫鹽水小心翼翼清洗那猙獰的傷口,指尖微顫,生怕弄疼了牠;再用搗碎的蒲公英葉混合着一點熟蛋黃,細細敷在傷處,口中低語着「莫怕,莫怕」;每日晨昏,她用指尖捻起泡軟的小米,耐心地送到牠緊閉的喙邊,直到牠終於虛弱地張口接納。就在這無聲的敷藥、餵食、低語的循環往復中,傷口悄然癒合:觸目驚心的翅傷慢慢收口、結痂,最終只留下淺淡的痕跡;更令人驚嘆的是,光禿的尾根處,竟悄然萌出細小的羽管,繼而舒展出嶄新的翎羽,一根,兩根……最終,一簇鑲着潔白羽緣的扇形尾翼如時光悄然織補的錦,重新點綴了牠的身形。

去年中秋,父母遷回莒縣故土養老。看着簷下籠中那抹安靜的灰影已然痊癒,我勸母親:「放牠去吧。」母親卻輕嘆:「籠中拘束太久,驟然放飛,筋骨雖好,心志恐怯,難高飛遠遁,反易遭不測。」於是,那斑鳩便隨父母一同安頓於莒縣小院。牠成了母親晨起澆花時籠邊清脆的「咕咕」問候,成了午後暖陽下簷角打盹的溫存剪影。小院裏有棵老石榴樹,牠常在籠中歪着頭,看石榴從青澀到嫣紅,看秋葉飄零又覆上新雪。這一年光景,牠如同一團溫軟的絨絮,悄然填補了家人——尤其老母親——時光罅隙裏的寂寥。其自身亦養得精神抖擻,羽翼豐盈,頸間的珍珠灰愈發潤澤。

我們計劃重返蒙陰老家,母親望着籠中羽翼已豐、眼神清亮的斑鳩,沉默了許久。陽光透過籠隙,在牠光潔的羽毛上跳躍。終於,她輕聲說:「從何處來,歸何處去吧。先在院中適應些時日,嗅嗅故土的風,聽聽舊林的聲,或許還能遇見同族。」她目光雖有不捨,卻異常澄澈,像被山泉洗過:「牠終究是天地間的自由生靈,筋骨硬朗了,心也該野了。該回到牠應屬的遼闊裏去。」於是,我們專程驅車幾十公里,將這隻曾在濱海之城療傷寄居一年的鳥兒,鄭重送回了牠沂蒙山的故園——我們最初相遇的那個院子。

籠門輕啟,我舉着手機屏息以待。牠卻不急,只歪着小腦袋看我,烏溜溜的眼珠映着天光,頸間那圈珍珠灰的翎羽在陽光下流轉着細膩的光澤,精緻如造物主未曾更改的恩賜。我悄然退開幾步,牠倏地振翅,如一道灰色的閃電,輕盈地沒入南牆根堆放的農具和柴草的陰影裏。整整兩日,杳無聲息。我每日數次輕喚、敲打米罐,甚至撒下新鮮的小米和水,回應我的只有風吹過樹葉的沙沙聲和一片死寂。心沉沉下墜,憂思如藤蔓纏繞:若牠就此消失或遭遇不測,該如何向滿懷期待的母親交代?恰逢七爺爺拄着枴杖來訪,我道出斑鳩歸來即匿的憂慮。他布滿老繭的手搭在眉骨上,瞇眼望向院角,豁然笑道:「喏,那不是好好的!縮在那捆荊條後面呢,小腦袋還一探一探的!」莫非真有靈犀,感知故人?我懇請七爺爺將牠帶回照料,他卻緩緩搖頭,目光掃過熟悉的院落:「既在你家院子安身,便是牠的緣法。這地界牠熟,有吃有喝,又沒野物驚擾。待牠翅膀硬朗,心氣足了,自會高飛。我那兒貓躥狗跳,雞鴨成群,鬧騰得很,反而不妥。」只得作罷,暗自默禱:小生靈啊,明日我們便離去,此後山長水闊,願你自得福緣。

午後,陽光正好。牠竟踱步而出,在院中央的青石板上悠然漫步,姿態從容。時而發出「咕—咕—咕」兩短一長的清鳴,清脆悅耳;時而輕盈地展開那失而復得、鑲着潔白羽緣的扇形尾羽,低頭輕啄地上金黃的小米粒。兩日兩夜的蟄伏、觀察與試探,牠終於確認了安全,卸下了最後的心防。暮色四合時,牠撲棱棱飛起,輕盈躍上院角那棵老櫻珠樹的枝杈,穩穩立住。近旁一架木香,花期雖近尾聲,猶存幾朵伶仃的小白花,幽香如縷——牠側着頭,打量着,儼然將此認作了新巢。最妙是院中葡萄藤架棚頂的邊緣,形成一個天然的簷角,恰恰為牠遮蔽風雨。是夜驟雨傾盆,雨點噼啪砸在棚頂。翌日清晨,雨霽天青,卻見這小生靈渾身乾爽,羽毛蓬鬆,安然蜷在濕漉漉的櫻珠樹枝頭打盹,彷彿那場風雨從未驚擾牠的清夢。見我走近,牠又側過那玲瓏的頭顱,眼神清亮澄澈,彷彿在無聲探詢:「今日可有餐飯?」

當牠最終抖擻精神,飛出這方曾予牠庇護與療癒的小院,去尋覓山野林間真正的同儕時,那曾經被撕裂又悄然重生的尾羽,在陽光下劃出的弧線,想必格外舒展而有力。生命至深的幸運,或許便是能在飽嘗理解與慈悲的甘霖後,重獲那一片無垠的蒼穹。牠回首凝望時那純澈的眼神,已無需更多言語的詮釋——放手,是愛的羽翼最終完成的姿態,托舉着生命,歸還給屬於牠的碧落長天。

●(作者為中國散文學會會員)