【抗戰勝利80周年 東北抗戰14年三之三】深度報道:謹以鐵骨鑄信仰 竭用刻刀敬忠誠 抗聯足以獲世界尊敬

在白山黑水的惡劣環境下仍堅持抗戰的抗日聯軍,在日本投降後的1945年11月3日併入東北人民自治軍,完成了歷史使命。14年,於歷史僅是一瞬,於犧牲者卻是一生。面對曾經的親歷者的接連逝去,總有人會以不同的方式記錄歷史供後人緬懷。在松花江畔的佳木斯市,一座由「85後」青年雕塑家李平自籌數千萬元資金建成的東北抗聯雕塑館,近期成為當地矚目的紅色文化新地標。這個佔地9,654平方米、全國首個以雕塑藝術全景式展現東北抗聯14年鬥爭歷程的文化空間,自開放以來,日均接待遊客逾500人次。館中600餘座鑄銅與花崗岩雕塑,將趙尚志、楊靖宇等英雄的事跡凝固為永恒,讓參觀者彷彿穿越時空,觸摸那段烽火歲月。 ●香港文匯報新聞調查部

站在雕塑館外,「仿岩層肌理」設計的外牆,粗獷質感象徵抗聯戰士如岩石般堅毅不屈。挑高12米的主展廳,雕塑依歷史脈絡排布,構成「密營生活」、「冰趟子戰役」、「西征壯歌」等場景再現抗聯將士飲風宿雪卻一心抗日的歷史場景:簡陋的炊具、破舊的棉衣,還原在極端困境下持續鬥爭的日常;槍聲與怒吼凝固於瞬間,戰士衝鋒的姿態令人熱血沸騰;長途跋涉、不畏艱險的史詩遠征,無一不使觀眾立即沉浸在白山黑水間的抗戰記憶中。

讓人不受經濟限制感受歷史

李平出身藝校,自幼習畫,大學專攻雕塑,本專注於純藝術表達。談及創建抗聯雕塑館的初衷,並非中共黨員的李平向香港文匯報記者講述了來龍去脈。

2009年,一本關於東北抗聯的書,令李平心頭如遭重錘——那是戰士們「勇赴國難、血戰到底」的故事。此後,他決心用雕塑承載歷史記憶。2015年,李平積攢近百件抗聯主題作品,在佳木斯建成首座抗聯雕塑館——十年間接待觀眾40萬人次,舉辦宣講2,000餘場,免費發放史料冊頁近20萬冊。隨着參觀人潮漸增,老館已難容納,他萌生了興建新館的夢想。2022年7月1日,新館於松花江畔動工。2025年7月1日,恰逢抗戰勝利80周年正式開館——這是他獻給抗聯英烈的最好致敬。

在街坊眼中,李平本可衣食無憂,卻將多年積蓄悉數投向紅色工程。為籌建新館,他抵押房產、變賣車輛、四處借貸,承受巨大壓力。「有時夜裏躺在床上想着欠款和未來,也會焦慮。」他說,「但看到觀眾在雕塑前感動流淚,就覺得一切值得。」李平坦言,抗聯精神是中華民族的寶貴財富。

回顧歷史,始於「九一八」事變,終於日本投降的抗聯,以最早開戰卻最後勝利的歷程,歷經世界反法西戰爭的14年全程,比歐美戰場多整整10年。「抗聯足以獲世界尊敬,應讓所有人『不受經濟限制』地走進來,感受這段歷史,這不是生意,而是責任與使命。」李平說。

用數字密碼銘記英雄信仰

抗聯雕塑館中鎮館之作《民族之山》,是李平傾注心血最多的作品之一。這個以趙尚志為原型的雕塑卻暗藏眾多數字密碼:8.2米的總高,對應的是趙尚志於1982年被恢復黨籍;19.25米的總長,象徵趙尚志於1925年入黨;雕塑頭部高4.2米,是為紀念趙尚志犧牲於1942年。李平在造型上刻意強化將軍緊握步槍的肌肉張力與穿透歲月的銳利眼神,並鐫刻事跡文字,讓觀者記住那份「寧死不屈」。

趙尚志兩度被開除黨籍、犧牲前被削職,仍以信仰支撐戰鬥。在冰趟子戰役中,他冷靜指揮反擊;1942年2月被捕後,拒絕敵人的治療、高官厚祿的引誘,以生命守護信念。李平輕撫雕塑臉龐說:「雕塑不只是泥土和金屬,更是民族精神的載體。我要讓觀眾看到——即使在最艱難時刻,信仰也從未動搖。」

抗聯群雕獲黨史館永久收藏

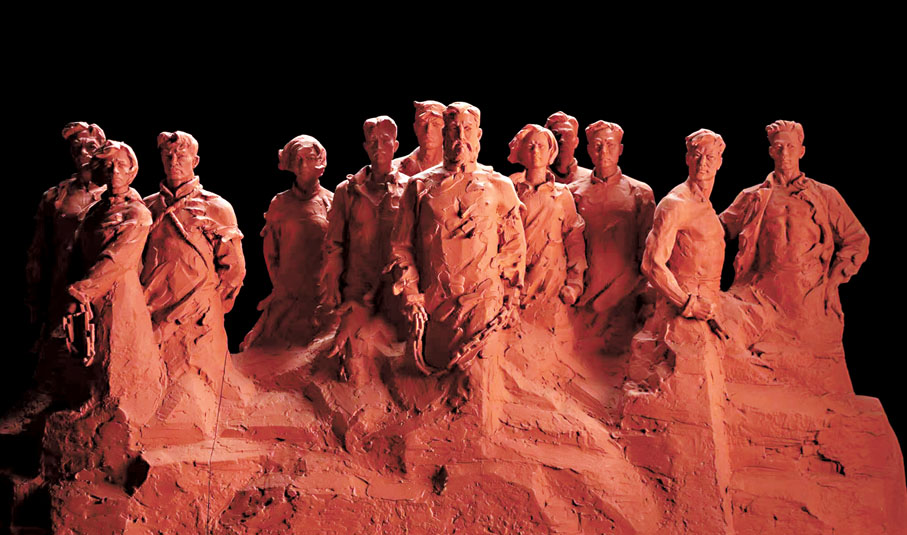

2021年7月15日,中國共產黨歷史展覽館正式向公眾開放。李平創作的「民族魂十二烈士」群雕,是黑龍江省唯一入選的東北抗聯重大革命歷史題材雕塑作品。群雕中,烈士們衣衫襤褸傷痕纍纍,眼神中透露出對敵人的仇恨和對勝利的渴望,展現出頑強的意志;還有的烈士相互扶持,體現了戰友之間深厚的情誼。

這十二位烈士,每一位都有着可歌可泣的英雄事跡。在創作過程中,李平深入研究歷史資料,走訪抗聯遺址,與專家學者交流探討,力求將烈士們的形象和精神完美地呈現在雕塑中。他通過細膩的雕刻手法,將烈士們的堅定、無畏、忠誠等品質展現得淋漓盡致。

作為黑龍江唯一被中宣部選為慶祝建黨一百周年全國重大黨史題材,並被中央黨史館永久收藏的美術作品,李平談及時頗為謙遜,他表示,「不是雕塑做得多好,而是雕塑背後的事跡感人,十二烈士的事跡充分展現了共產黨人的堅定信仰,他們向死而生,換來了民族的新生。」