【神州訪談】經典題材與時代共振 弘民族精神

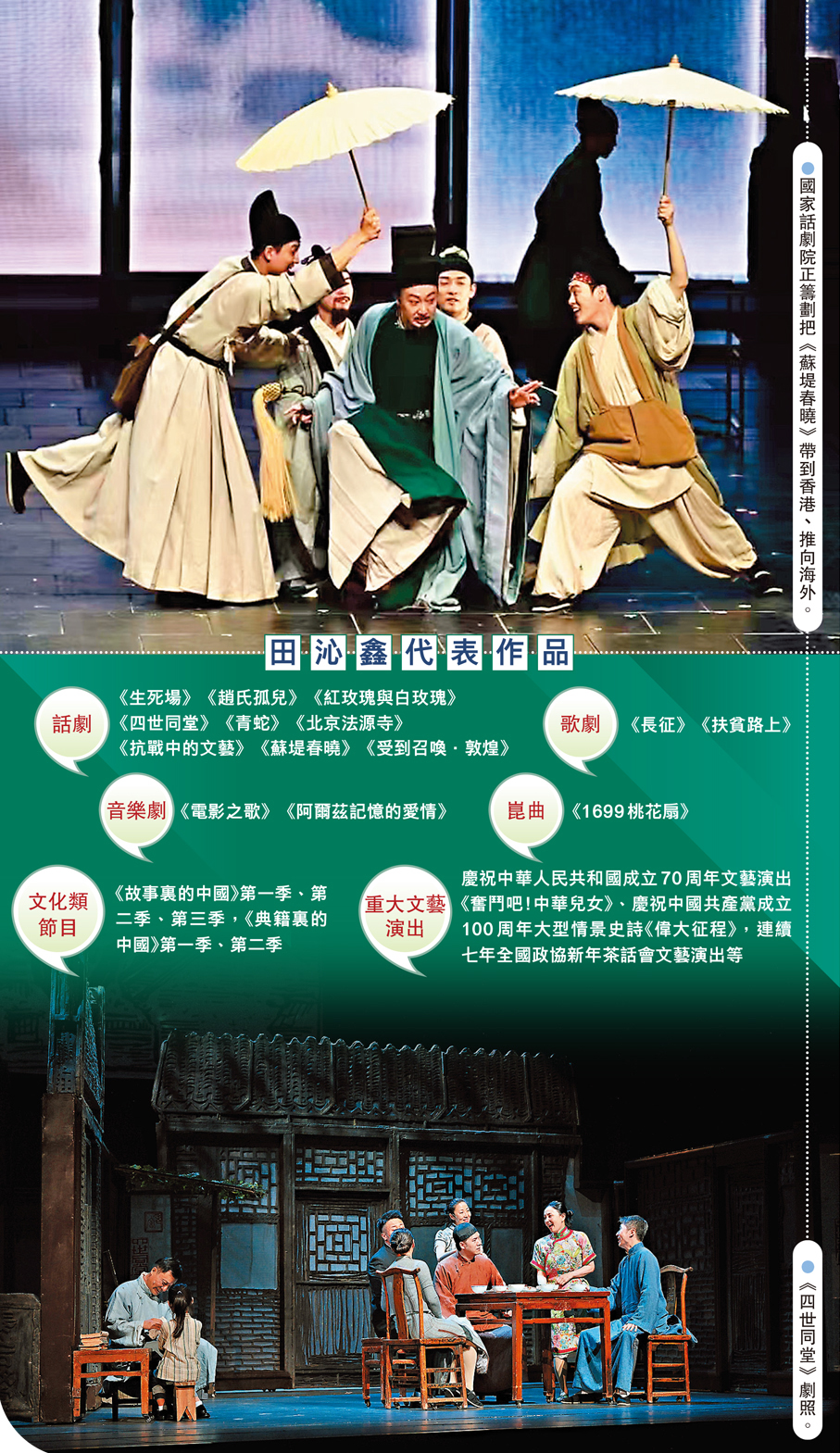

國家話劇院院長田沁鑫談力作《蘇堤春曉》 別樣東坡籌劃與港見面

「動情處歡笑,揪心時落淚。同頻共振,難分彼此。」上月,國家話劇院的經典話劇《四世同堂》赴港演出大獲成功。這也是該劇闊別13年後再度亮相香港。國家話劇院院長、執導該劇的導演田沁鑫在接受香港文匯報專訪時仍難掩激動,她形容「香港觀眾和演員有一種奇妙的情感連接,這是抗戰歲月裏熔鑄的共同民族記憶在悄然湧動」。她向香港文匯報記者透露,國家話劇院正籌劃把體現「北宋氣象」審美格調的作品《蘇堤春曉》帶到香港、推向海外。

●文:香港文匯報記者 孫志 北京報道 圖:香港文匯報北京傳真

中國話劇是舶來品,十九世紀末二十世紀初引入中國。作為中國國家話劇院院長,田沁鑫一直在一線執劇,她是如何看待話劇和藝術家的時代追求?田沁鑫細細拆解,作為「站着說話」的劇種,全世界人民都用這個劇種,來表達本國藝術家對於祖國的看法,用情用力講好本國的故事、本國人民的故事。同時,作為國際文藝項目,作為一個大型劇種,話劇又是世界各國藝術家彼此交流的橋樑,促進人心交流的紐帶,話劇在全世界的藝術節中佔據着50%的比重。

讓西方感受中國文豪風骨

她強調說:「要讓更多的觀眾知道,要讓世界青年觀眾知道,當下中國的年輕觀眾對話劇藝術的滿懷熱忱,看戲踴躍;而藝術家和時代共消長,始終與時代同頻共振。中國戲劇人在這個時代裏面,可以開合比較大地講述中國歷史故事、中國人物故事和現實題材的故事。」

近年,「東坡熱」作為一種文化現象持續被關注。作為中國文學史上的巨匠,不僅為全球漢學與有中國文學專業的高校所熟知,在日本、韓國、越南等亞洲漢字文化圈,也擁有大批研究者與愛好者。田沁鑫分析指,「就像世界觀眾熟知俄國的普希金、德國的歌德,以及莎士比亞的十四行詩一樣,中國的大文豪蘇軾同樣值得被廣泛了解。只有我們自己文化自信了,我們才有足夠的底氣、勇氣與能力,向世界講述這個古老國度偉大文豪的精神世界。這部作品不僅能在漢字文化圈引發深層共鳴,若有機會登陸歐美舞台,更能讓西方觀眾真切感受到中國文豪獨有的氣質、風骨與才情。」

吸引年輕觀眾去理解中國

「或許,其他國家難有我們這樣好的福分,能如此深入地回望自己的歷史——我們的歷史長河中,像《山海經》、《鏡花緣》、《聊齋誌異》等豐富典籍與作品,蘊藏着無盡的素材,各種故事都能進行開掘。依託底蘊深厚的中國文明史,我們的藝術家完全可以展開觸角,釋放更豐富的想像力,『左右逢源』地去開掘素材,『瞻前顧後』地去潛心創作。」

在田沁鑫看來,藝術家的創作只要不局限於自己個人的視角,不困於青年人的片面情緒,就能打動和影響更多的受眾進入戲劇場。如果作品懷揣着「大道之行」的一種氣象,縱覽中華五千年文明,放眼過去、當下和未來,這個開合度與格局就會很大。只有這個古老的民族,可以昂揚起我們的精神,吸引更多的年輕觀眾,在琳琅豐富的戲劇故事中理解中國、讀懂中國。