一條街道的現代與古意 徐沛之×阿三:你好,荷李活道

超過180年歷史的香港中區荷李活道,今年3月獲國際知名文化雜誌《Time Out》評選為年度全球最型格街道第二名。今日的荷李活道,深具香港中西文化合璧的特色,除了眾多古玩店,越來越多的藝廊也聚集於此。正值朗朗盛夏,兩位香港藝術家徐沛之、阿三(陳世樂),帶來各自新作呈現展覽「你好,荷李活道」,向這條歷史悠久的街道問好,回應它融合了現代與古意的美。 ◆文、攝:香港文匯報記者 黃依江

「你好,荷李活道」展覽正在荷李活道Novalis Art Design展出中,今次展覽由新藝潮畫廊和Novalis Art Design聯手呈現。徐沛之、阿三對這條標誌性街道的觀察視角,既探索了香港歷史和街道的文化意義,兩人的作品之間,亦產生了奇妙的碰撞。

古典中透出新鮮感

「談起荷李活道,我會很自然地想起古董。」徐沛之說,荷李活道下的摩羅街俗稱「古董街」,售賣各式古玩、明清家具、玉器、瓷器,和古代中國書畫,包羅萬有:「這樣的本土特色,令我生出無限想像。因此我創作的畫作,靈感來自古畫和古董中常見的題材。」徐沛之的作品,運用傳統書畫的技法與氣韻,摻以現代氣息,他希望為觀眾帶來既古典又新鮮的感覺。他曾供職於拍賣行中國書畫部,創作的習慣是每次要畫些什麼之前,就去古畫中研習技法,造型設色,再融入自己的創作之中。「從古畫中學習,一是可以汲取古畫的風格,令我的創作更加古雅,二是可以學習其中技法,提升我的造型水平。」徐沛之說。

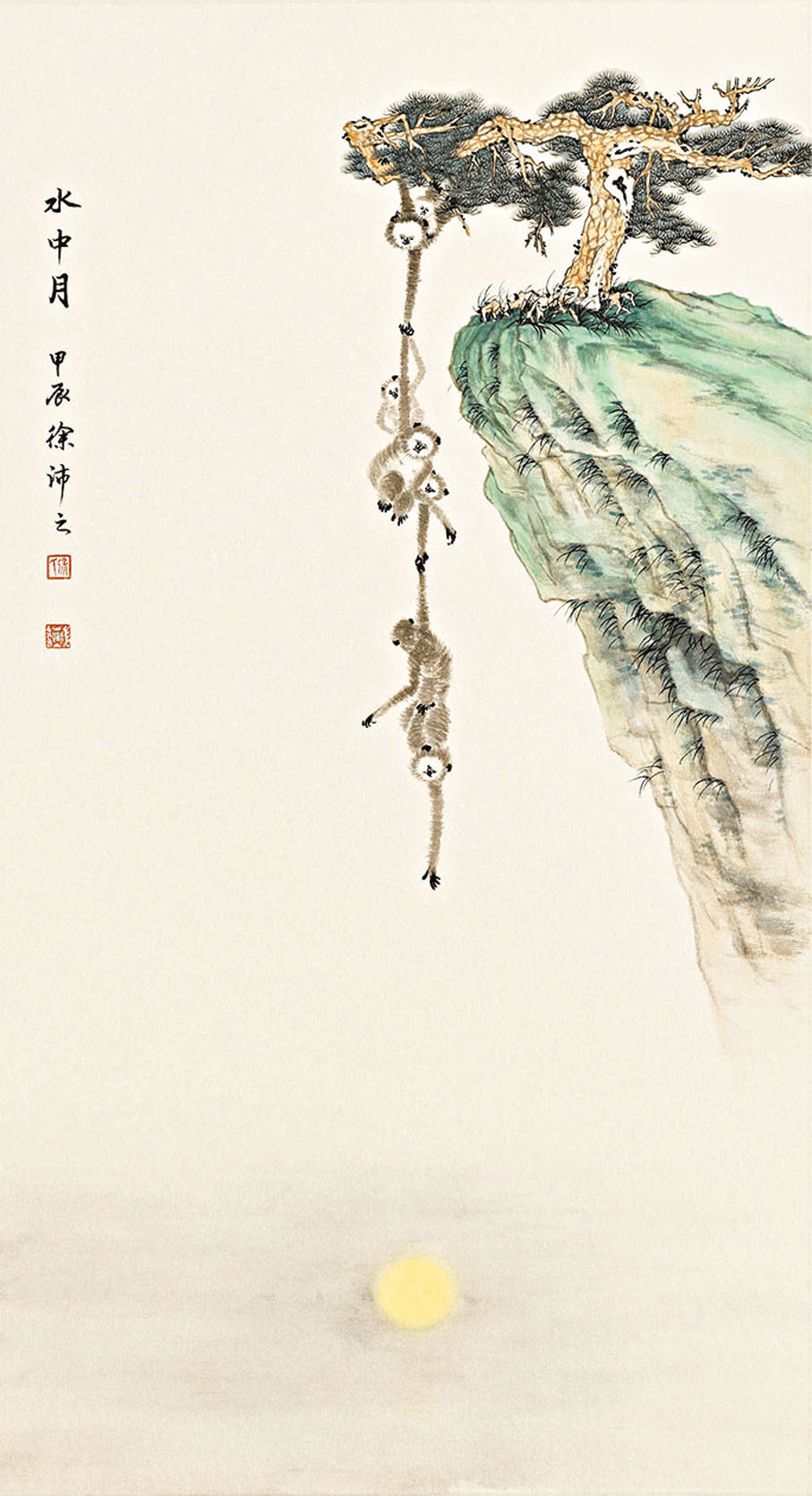

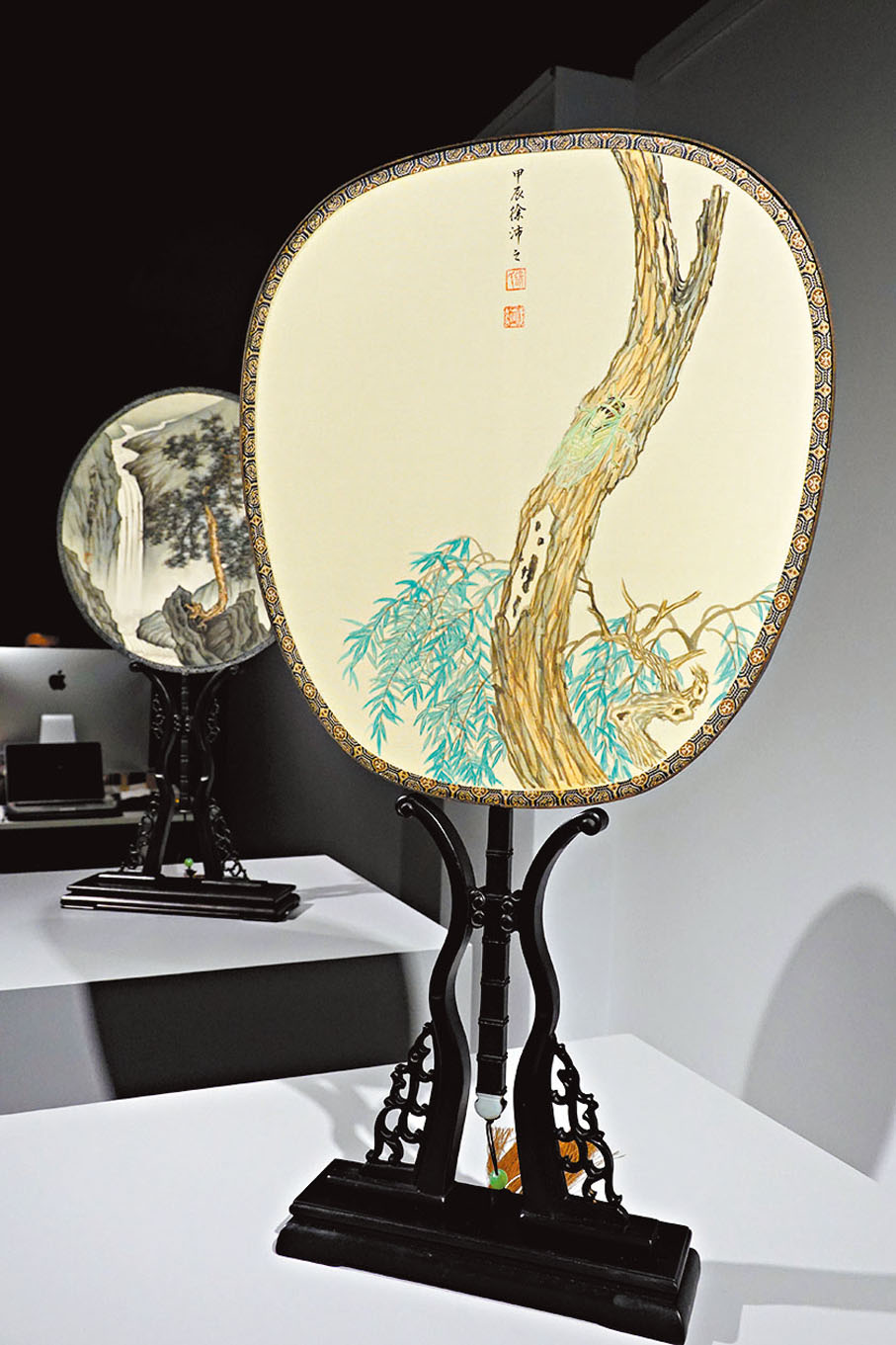

比如今次展覽作品中的《水中月》,他便畫了「一串」而非單獨一隻的獼猴,牠們從樹上吊掛下來,試圖去撈那水中之月。「獼猴的造型,我研究了許多古畫,忽然見到明代一個不為人知的畫家所畫的猴群,感覺成群結隊的頗有意思,於是也嘗試這樣去畫獼猴,呈現出的效果十分可愛。」又如另一扇面作品《知道了》,正面畫一隻青蟬伏在老樹之上,反面題字「知道了」暗合蟬的別稱「知了」,正經又有玩味,令人忍俊不禁。

除了畫作題材內容,徐沛之也很在意所用物料的古意。今次展覽他將屏風裝置等混合媒介運用到作品中,當他筆下的仙鶴、駿馬、薰爐、小獼猴在花布上舞動之時,香港文化的每一刻故事也隨之舞動。

默契綠意亘古通今

兩位藝術家提及,在展覽準備過程中,他們刻意避免交流創作的情況,但最後作品的呈現卻出乎意料地充滿了默契的「對話」。「我知道阿三作品用色都很強烈,如果我像傳統中國水墨以黑白為主,可能與他在色彩上配合得會不太好,所以今次我特別選用青綠山水和淺絳山水中深深淺淺的綠色,來回應他的色彩。」徐沛之說。

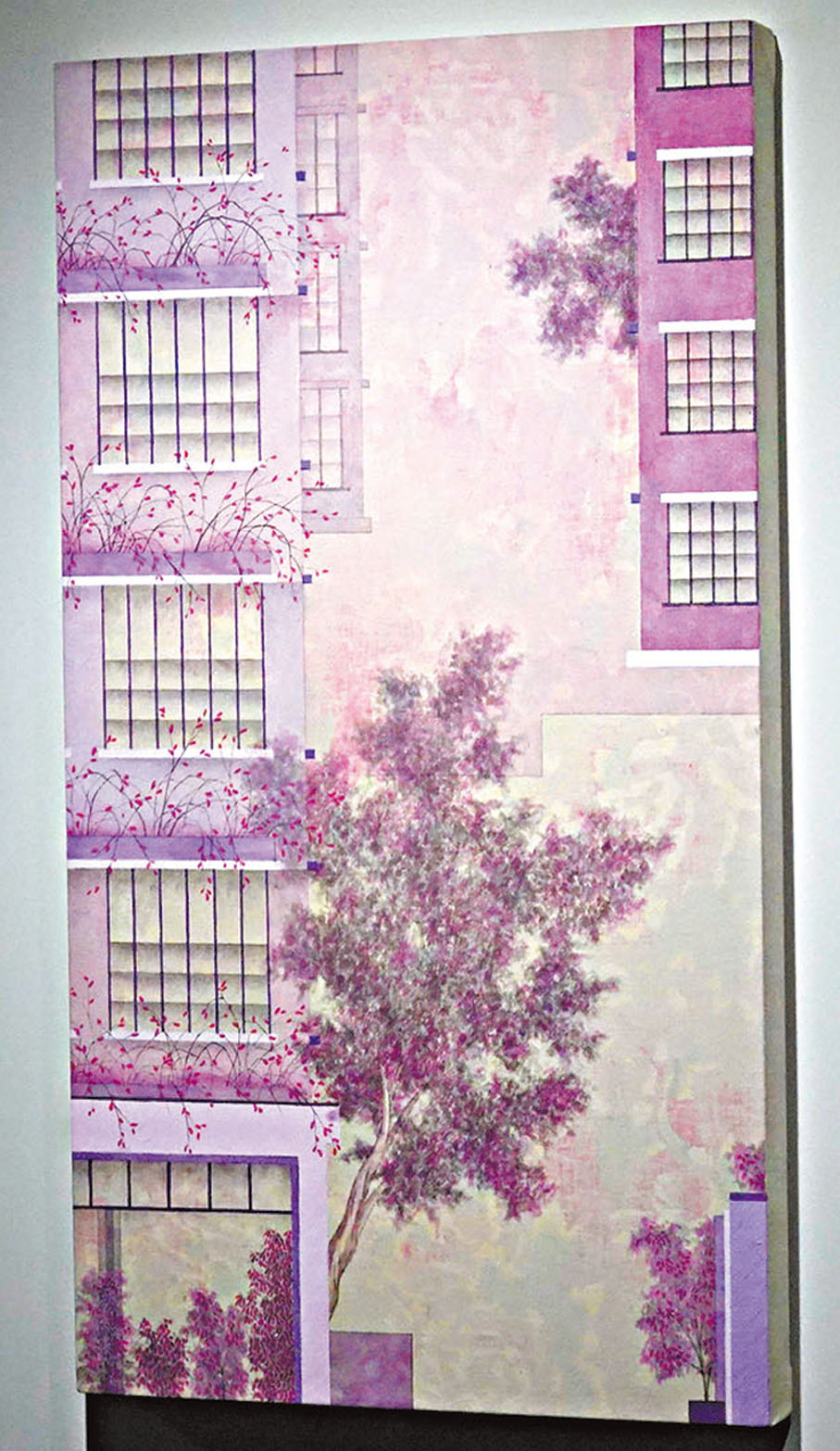

阿三的創作特別之處,是以花布為底,在花布之上蒙上一層薄薄的帆布,再在帆布上以塑膠彩和墨色進行創作。《荷李活道某處》系列,畫面中可以見到建築、樹木,以及花布透出的花影,呈現出現實與夢幻的交織。阿三的作品色彩看似當代,但在技法上卻堅守傳統:「中國畫講究透明感,樹木的部分橫跨不同構圖部分,用不同色彩來形成突破層次的效果,這在中國繪畫中是經常使用的技法。」他坦言荷李活道對他而言很陌生:「創作前,我在這裏走走看看,發現可以橫向看,也可以縱向看,這條街橫向看是比較商業化的,但縱向看,則進入了一個生活的視角,悠閒而寧靜。而中國畫中畫的山水風景,橫向構圖事物會顯得小一些,豎直構圖會顯得更加高大,山有崇山峻嶺的感覺。雖然城市之中是沒有山的,我就用這種方式來畫建築。」

為何要以花布為底色創作?阿三說:「中國畫尋求淡雅,但即使使用花布為底,也不意味着不可以做到清雅。」他說,他會刻意選擇最花的布,在布面上進行創作,來達到畫面的平衡。他近期偏愛以紫色創作,紫色的鮮艷強烈,在中國畫中十分少見,要如何用墨色來尋求平衡和回應,對他而言是一個挑戰,但也是個創作的課題。或許正是這樣的「反其道而為之」,才成就了他對於當代水墨的探索新路向。

展覽:「你好,荷李活道」

展期:即日起至8月31日

地點:中環荷李活道197號地下Novalis Art Design