【科學講堂】氣候變化致物種瀕危 「援助遷移」免絕種

隨着氣候轉變、自然環境變化,不少物種都處於滅絕的邊緣:牠們一貫生活的環境,或是已經受到嚴重破壞,或是將會因氣候變化而逐漸消失。要重新恢復這些自然環境來拯救相關的物種,看來是不太可能了。既然問題是出於物種的生活環境,那麼我們又可否人為地介入,援助這些瀕危的物種遷移到另一個適合牠們生活的新環境?今次就和大家探討一下這種「援助遷移」。

為什麼要幫助動物遷移?

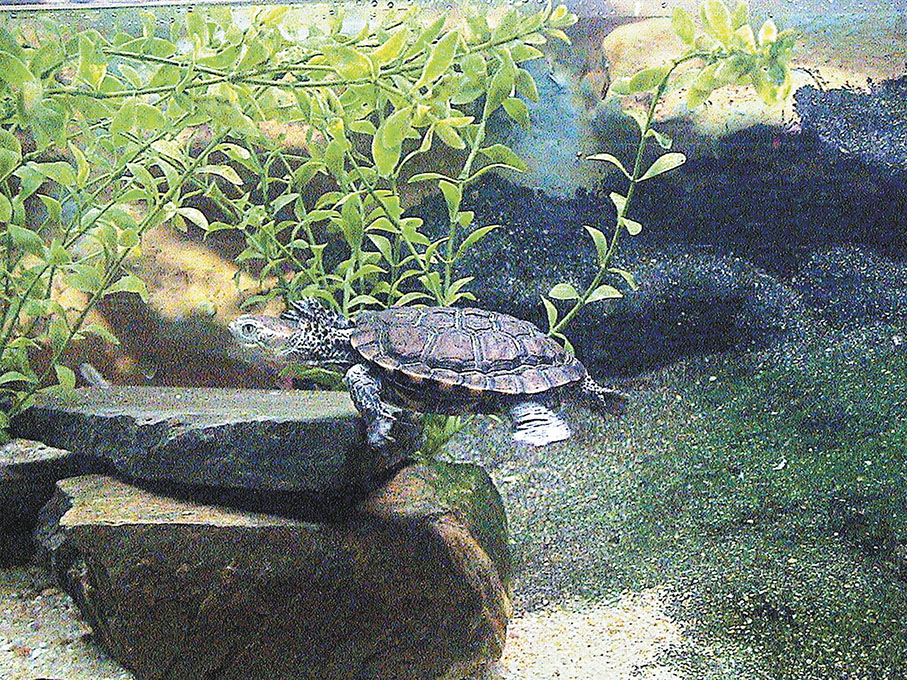

澳洲短頸龜(學名Pseudemydura umbrina)是生活環境受到破壞的一個物種。這種淡水龜比成年人的手掌還要小,生活在澳洲珀斯北部兩個細小的濕地保護區中。雨季的時候,牠們棲息在淺水池中;到了夏天,較高的溫度往往令這些水池乾涸,澳洲短頸龜就會遷到灌木叢下進行夏眠。

不過,隨着氣候暖化、雨量減少,濕地保護區已在慢慢消失。成年的澳洲短頸龜在野外現在只有不超過70隻,若適合牠們生存的環境持續減少,牠們也會隨之而絕種。

保育人員已嘗試直接把水泵進濕地中,但乾涸的情況好像還是無法避免,因而決定嘗試「援助遷移」的方法。

保育人員首先要挑選適合遷移澳洲短頸龜的地方,他們考慮了1萬3千多個野外地點,再根據濕地的環境、短頸龜的生活習性、氣候的改變,推斷20年後會適合短頸龜生活的地方,最後才挑選了澳洲西南部的兩個濕地環境。

到了2016年,保育人員分別把12隻「少年」短頸龜引進到這兩個濕地環境中。每隻短頸龜的殼上都貼上小型的電波發射器,再由附近的電波塔每5秒收集一次訊號,記錄牠們各自的行蹤。及至2018年和2022年,保育人員再將更多的短頸龜引進到新的濕地環境中。

初步的結果顯示,在新環境生活的短頸龜,比在原居地生活的同類較少曬太陽,亦生長得較慢。這可能是因為新的環境下雨較多,更有一條寒冷的溪流流過。短頸龜在較低的溫度下不太活躍,因而減慢了牠們的成長。

澳洲短頸龜的活動相對隱蔽,因此能夠收集到牠們生活的數據十分重要。詳細地監察短頸龜的活動,其實亦有另一層考慮,一直以來保育人員擔心這種「援助遷移」太過人為——把物種帶到牠們平常不會到達的範圍,很容易會擾亂當地的生態系統,在新環境中牠們可能會缺乏天敵,因而會不受控制地繁殖,亦有可能帶來新的疾病,讓其他的物種無法抵抗。詳細地監察短頸龜的行徑,就可以在萬不得以的情況下把牠們尋回帶走,以免繼續影響新環境的生態。

正因如此,保育人員一直把「援助遷移」視為別無他法以後的最後策略。不過,一個研究從2016年到2021年採訪了22個夏威夷的保育人員,發現他們的態度也在慢慢改變。雖然「援助遷移」會為新環境帶來未知的風險,但可能比任由物種滅絕來得好。

至於澳洲短頸龜的案例,保育人員亦有作出評估:牠們生長較慢,只吃細小的水生昆蟲和蝌蚪,估計對環境的影響不會太大。

小結

其他保育人員亦有在嘗試運用「援助遷移」來照顧山袋貂(mountain pygmy possum)和黑腳信天翁。不過就和短頸龜一樣,牠們在新的環境成長需時,我們還需耐心等待,看看這個策略是否奏效。

◆杜子航 教育工作者

早年學習理工科目,一直致力推動科學教育與科普工作,近年開始關注電腦發展對社會的影響。