衞生防護中心:燒味壽司等食物含耐藥細菌風險增

香港文匯報訊(記者 唐文)根據世界衞生組織資料顯示,抗菌素耐藥性為人類面臨的十大全球公共衞生威脅之一,耐藥性病原體會導致現有的抗菌素失效,增加病人死亡風險。即日起至本月24日為「世界抗菌素耐藥性關注周」,衞生署昨日聯同香港醫學會舉行記者會,指近年監測數據顯示,燒味、滷味、刺身、即食蔬菜等食品的耐藥細菌陽性率高,建議長者、小童及免疫力弱者減少食用有關食品。調查又顯示,少於半數受訪者知道抗生素不能醫治傷風感冒,而耐藥性細菌可在人與人之間傳播,以及未煮熟的即食食品較易受耐藥性細菌污染,故呼籲市民適當使用抗生素,共同抗擊抗菌素耐藥性。

籲長者小童等減少食用

衞生防護中心感染控制處顧問醫生(抗菌素耐藥性)馬紹強昨日指出,「抗菌素耐藥性」是指微生物演變成能夠抵抗原本有效藥物的現象,而濫用和過度使用抗菌素,乃是導致產生耐藥性病原體的主要因素,更對全球公共衞生造成嚴重負擔。

他引述醫學文獻表示,2019年全球約有127萬人因抗菌素耐藥死亡,而依此推算,截至2050年時抗菌素耐藥性的致死人數將高達1,000萬,危害將超過癌症,「如果現在不解決抗菌素耐藥性問題,每3秒就會有一人死亡。」

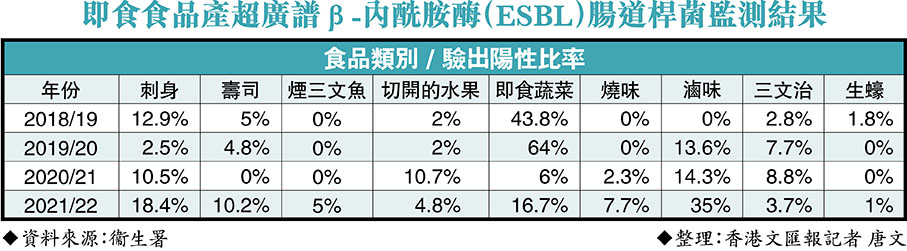

在抗菌素耐藥性的傳播途徑方面,馬紹強指出,除人類直接服用抗生素外,動物食用抗生素和農作物上的抗生素亦會間接導致人類攝取,而欠佳和不潔的設施也可能傳播耐藥細菌。近年的監測數據顯示,香港即食食品中檢測出的抗藥性細菌比率均呈上升趨勢,如2021/2022年度抗藥細菌檢測陽性的前三位食品,分別是滷味、刺身和即食蔬菜(見表)。

「有機會是飼養或培育這些動物、魚類、蔬菜期間,(培育者)使用過抗生素,也可能是處理這些食物的食肆有環境問題,比如處理生、熟食物的砧板、廚具沒有分開。我們建議長者、兒童、孕婦、類固醇或抗癌藥使用者等抵抗力弱人士,減少食用未煮熟的食物,以免受感染。」馬紹強說。

抗生素只對細菌有效勿濫用

他又介紹了多種對公共衞生構成嚴峻威脅的耐藥性細菌,包括產碳青霉烯酶腸道桿菌、耳念珠菌、耐碳青霉烯鮑氏不動桿菌等,個別菌類的感染死亡率高達七成。

針對坊間不少關於抗生素的謬誤,醫學會會長鄭志文表示,抗生素不等於消炎藥或止痛藥,其只針對細菌起效用,但一般的傷風和流感均是由病毒引起,使用抗生素並無效果,手足口病、新冠病毒感染、水痘亦無須使用抗生素。

為加強市民對抗菌素耐藥性的認識,衞生署為今年的「世界抗菌素耐藥性關注周」製作了「謹慎使用抗生素 問清楚醫生最好」為主題的電視宣傳短片,同時透過社交媒體、公共交通工具等不同平台播放,鼓勵公眾採取適當行動應對抗菌素耐藥性的威脅。

衞生署提醒市民,使用抗生素需要遵醫囑,切勿在沒有處方下自行到社區藥房購買,又呼籲市民接種流感及新冠疫苗,預防繼發性細菌感染,從而減少使用抗生素及耐藥性發生。