都市的華麗與蒼涼 關於張愛玲的香港「舊賬」

張愛玲在香港的故事說起來實在算是一筆「舊賬」。她與香港淵源極深,但逗留的時間細數之下都很短暫。張愛玲一生三度來港,香港戰亂時期的生活經歷,是她日後創作的泉源。自1943年開始,她嘗試將香港的風景及眾生相化為寫作素材,不同於其他作者,她使用的這個香港背景是真實的、可考的、宛如目前的。◆文:香港文匯報記者 胡茜 攝:香港文匯報記者 黃金源

按說張愛玲在香港逗留的時日算不上長久,卻是她「天才夢」裏頂重要的一陣。然則,同樣因為時日不久,篇幅總不見得太多,大多研究張愛玲於香港時期或故事或史實的書籍,總是盈掌小冊,許多更是真正的炮火傾城之作,背後的時代光景太多了,落到個人身上彷彿所剩無幾。

上海人眼光看香港

張愛玲是上海人,就連她自己,亦在1943年原刊在某雜誌上,有信手拈來的一篇小文,便題名《到底是上海人》,文字中提到:「我為上海人寫了一本香港傳奇,包括《泥香屑》、《一爐香》、《二爐香》、《苿莉香片》、《心經》、《玻璃瓦》、《封鎖》、《傾城之戀》七篇。寫它的時候,無時無刻不想到上海人,因為我是試着用上海人的觀點來察看香港的。」便像《第一爐香》裏面,她描寫那半山的家,陳設就並有着西式裝潢與中國擺設,因而,張愛玲始終認為,她構建的這個香港,既是一個「上海人的眼光」,亦是西方人往往想像中的地方,既精巧又荒誕,既混亂又合理。

傾城的淺水灣

其實,張愛玲雖應當不曾真正接受過任何採訪一類,並無個別對香港的說法。但在她小說的筆觸中不乏表達自己看待這個城市的眼睛,比如她在《傾城之戀》裏面,雖然並不在情愛裏代入自己,卻用了白流蘇的眼光去看香港——「上了岸,叫了兩部汽車到淺水灣飯店。那車馳出了鬧市,翻山越嶺,走了多時,一路只見黃土崖,紅土崖,土崖缺口處露出森森綠樹,露出藍綠色的海。近了淺水灣,一樣是土崖與叢林,卻漸漸的明媚起來。」

這一條路,如今已不復當時的紅紅綠綠,水泥鋪路,豪宅密集地建起來,彼時的浪漫應當也是減了好幾分。她的那個時代,香港既是舊也是年輕,而她自己也是如此,新鮮得額頭都亮着光,卻又鋪了舊時代的塵埃。這樣的一個地方,幾乎就是將張愛玲捲進去的。以張愛玲的浪漫天性,可以想見當初逗留在香港的她,數次造訪淺水灣,不僅愛海浪沙灘、高山遠景,也愛一路動態的時髦與靜態的繁茂。

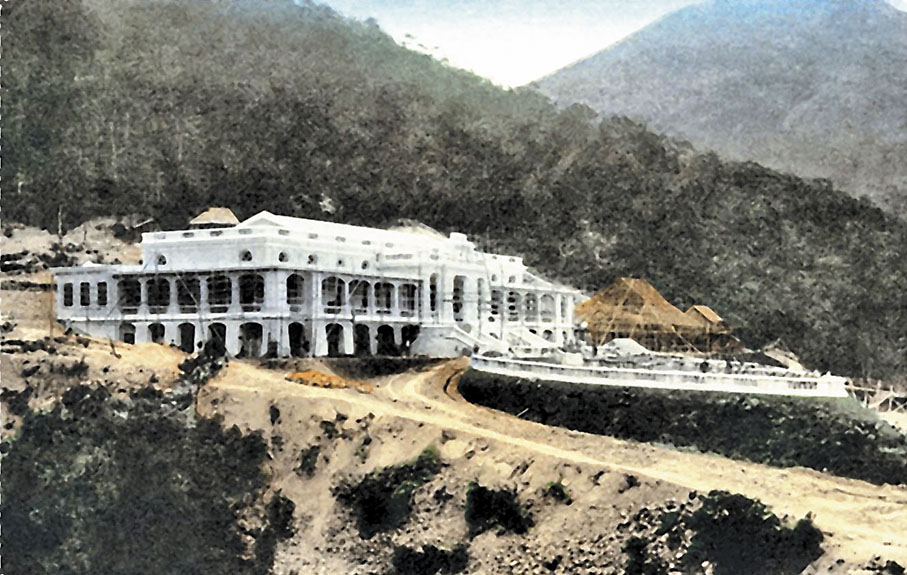

儘管當初文字中的淺水灣酒店已於1982年拆卸,後改建成豪宅影灣園,但目前仍可從酒店保留下來的露台餐廳,感受張愛玲描繪、即使「一個大都市傾覆」也要成全的不朽浪漫。

萬花筒般的港大

香港大學大約算是整個香港裏面,張愛玲留下足跡最多的一處。她求學的啟蒙當然是在上海完成的,但香港給她的是另外一種新的氣候——這種氣候在日後的文章中,形成了一種獨特的、有魅力的、張揚的世界。

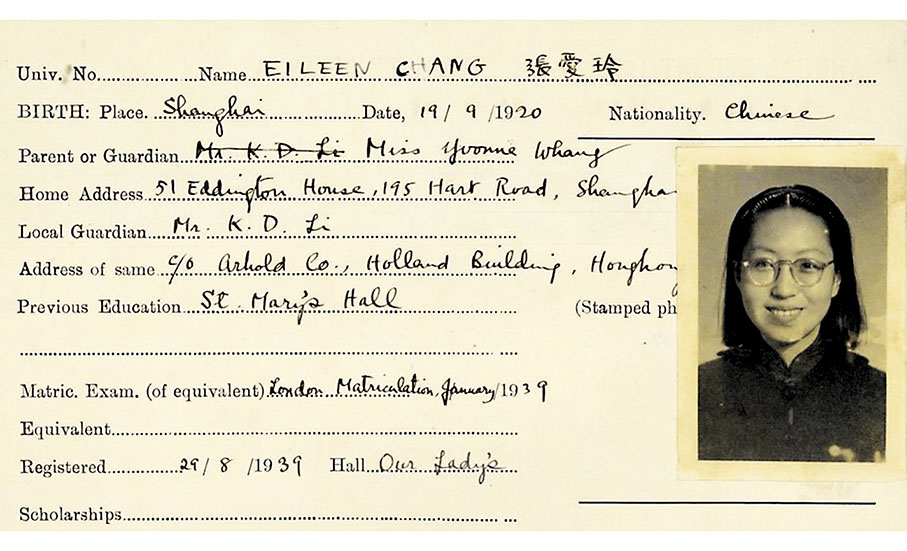

1939年,在上海的張愛玲原本是考取了倫敦大學的獎學金,準備前往英國留學。然而正值第二次世界大戰爆發,便惟有持倫敦大學成績單改入香港大學文學院,修讀英文、歷史、中國文學、翻譯等課程,她的一張學生證目前仍然留存在香港大學檔案館。機緣巧合的那一年,亦為張愛玲打開了一道嶄新的大門,香港大學這個「落腳點」與戰時特徵便是一個豐盈的背景,從萬花筒的千百面中取其精華,讓她的文字豐盈、立體。

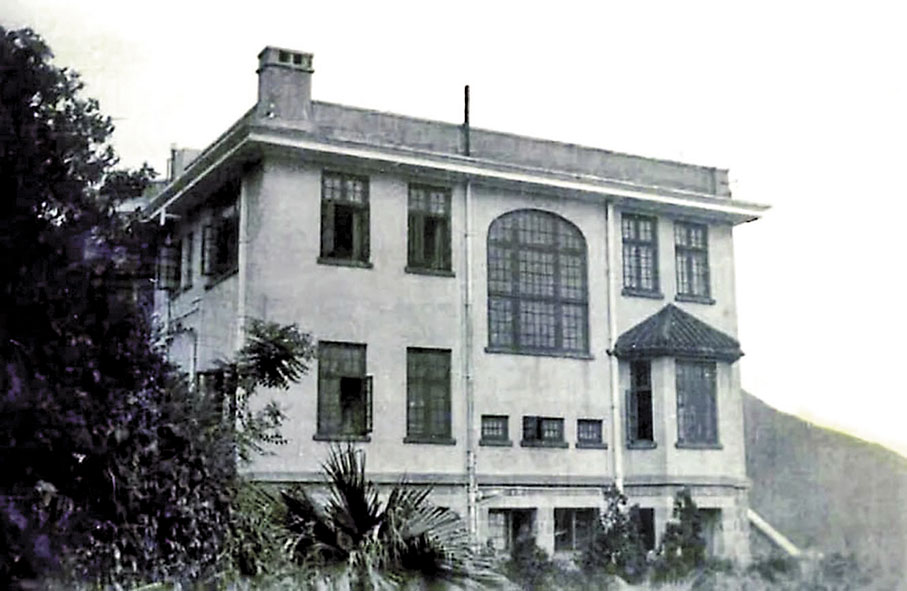

在香港大學求學期間,她住在半山寶珊道8號的聖母堂女生宿舍。她在小說《易經》之中,描寫主角琵琶沿路從校園走到宿舍的情景,大概多少也是那時她沿途的樣子——「穿過大學校園之後,要沿着水泥石階爬上山坡才到達宿舍,宿舍門廊的台階上更可以眺望優美的海景」。不過,這聖母堂已經在上世紀七十年代初便拆除重建,無法再重溫舊時故居。

由香港大學文學院比較文學系教授黃心村撰寫的《緣起香港:張愛玲的異鄉和世界》中,提到最多的便是張愛玲在香港大學裏度過的歲月。對於黃心村的命題來說——「她來了香港了。」她認為地理的轉變對張愛玲的影響是相當大的,「香港成就了她,香港之戰也成就了她,如果沒有經歷這些不同文化的衝撞,就沒有這種經驗感。」黃心村談道:「張愛玲是到了香港才有了一個文本參照系,她小時候讀的古典小說,都不是很系統的。但是到了香港後,她系統地去閱讀了很多20世紀的文學作品,裏面有經典的,也有趣味的。她讀了大量的作品,這個密集的閱讀和吸收,她就有了一個全新的文本參照系,在我看來就是她就進入了世界文學的寫作範疇。」

除了求學順利之外,張愛玲在香港大學亦交到了青春密友炎櫻,她內向孤僻,炎櫻外放活潑,她像一根彩色的畫筆,塗滿了張愛玲在大學期間的社交空白。然而,這段友誼在張愛玲去到美國之後,漸漸淡去。箇中緣由雖有諸多猜測,但真實情感如何,大概只有張愛玲自己才真正清楚。