【古今幼教事】司馬遷逆境奮發 克服身殘撰《史記》

很多父母竭力探求最有效的教育理論,以解決教養孩子時所遇到的問題。1997年,美國的保羅·斯托爾茲(Paul Stoltz)博士綜合其對人類腦部研究結果,出版《逆境智能》(Adversity Quotient)一書,指出腦部能按照不同的逆境作出調控,以致當事人能走出困境,而面對逆境的處理,必須不斷地學習和鍛煉。

顧名思義,AQ(逆境商數)理論最重要的論點是培養孩子逆境求存的精神。理論中,成人(父母、師長)應該適當安排逆境和難題挑戰孩子,暗中扶助孩子去克服難關,幫助孩子掌握掙扎求存之道,從而培養孩子勇氣和毅力,勇於面對逆境,遇挫折不氣餒,培養出頑強奮鬥的精神。弔詭的是,現在所謂「玻璃心」、「豆腐心」的孩子數目不減反增,原因是那些逆境是早安排好的,非人生交叉點式、甚或置之死地式的逆境,孩子明知道這種逆境總是大團圓結局,怎會有人生的成長?

我們看看是次主角司馬遷,便清楚什麼是真逆境。司馬遷生於漢景、武帝年間,父親司馬談是太史令,司馬遷在孩童時期已能閱讀誦習古文《尚書》、《左傳》、《國語》等書,並受學於孔安國、董仲舒等大儒,亦有機會暢遊各地,採集傳聞。其父臨終曾對司馬遷說:「余死,汝必為太史;為太史,無忘吾所欲論著矣。」(我死之後,你必定要做太史;做了太史,不要忘記我想要撰寫的著述啊!)

司馬談去世,三年之後,司馬遷承襲父職,任太史令,同時也繼承父親遺志,準備撰寫一部通史,這個階段的司馬遷非常平順,是典型的人生勝利組。但好景不常,漢武帝翻閱司馬遷紀錄時,認為敘述有意貶損自己,勃然大怒,命人削去了書簡上的字,並把這些書簡扔掉了。加上天漢二年(公元前99年),名將李陵主動請纓出擊匈奴,卻兵敗被俘,漢武帝震怒。身為太史令的司馬遷卻為陵辯解,漢武帝在大怒下把司馬遷投入牢獄,以「誣罔」(欺騙皇帝)的罪名判處死刑。

當時的死刑有兩種取代方式免死,第一種是以錢五十萬免死,另一種以閹割取代。由於沒有足夠的金錢可以贖身,司馬遷只得接受腐刑。他曾說過:「禍莫憯於欲利,悲莫痛於傷心,行莫醜於辱先,而詬莫大於宮刑,刑餘之人無所比數非一世也。」 (禍患沒有比貪利更悲慘的了,悲哀沒有比心靈受創更痛苦的了,行為沒有比污辱祖先更醜惡的了,恥辱沒有比遭受宮刑更重大的了。)自己受刑後身心皆是廢人,心灰意冷,但是自己的心願未圓,亦不想辜負父親的遺願,因此,他在這個人生的大逆境中,咬緊牙關,等待出獄。

身受腐刑 身陷囹圄

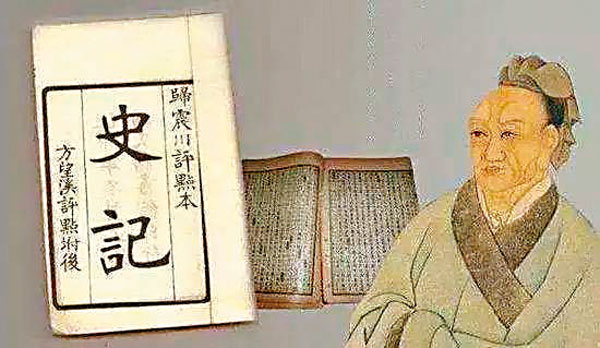

六年後,刑滿出獄,司馬遷仍任中書令,發憤著書,他能體會歷史人物的低潮和曲折,花了十二年的時間完成一生心血所凝結成的巨著:《史記》。司馬遷是貨真價實的逆境鬥士。

我們這一輩父母奉行的是「天生天養」的教育方式,從小在跌跌碰碰中成長,生活即使多困難,都甚少聽聞放棄、輕生、厭世的想法,反之大家為了改善生活、幫補家計,都想盡法子面對困境發力前行。人生遇困總難免,逆境與其人為創造,不如想想古往今來、眾多生命鬥士給我們的啟發,讓我們從中學習面對逆境,展翅飛騰。

◆ 梁可茵老師(學研社成員,從事幼兒教育寫、教、編達二十多年,在書海澀論中尋找方便之門,喜歡發掘兒童行為背後的心路歷程,現為自由撰稿人,並把好奇投向歷史上小屁孩的成長故事。)