港大學合作研發「人工青口」 監測海水放射性物質含量

香港文匯報訊(記者 吳健怡)日本不顧鄰近國家及地區反對,一意孤行地計劃排放福島核電站產生的核污水,對海洋生態和人類健康帶來不可逆轉的隱患。為測量海水核污染物,香港教育大學、城市大學及香港大學合作成功研發「人工青口」,可以準確、快速地監測海水放射性物質含量,且成本遠低於傳統檢測,每枚「人工青口」約值港幣8元。專家強調,放射性物質不會因稀釋而消失,排放核污水禍延全球海洋,該研究團隊正與國家實驗室商討,將「人工青口」投放到台灣海峽,檢測海水中的放射性物質。

日本計劃排放核污水,教育大學科學與環境學系教授胡紹燊表示,核污水對海洋和人體健康帶來的風險不容忽視,有些放射性元素更有極長的半衰期(核污染需時多久才會減少一半),例如鈾、鍶和銫在海水中的半衰期分別長達45億年、30年、29年,「若果核污水處置不當,危害程度並非當地政府所能掌控,影響範圍可能很廣,持續時間也長,以鍶為例,60年後都只是消耗四分之一。」

全球29國家地區應用

放射性物質不會因被稀釋而消失,更會透過海洋生物散播至世界各地,影響範圍超出日本水域。他引用清華大學有關福島核污染的數據指出,福島核污水經過200多天後,會隨着海水流動,影響到南海的水質,經過1,200天後,影響到太平洋的海洋生態。

同時,放射性物質亦會於海洋生物的體內積聚。胡紹燊以2012年美國相關的研究為例,指在加州對開海域捕獲的藍鰭吞拿魚受源自福島核事故的放射性銫污染,證明核污染的影響不單是地域性,更是國際性。除了對全世界海洋生態帶來巨大的破壞,更會對公共衞生帶來毀滅式的影響,放射性物質會令基因變得衰弱並崩解,最終或導致癌症。

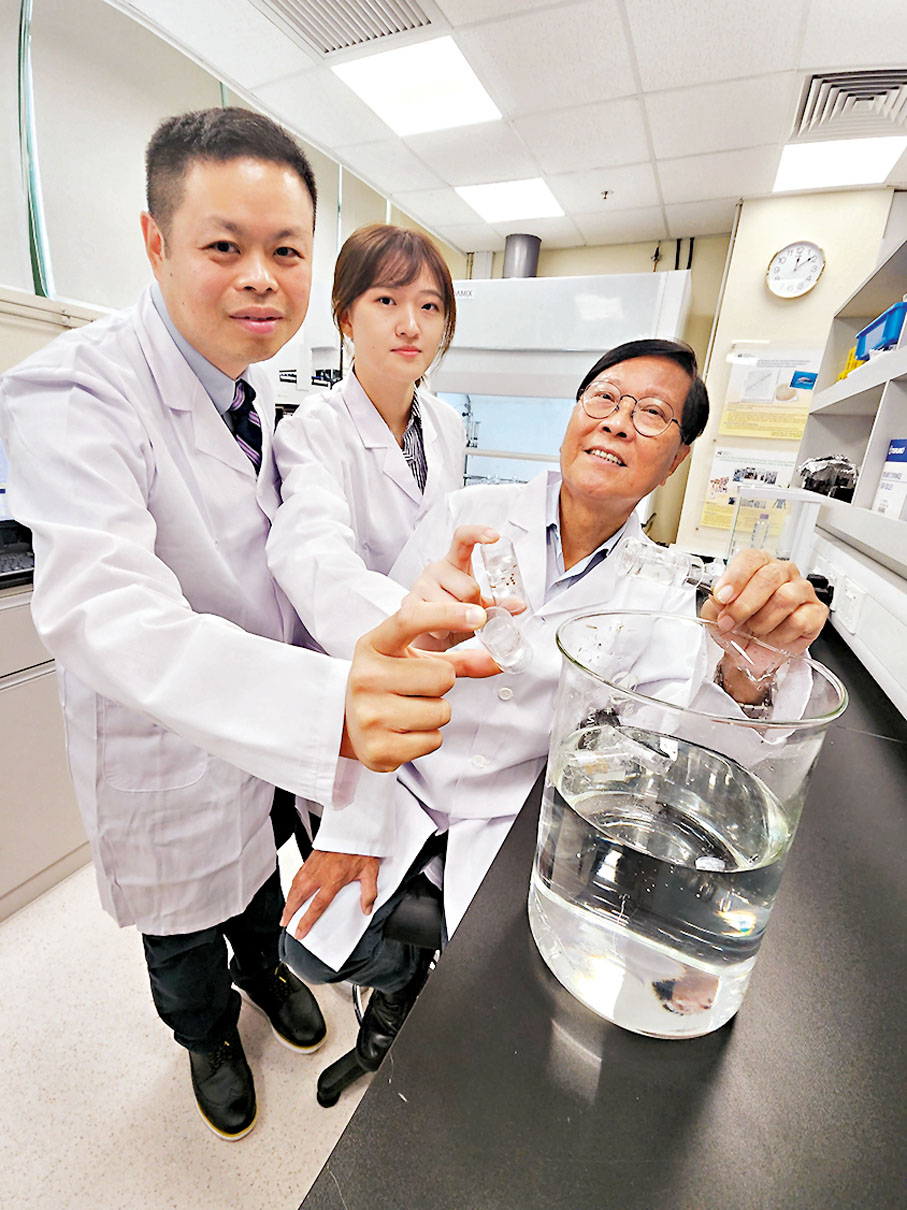

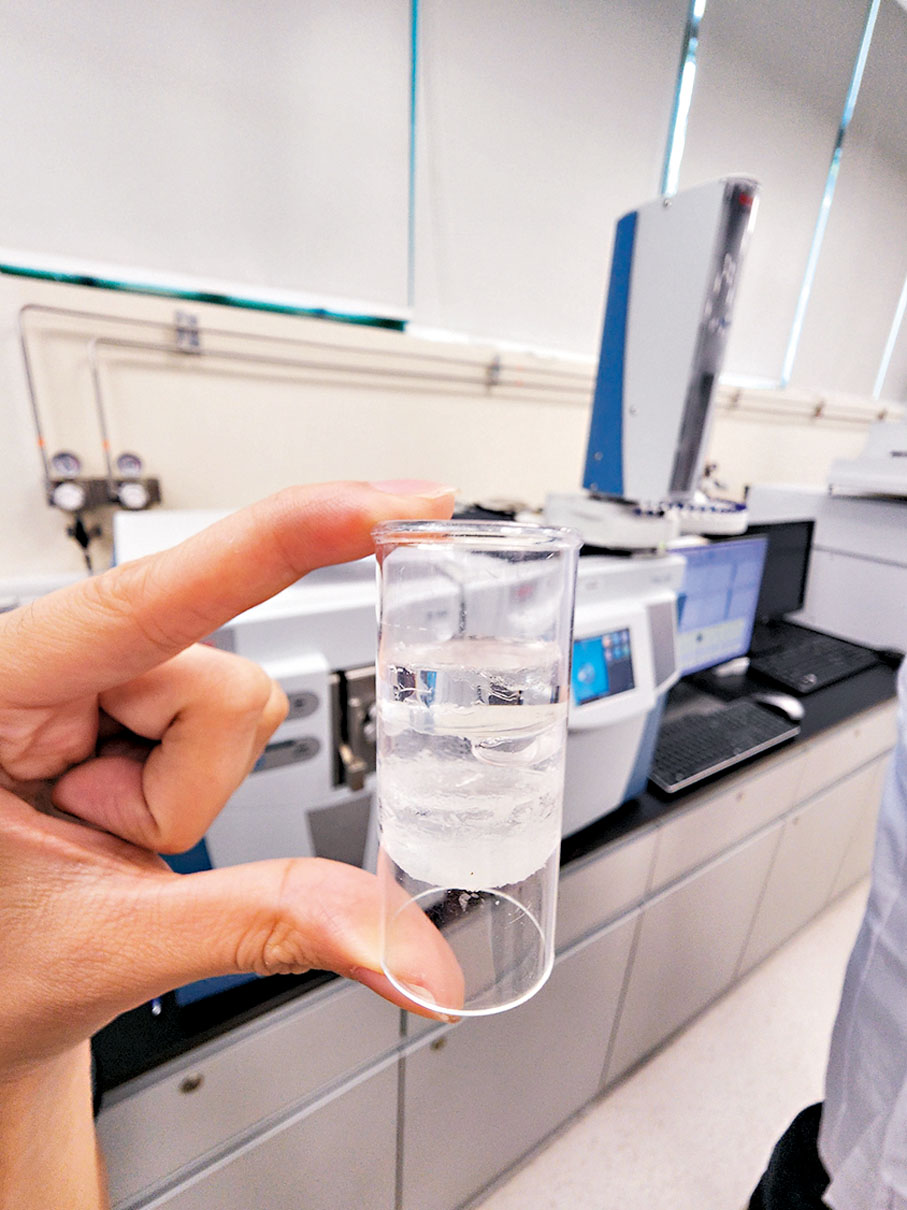

針對種種海洋核污染的問題,香港3間大學共同研究一種透明圓柱狀裝置,其特性與天然青口一樣,對金屬具極強吸聚能力,故名為「人工青口」。研究團隊去年選定三種在核排放中常見的放射性物質(鈾、鍶和銫)進行測試,將「人工青口」放置於含有不同濃度放射性物質的海水中,測試「人工青口」的吸收和釋放量,以量化海洋中放射性物質含量及持續變化,至今已在全球29個國家及地區應用。

每個成本僅8元

城市大學海洋污染國家重點及實驗室博士楊一介紹,只需將「人工青口」綁在膠籃後投入並掩蓋於水中,等待七至八個星期,將「人工青口」轉移至潔淨海水中,其早前吸收的核污染物質就會釋放,以量度含量。胡紹燊表示,傳統檢測動輒要收集數以百升的海水,並須進行繁複取樣及前期處理才能成事,相反,每個「人工青口」的成本僅為一美元(即約港幣8元),省卻前期處理所需的人力和成本,故更適用於長期和大規模的核污水監測。團隊與國家實驗室商討,日後將「人工青口」投放到台灣海峽監測海水的放射性物質。