生活點滴:集郵

文 房

已記不清我是什麼時候開始集郵的了。那時,我只有7歲,是小學二年級學生,媽媽給我和小姐姐買了兩本約是A5紙規格的小集郵簿。而在此之前,我們應該已開始收集郵票了,那時主要是收集信銷票。先把信封上附有郵政戳記的郵票剪下來,浸在溫水或普通清水中,待郵票背後的膠水融化,郵票與貼在後面的紙張分開。仔細檢查郵票表面、郵票齒和背面有沒有破損;若有,那就屬於廢票。然後讓水濕了的完好信銷票自然風乾,再收藏在盒子裏面。

有了新的郵票簿後,我和姐姐便正式開始集郵了。兒時或者在我出生前,父親也集郵,但不熱衷,所收集的郵票也並不多。我們集郵一兩年後,爸爸見我們已經養成集郵愛好,便把他的那一本略大的集郵本送給我們,裏面的郵票並不多,包括中國人民郵政發行的《開國一周年》紀念郵票,但主要的還是一些歐洲郵票。

當時,我和姐姐還認識幾位集郵的小朋友。互相交換郵票,也會比誰的郵票多和漂亮。小夥伴比誰的郵票多,因而各自星期天都會對家長嚷嚷着去看郵票,實際是想讓家長給自己買一些郵票。估計那時的父母既會為自己孩子從萌娃變為有自己愛好的學童而感到高興,也會對他們學會花錢感到不安,總會對他們說可以去看郵票,但只看不買。當然,家長偶爾也是會為自家孩子買一些郵票的。

香港的商務印書館曾長期代理內地集郵公司在港業務,以前,它在皇后大道中有一間門店,媽媽常帶我們去那裏買郵票。幾十年間,那間書店也曾在一些其他門店出售郵票,後來並對業務作了調整。而皇后大道西也曾有本地的一些集郵社,有些店後來又搬到了深水埗的一棟舊大廈。滄海桑田,香港風貌變化大,而我最懷戀的還是到商務中環門店看郵票的時光。

上世紀五十年代到其後的二十多年間,香港出售的內地郵票主要是蓋銷票,即被郵戳蓋銷沒有使用過的新郵票。通過集郵,我知道原來舊人民幣800元等於新人民幣8分錢。那是指1955年3月1日,中國人民銀行開始發行第二套人民幣,新幣與1950年開始使用的舊幣兌換率為1:10,000。而隨着經濟發展和物價上漲,中國和世界其他地方的郵資上浮也能從郵票面額上反映出來。

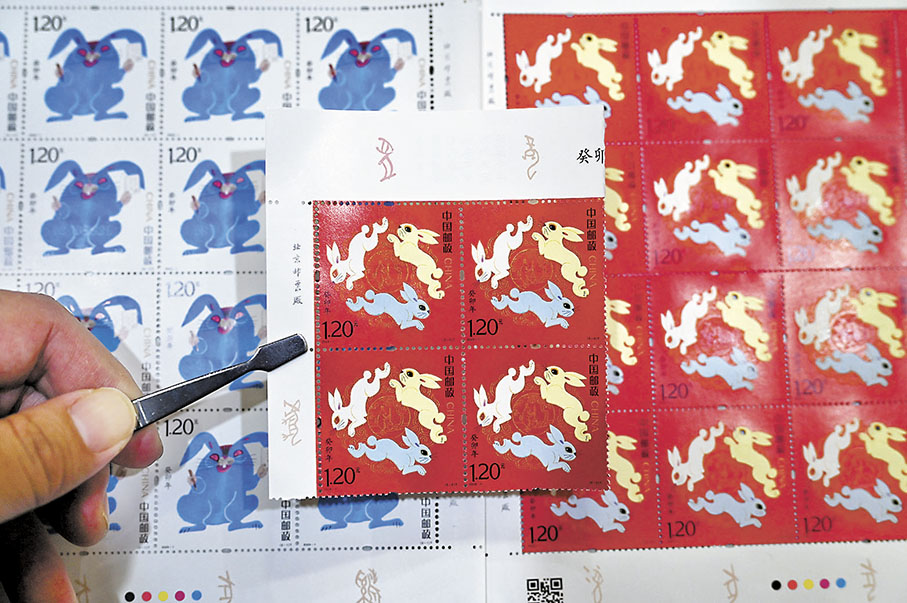

上述的那一套《開國一周年》郵票是精美的,而上世紀五十年代許多內地郵票顏色比較單調,連一些紀念郵票都是單色的。商務印書館也曾出售過前蘇聯或一些東歐國家的郵票,直至中蘇關係惡化為止。而印有蘇聯俄文縮寫CCCP的前蘇聯郵票顏色較鮮艷,被小夥伴們視為珍藏。但不知何故,家長總不願意給自己的孩子買蘇聯郵票。直到上世紀六十年代,內地郵票也變得多彩和艷麗。其後我也沒有中斷收集內地郵票,特別是在自己有零用錢後,還可以買自己想買的郵票。內地那段特殊時期所發行的郵票,我一般都有。

當初與我一道集郵的姐姐和小夥伴們早已不再集郵了,唯獨我卻一直堅持這個業餘愛好。但我通常不會花非正常價錢去買郵票,也曾勸告過一些集郵的小孩不要花太多錢買郵票,關鍵是要持之以恒。作為業餘愛好者,我從來都不會排隊買郵票或讓郵局給首日封蓋郵戳,但會預定或網購。而且我買郵票,通常每次只買一套,不藉郵票圖利。成年後,也未曾與別人交換過郵票。

但不論身在何方,我一直都會留意當地新發行的郵票。英國、新加坡等國每年只發行為數不多的郵票,在當地搜集齊那些年的郵票並不困難。而內地每年新出的郵票也越來越漂亮和越來越多,已沒法全部都買了。

早已經丟掉了小時候用過的那兩本小集郵冊和爸爸給的集郵冊,換成國產的大郵票本,後來又改用德國生產的燈塔牌集郵冊;而現在的燈塔牌郵冊也已經是中國製造的了。

人生經歷過很多事,「八千里路雲和月」。但即使在特殊環境下,我依然保留着多本集郵本,而且數量還越來越多,也始終沒有放棄業餘集郵的愛好。回想起來我也感到吃驚,為什麼自己能在幾十年間,一如既往地集郵?或許因為那是我的「愛好」,是一種動力,它發揮了我的主觀能動性。