釣魚詐騙飆升 扮埋「串流」「易通行」

港首季錄1408宗 年底銀行業試行規管SMS短訊發送

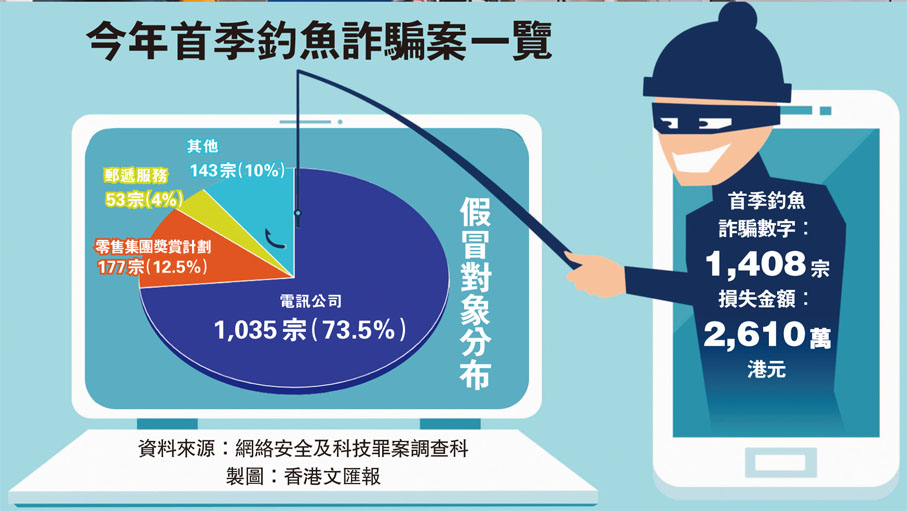

全球每日有多達350億個釣魚訊息充斥網絡世界。香港警方在今年首季錄得1,408宗釣魚短訊詐騙案,佔同期香港整體科技罪案兩成。警方表示,釣魚詐騙不僅有上升趨勢,騙徒盜取的市民個人資料也會衍生其他騙案,故將釣魚詐騙獨立分類計算和研究打擊對策,以更有效反映科技罪案種類愈趨複雜情況。通訊辦已聯同警方、電訊商、金管局、銀行公會及銀行業界成立工作小組,研究設立「SMS短信發送人名稱」登記制度,協助市民識別發送人的真偽,冀本年底於銀行業界試行。◆香港文匯報記者 曾立本

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青表示,以全球70億人口計算,每人平均每日收到5個釣魚訊息,其中大部分已被電訊商及相關部門過濾,只有少量漏網之魚順利送達至市民。

騙徒為引誘市民中招,釣魚訊息內容會隨着時下不同機構推出的服務而改變,如去年初主要冒充郵遞服務、電子商貿平台及電子支付錢包等,但至去年底已轉為冒充電訊商、連鎖零售集團的積分獎賞計劃、金融服務平台,以至最近的「易通行」隧道收費計劃及外地串流影音平台等,因此市民往往會降低警惕性。

上述釣魚短訊的內容包括聲稱收件人賬戶異常、未能成功付款、積分到期要換取禮物等,誘使收件人點擊短訊內近似官方連結以進入假網站留下個人資料,包括登入賬戶及密碼、信用卡資料或一次性驗證碼。騙徒會利用這些資料,在海外網站購買機票、點數卡、虛擬資產或在本地購買電子產品等,有個案顯示騙徒會透過釣魚短訊得到的個人資料,與受害人接觸,進行援交、刷單員求職、網戀投資騙案及盜取虛擬資產等。

「守網」已預防涉43.9億元騙案

陳純青表示,警方今年首季進行全城守網宣傳計劃,透過線上線下不同方式宣傳教育推廣提防釣魚陷阱。今年2月,警方又推出了防騙視伏器手機流動應用程式,「防騙視伏App(Scameter+)」至今已有超過12萬人次下載。

由去年10月至今,防騙視伏器及防騙視伏App已錄得超過72萬次搜尋,當中約12萬次搜尋結果顯示有危險,而3.5萬次搜尋結果則與警方已確認的詐騙案有關,以每宗騙案平均損失12.3萬元計算,相信已經成功對可能造成43.9億港元損失的騙案作出預警。

警方自去年9月起與本地各大電訊商進行協作及情報交流,每日根據市民舉報的釣魚騙案、電訊商提供的情報及網上巡邏所收集的釣魚網址資料,分發予各大電訊商進行封鎖及攔截,已封鎖近3,000個詐騙網站,呼籲市民提高警覺,遇到可疑短訊切勿亂點擊。

銀行界年底試行登記制度

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理梁萃才表示,通訊辦一直與警方保持緊密合作,採取及制定不同措施打擊透過電訊網絡傳送的電話或短訊詐騙,包括由本月1日起「+852」的境外來電,會有文字或語音提示,以提醒市民「來電源自香港境外,慎防詐騙」。同時,在通訊辦協調下,電訊商與警方亦建立聯絡機制,根據警方提供的詐騙紀錄及資料, 將涉嫌詐騙的電話及網站封鎖,以防止市民接觸或登入受騙。

通訊辦又聯同警方、電訊商、金管局、銀行公會及銀行業界成立工作小組,研究設立一個「SMS短信發送人名稱」的登記制度,協助市民識別發送人的真偽,目標本年底於銀行業界試行。