【詩語背後】聊一聊「品」

木 木

閒來無事,刷手機,在朋友圈裏看到徐揚生校長的一則感悟:

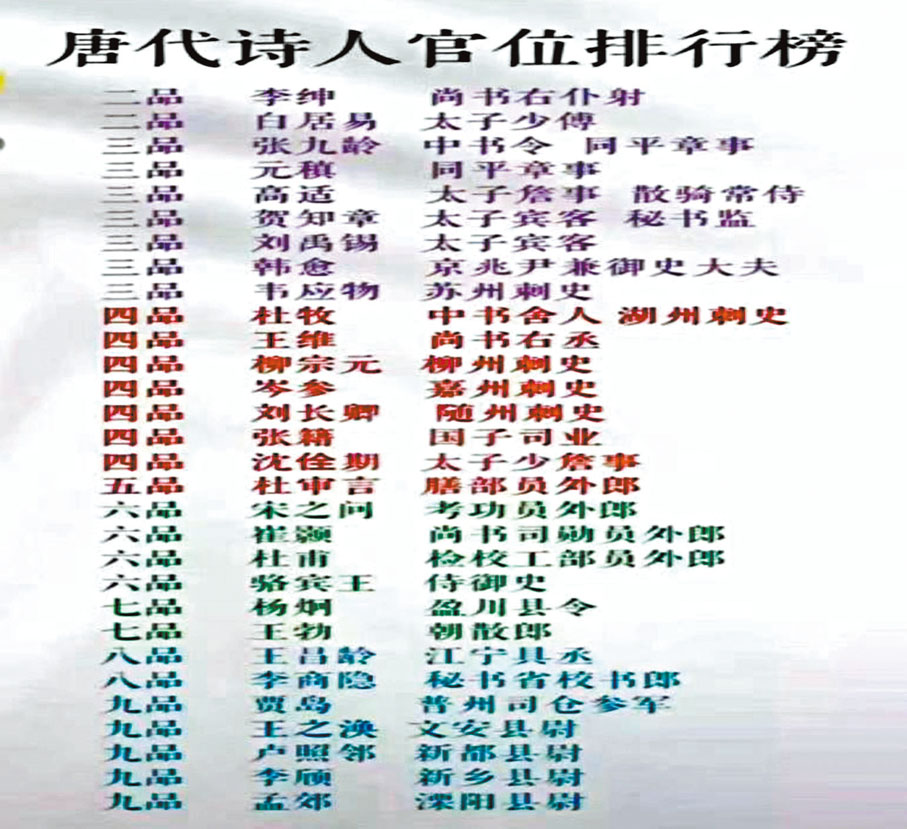

「把時間的尺度拉長,高考,中舉,仕途,可能沒有現時人們所想像的那麼重要。這是唐代詩人的官位表,似乎與他們今天在人們心目中的地位沒什麼關係。我才知道王昌齡是八品的,寫了那麼多邊塞的詩,我本以為少說也得是個四品五品的幹幹。」

配圖是一幅《唐代詩人官位排行榜》,羅列了30位著名詩人,官居二品至九品不等。其中,李紳、白居易是二品,張九齡、元稹、高適、賀知章、劉禹錫、韓愈、韋應物是三品,杜牧、王維、柳宗元、岑參、劉長卿、張籍、沈佺期是四品,杜審言是五品,宋之問、崔顥、杜甫、駱賓王是六品,楊炯、王勃是七品,王昌齡、李商隱是八品,賈島、王之渙、盧照鄰、李頎、孟郊是九品。

這跟「品」一聯繫起來,再去「品」詩人的作品,就有些尷尬了。揚生兄說他原來不知道王昌齡是八品,我更想不到孟郊才九品。「願將黃鶴翅,一借飛雲空」,自從領袖在慶祝香港回歸25周年大會上引用了孟郊這句詩,香江兩岸由治及興,粵港澳大灣區建設如火如荼,如此黃鶴雲空,幾品能及?而在潯陽江冷清寂寞的夜空下,感念於秋風蕭瑟,歌女色衰,唱出「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」的九江司馬,竟然幹過二品大員!還有,劉禹錫官居三品,與張九齡、韓愈等人為伍,也是讓人想不到的。千古傳誦的《陋室銘》,已經把作者的身份定格在一個低層小吏的形象上了。

古人造字,三口為品,表示數量眾多。那這裏的「口」指的是什麼呢?有人認為指人口,以三口表示人多,所以品的本義是很多人。但如果是這樣,「眾」又作何解釋?「品」和「眾」是同時出現的,兩個字均見於商代甲骨文。所以,品字的「口」更有可能指的是物,取象於古代舉辦宴、饗、祭祀時用以裝盛食物、祭物的器皿。三口表多,意為種類繁多。

俗話說,物以類聚,人以群分。自然界的物質分類,大者如動物、植物、礦物等。每一大類又分若干小類,每一小類還有不同品種。由此推之,「品」可泛指萬物。當然,有類即有別,有別即有等,「品」也因此引申為等級。古代官階九正品,九從品,便由此而來。用於日常,則人有品性、品德之高低,物有風格、逼格之異同。進而,知物識人,分門別類,都需詳加辨析,故「品」又有評論、衡量之義。

可見,「品」可以是名詞,也可以是動詞。有意思的是,但凡用到品,不管是用作名詞的動賓詞彙「有品」,還是動詞「品嘗」,往往讓人想到形容詞。有品通常不是指擁有物品,而指有格調;品嘗不是一般地吃,而是精緻地品味。

評論事件,臧否人物,常有品相、品味、品位之說。品相強調外形,品味強調氣質,品位則主要指檔次。有時候,一件事情的對錯彷彿並沒有那麼重要,而「吃相太難看」成了最大的貶稱,被認為是最無品的事。

酒席上,每每有人論及酒量、酒風。其實,更重要的應該是酒品。何為酒品?酒量是天生的,酒風是社會的,酒品則是文化的。當一群人聚在一起拚酒量的時候,無法不讓你想到野蠻;當滿桌子人大講特講酒風的時候,你感受到的是一種強迫;而酒品是不需要講的,更不會去拚,三五知心朋友,一兩瓶好酒,若有若無的話題,可遇不可求的氛圍,足矣。

要知道,酒不只是酒精,就像畫不只是顏料,音樂不只是聲音,文學作品不只是字符。大千世界,酒類多多,無不是以水的形態,演繹火的性格。水火交融,是物質,更是精神。你與哪一瓶酒、在什麼場合相遇,是你和酒共同的緣分。一方水土養一方人,講的是這方水土之上物產氣候與人的稟賦的關係。酒是五穀作物之精華,亦是陰晴風雨之際會,最能養人。品酒需要功底,需要時光的沉澱和閱歷的滋養。對真正的飲者來說,酒沒有最好,只有最喜歡。故品酒者得有酒品,方知其味;正如品人者須有人品,方識其才。

明代高僧蓮池大師認為,人各有好,各隨所好以度日。世間愛好,有偏重物質者,亦有偏重精神者。前者有三:好財,好色,好飲;後者有四:好古玩,好琴棋,好山水,好吟詠。而這七好之上,另有一好,就是讀書。所謂開卷有益,諸好之中,讀書為勝!一個人的愛好或多或少,決定了他的生活品味。人生百年,各種愛好都可以嘗試。可諸般愛好,都會因經濟條件或身體條件而受限,惟讀書可以終老。古人說萬般皆下品,惟有讀書高,應該不是輕視體力勞動,而是強調世間萬事萬物中,讀書最能提升人的品位。腹有詩書氣自華,一個人的品相和品味如何,就看他愛不愛讀書。

凡事皆有品,而事品取決於人品。飲酒者有酒品,治學者有學品,做官者有官品,在在反映了當事人的修養境界。清人陳自崖(紀曉嵐的老師)撰聯「事能知足心常泰,人到無求品自高」廣受推崇,個中真諦,並不是主張不思進取,而是告誡世人要不為浮雲遮望眼,擺脫功名利祿羈絆,有所為有所止,有所捨有所得,方能追求道德和人格的完善。

人在世上走,品有三張口,你說你的道理,他論他的是非,惟天地不語。這時候,再讀卞之琳這幾句詩,別有一番滋味:

你站在橋上看風景

看風景的人在樓上看你

明月裝飾了你的窗子

你裝飾了別人的夢