詩語背後:蓮花山脈從這裏入海(中)

木 木

彭湃的海陸豐農運故事,我在唸中學時就聽過了。但對這些故事及其時代背景的深入理解,卻是去年到廣東省委黨校進修期間。據黨校老師講,廣東省革命遺址眾多,從各市分布情況看,汕尾為最,梅州次之。兩市各有省級革命遺址500多處,以大革命時期和土地革命時期的遺址為主。蓮花山脈貫通兩市,歷史遺址散布其間,尋古探幽,遊目騁懷,分明感受到當年的崢嶸歲月和革命星火燎原之勢。

讓我們穿越時光隧道,回到上世紀初葉的板蕩神州,烽煙滾滾的1927年。隨着北伐戰爭順利推進,工農運動掀起新高潮,以蔣介石為代表的國民黨右翼勢力,加緊勾結帝國主義和大資產階級,背叛革命,屠殺共產黨人和其他左翼人士。面對蔣介石的屠刀,共產黨人聯合國民黨左派,毅然發動南昌起義。隨後,起義軍揮師南下,重回革命基礎較好的廣東,準備先得海陸豐地區,建立工農政權,後取廣州,再舉北伐,奪取全國政權。

作出這一戰略決策,主要是因為當時政治形勢和力量對比不利於新生的工農革命武裝在長江沿岸大城市發展,同時基於兩點現實考慮:一是「地利」,打通華南出海口爭取蘇聯援助;二是「人和」,依託海陸豐良好的革命基礎。

珠江入海口東部,海岸線逶迤延展,依次有大鵬灣、大亞灣、紅海灣、碣石灣等天然優良海灣。這一帶是古代海上絲綢之路的重要節點,也是孫中山《建國方略》提出建設南方大港的理想選址。後來廣州港、香港港、深圳港先後崛起,無不凸顯了這些海灣的戰略價值。而今紅海灣小漠國際物流港方興未艾,與前海港、鹽田港構成深圳港西、中、東三翼,組合聯動,全面對接香港港,一個超大規模的南方大港系統呼之欲出。

四大海灣中,大鵬灣、大亞灣位於蓮花山脈以西,周邊國民黨統治力量強大,紅海灣、碣石灣所在的海陸豐地區相對閉塞,軍閥勢力比較薄弱。如果佔領了這一帶,呱呱墜地的工農紅軍就可以避開陸上重重封鎖,直接從海上或者借道香港,獲取蘇聯等國際進步力量的支援。事實上,後來震驚中外的文化名人大營救、民主人士北上建國、抗美援朝戰略物資轉運,主要也是按照這個思路走的。

大革命時期,在以廣州為中心的南方風起雲湧的革命形勢下,海陸豐地區爆發了聲勢浩大的農民革命運動。早在1922年,地主家庭出身的彭湃,就與5位農民一起組成全國第一個農民協會——六人農會。1923年成立海豐縣總農會,1925年組建農民赤衛隊。在中國共產黨早期農民運動領導人中,彭湃與毛澤東齊名。1924年至1926年,國共兩黨合作在廣州開辦農民運動講習所,彭湃和毛澤東先後擔任農講所主任。他撰寫的《海陸豐農民運動》一書,成為當時從事農民運動的必讀書。

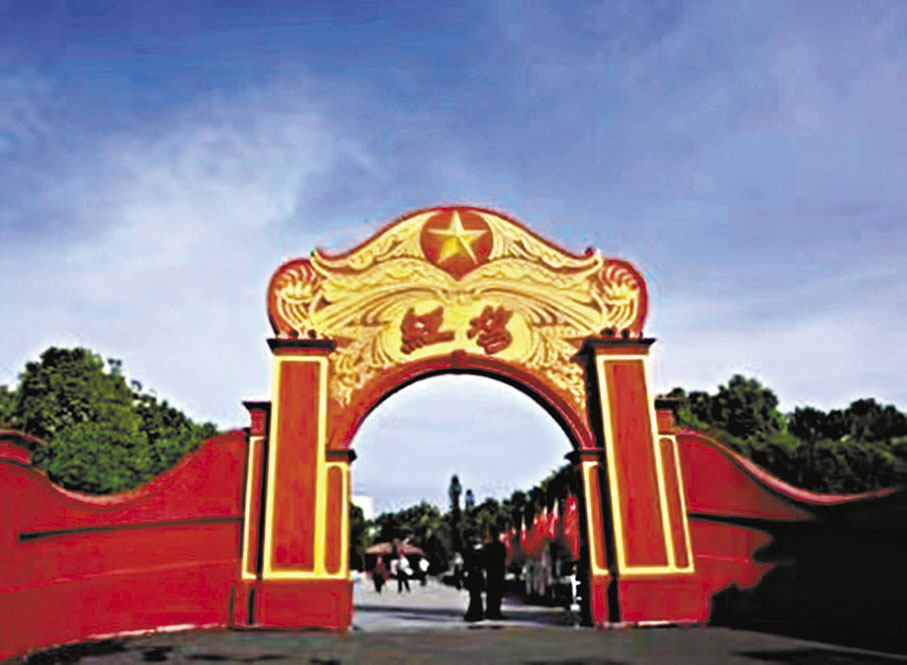

在海豐縣城廣場上,有一座建於明代的海豐學宮,習稱「孔廟」。學宮布局為五進院落,坐北朝南,現在保存下來的建築有欞星門、泮池、大成門、大成殿和東西廡等。1927年10月,海豐人民在中國共產黨領導下武裝奪取政權,11月在這裏召開海豐工農兵代表大會,宣布成立海豐蘇維埃政府。這是中國最早成立的縣級蘇維埃政權,開創了土地革命先河,為建立工農紅色政權和開闢農村包圍城市、武裝奪取政權道路提供了有益的啟示和借鑒。1927年12月1日,在學宮廣場舉行了5萬多人的大集會,慶祝海豐蘇維埃政府成立。當天,廣場周邊街道牆壁都被刷成紅色,「孔廟」從此改稱「紅宮」,廣場則被稱作「紅場」。

1928年1月,董朗、顏昌熙等率領的南昌起義餘部,與葉鏞、袁裕、徐向前等率領的廣州起義餘部(紅四師)在紅場會師,並與海豐工農革命軍一起建立了土地革命時期廣東省惟一的革命根據地。在後來的鬥爭歲月中,周恩來、葉挺、賀龍、劉伯承、聶榮臻等一大批革命先輩,都曾在海陸豐革命根據地留下足跡。抗日戰爭時期,這裏也是中國共產黨領導華南敵後戰場的重要活動區域。

遺憾的是,南昌起義主力部隊南下途中遭到湘贛粵軍閥重兵圍剿,寡不敵眾,被迫解散。擔任阻擊掩護的朱德所部,在梅州三河壩戰役中亦遭受重創,殘部不及千人,輾轉韶關,到井岡山與毛澤東率領的秋收起義部隊會師,再燃革命之火。以海陸豐為基地,重新北伐奪取全國政權的戰略決策,不幸夭折。

歷史與現實在哪一點交匯,必然與偶然以什麼方式出場,你永遠無法預計。當我站在紅場入口處,看着門額上彭湃手書的「紅場」兩個浮塑大字,不禁浮想聯翩:如果歷史有假設,彭湃會不會就是嶺南的劉志丹,海豐會不會取代延安成為中國革命的聖地呢!