高山仰止 回望東坡 274件珍貴文物濃縮蘇軾多面人生

蘇軾,世人常稱蘇東坡,他是誰?在白話傳記《蘇東坡傳》中,文學大師林語堂為他貼上了19個「標籤」,至今已經廣為人知;在《蘇東坡新傳》中,李一冰以「不寫一句沒有根據的話」的嚴謹和飽含情感的筆觸,記錄了他的堅強意志和生命韌性;祝勇則以《在故宮尋找蘇東坡》一書,由詩詞書畫及人,將人物際遇與時代洪流相融合……

事實上,一生跌宕起伏卻從未放棄生命歡歌的蘇東坡,很難被某一個「標籤」所定義。當觀眾走進正在四川博物院展出的「高山仰止 回望東坡——蘇軾主題展」時,透過來自國內39家博物館的274件珍貴文物,隔着千載的歷史回望東坡,或許可以些微感受到這位中國歷史上「人間不可無一難能有二」之人的多面人生。

◆香港文匯報記者 向芸 圖:主辦方供圖

作為從四川眉山岷江岸走出的曠世奇才,蘇軾無疑是北宋中期文壇領袖:詩與黃庭堅並稱「蘇黃」,在豪放詞界與辛棄疾並稱「蘇辛」,散文與父親、弟弟及歐陽修等並稱「唐宋八大家」,書法與黃庭堅、米芾、蔡襄合稱「宋四家」。在顛沛流離的一生裏,蘇軾留下了2,700多首詩、300多首詞、4,800多篇散文和一批書畫作品,時至今日依然在影響着世人。你可以從其詩詞散文感悟深邃精微的人生思考和中國文化的普世價值,也可以從其書畫作品和日常書信手札中感受磅礴氣勢與生活「煙火氣」,甚至可以在品嘗東坡肉、東坡豆腐、東坡羹時,遙想「舌尖上的大宋」。

蘇軾書畫真跡亮相展覽

四川博物院副院長、總策展人謝丹表示,是次主題展包含「蘇軾主題文物特展」和「當代書畫名家作品展」兩個篇章。前者展出了來自故宮博物院、中國美術館、眉山三蘇祠博物館、四川博物院等博物館珍藏的蘇軾主題相關文物,其中一級文物達39件。有宋代各大名窯瓷器、金銀器、書畫、陶俑、絲織品、石刻、古籍等,並配以圖文版面、情境設計、多媒體投影等輔助展示手段,生動呈現了蘇軾意氣風發志四方、面對挫折一蓑煙雨任平生的豁達人生,與其成長、生活環境相符合的時代風貌、地域特徵,以及北宋時期文人士大夫的風雅生活。

蘇軾的詩詞散文大眾一直吟唱至今,但傳世可靠的真跡卻並不多見。是次展覽中,《瀟湘竹石圖》《洞庭春色賦·中山松醪賦捲》和《陽羨帖》三件真跡,讓觀眾得以大飽眼福,直觀感受到蘇軾自成風格的書畫造詣。

《瀟湘竹石圖》是他被貶黃州時贈送友人孫覺的畫作,也是為數不多的被權威專家學者認可的蘇軾真跡畫作之一。蘇軾對竹情有獨鍾,曾言「可使食無肉,不可居無竹」,相較於常人一節節地畫竹竿,他畫竹先成竹於胸中,「從地一直起至頂」。《瀟湘竹石圖》中,近水與雲水、蹲石與遠山、筱竹與煙樹形成強烈對比,極富層次感的畫面讓人在窄窄畫幅內如閱千里江山。

值得一提的是,在千年流轉中,這幅卷軸上留下了26位收藏家的題款和題跋。近十米的題跋,橫跨元代到明代,共計3,000多字,詳細記錄了這幅畫的傳承過程,也成為藝術史上的奇觀。《瀟湘竹石圖》最後一位私人收藏家是中國歷史學家鄧拓,他變賣24幅自己珍藏的古畫後購得此畫,後無償捐贈給中國美術館,成為該館的鎮館之寶。

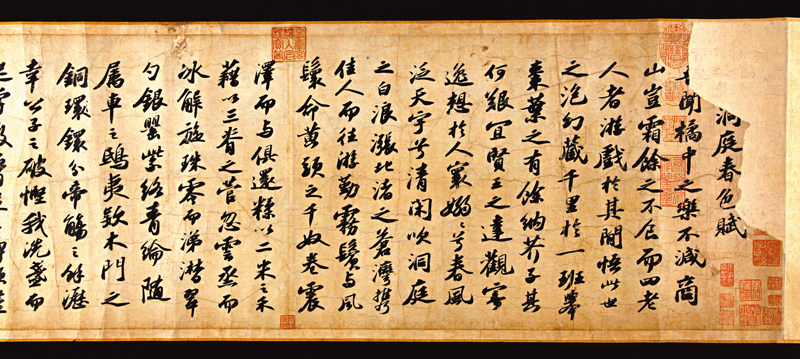

《洞庭春色賦·中山松醪賦》則是蘇軾晚年的作品,書於紹聖元年(1094年)貶往嶺南途中。作為蘇軾傳世書法作品中字數最多的一件,它整卷長3米,二賦及後記共684字,展現出更為老健的行書筆墨。該卷是清代宮廷珍藏,上面還有乾隆的3個題跋,溥儀出逃時將其帶出,失竊後流落民間,最終輾轉被吉林省博物院收入。

其中,洞庭春色和中山松醪都是酒的名字,前者是友人所贈的黃柑酒,而後者則是蘇軾用松節釀成的酒。此二賦豪放暢達,想像豐富,以酒作典婉轉含蓄地抒發心中的鬱結和情懷。

多件展品還原北宋生活面貌

除了蘇軾的書畫真跡外,展覽中還可以看到李公麟、宋徽宗、仇英、張大千等中國書畫名家的經典作品。明代畫家李宗謨所繪的《東坡先生懿跡圖》,以白描手法表現了蘇軾生平的十三段故事,如跟母親程氏學史書、「烏台詩案」、與友人遊赤壁等。這些蘇軾一生中的重要人生軌跡,成為觀眾認識他的一個切口。

而明代畫家朱之蕃的《臨李公麟畫蘇軾像軸》,被認為最大程度上還原了蘇軾的真實形象。蘇軾晚年被貶海南時,曾在訪友途中遇雨,便向農人借斗笠和木屐穿上,農人爭相笑看,而他坦然處之。此畫所據粉本傳為蘇軾友人李公麟之作,此類笠屐像也成為後世描繪蘇軾形象的一種經典範式。

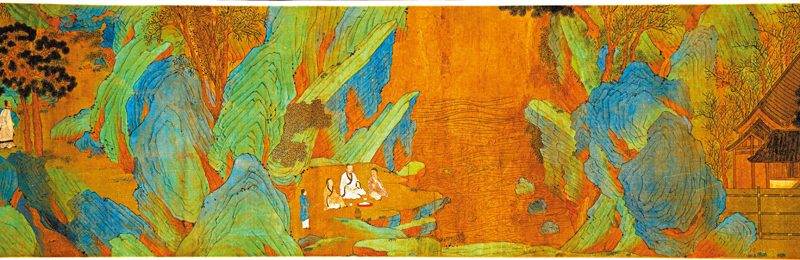

赤壁夜遊及前後赤壁賦牙插牌、青花後赤壁賦筆筒、東坡夜遊圖扇面等珍貴文物,都呈現了蘇軾在黃州期間的生活面貌。其中,明代畫家仇英所繪的《後赤壁賦圖》依賦作畫,以青綠山水風格,還原蘇軾在初冬時節夜遊赤壁的多個場景。這幅作品透過畫中人的動作、神態,表現了蘇軾重遊舊地的歡快,以及借景寫情、寄人生如夢之感慨。

蘇軾的一生,既有困境中的逆行,也有順境裏的清歡,歐陽修、司馬光、王安石、黃庭堅、李公麟等與他亦師亦友、切磋琢磨。元祐年間,蘇軾和他的朋友們,造就出可與晉代王羲之「蘭亭會」媲美的「西園雅集」。眉山三蘇祠博物館藏《西園雅集圖》,由明末清初畫家王式所繪,後有德成於清乾隆二十三年(1758年)所書米芾《西園雅集圖記》,書畫合璧,具有很高的歷史價值和藝術價值;一同展出的《西園雅集圖》四條屏,則是張大千創作高峰期的摹寫作品,此前少有公開亮相。