【詩語背後】屯門·新安·盆菜(下)

木 木

講了這麼多戰火硝煙,興衰往復,滄桑之變,該講講盆菜了。盆菜是深港一帶最富地方特色的節慶食品。盆菜上桌,或一家老小,或親戚鄰里,或有朋自遠方來,圍席而坐,其樂融融。

我接觸盆菜,始於參加香港社團活動。剛到港工作時,所在部門是社團聯絡部。香港社團不但數量眾多,而且類型多樣,從工商團體、專業協會到黑社會組織,五花八門,不一而足。尤以各種鄉親社團和地區社團,開展活動喜歡舉辦盆菜宴。本以為盆菜只是一道家常菜,後來才得知它大有來頭,與屯門風雲息息相關。

相傳,南宋末年文天祥率部勤王,轉戰於大亞灣、大鵬灣、伶仃洋一帶。一日,被元兵追殺,從今天的深圳灣上岸。當時還沒有深圳灣其名,泛稱屯門海灣,北有蛇口,南有爛角咀。爛角咀如尖錐深入大海,旁有漁村名龍鼓灘,又稱惶恐灘。當年因文天祥一句「惶恐灘頭說惶恐」名垂青史,如今則作為一代傳奇「新界王」劉皇發的出生地而遠近聞名。劉皇發多年擔任新界鄉議局主席,還做了立法會、行政會議雙料議員,但至死沒有辭去自己的第一個公職——龍鼓灘村代表。他說,不管做多大的官,為多大的人,根還在龍鼓灘。

想來已是近20年前的事了,我所在部門走訪新界鄉議局,隨劉皇發去過龍鼓灘。看着村裏斑駁的老屋、灘頭翻捲的白浪和青山(古稱杯渡山、聖山)上裸裎的纍纍頑石,聽着劉皇發議員用並不熟練的普通話波瀾不驚地述說自己的成長故事,想着他在立法會裏對新界原住民權益近乎偏執的維護,在鄉紳幫派勢力爭權奪利中無所不用其極的傳說,以及在媒體面前那副人畜無害、游刃有餘的神態,一幅悠遠蒼涼的歷史畫卷和多姿多彩的嶺南風情畫在我眼前徐徐展開,迄今記憶猶新。

此是後話,暫不贅述。回到文天祥率部從屯門海灣登陸,其時天色已晚,官兵又累又餓。附近鄉民得知皇師抵境,家家戶戶聞風而動,魚蝦肉蔬傾其所有,碗碟不夠就以盆盛之。一眾官兵吃了盆菜,繼續與元兵展開殊死搏鬥。後來文天祥被俘,拒不投降,從容赴義,高風亮節令世人景仰,更令招待過忠臣義士的屯門鄉民感泣。為了紀念這位民族英雄,鄉民每逢重要日子都要上盆菜,是以盆盛菜逐漸成為當地習俗,吃盆菜便流行開來。

盆菜的顯著特點是就地取材,葷素搭配,醃鮮共燉,分層碼放:上層一般用雞鴨、魚丸、大蝦、豬肉兼以綠色菜花,均勻碼放成圓丘形;下層鋪以蘿蔔、竹蓀、豬皮等易吸納油汁的材料;中層則任意選擇,豐儉由人,常見有生蠔、鮑魚、鱔魚、冬菇、枝竹等。盆菜的烹飪工藝看似粗放,實則講究,食材分別經煎、炸、燒、煮、燜、滷後裝盆,開席時再以微火慢煨,輕煙裊裊,香氣四溢。食者各取所需,氣氛溫馨而熱烈。

經過數百年演變,盆菜早已不再是普普通通的一道菜,而被賦予了越來越多的文化內涵。香港中聯辦原副主任楊健先生曾寫過《盆菜的品格》一文,概括出盆菜的三大文化品格,令人印象深刻。

一是壯人氣節。盆菜起源於對文天祥高尚氣節的緬懷,其傳續則與香港新界鄉民紀念抗英先烈有關。1899年4月,新界鄉民發起反抗英國佔領的「六日戰爭」,傷亡慘重,500多人壯烈犧牲。此後,參戰各村的村代表每年秋分日都會齊集古廟拜祭保鄉衛族的烈士,並在廟前以盆菜招待村裏60歲以上的男丁。吃盆菜成為追思先烈、激勵後生的重要載體。

二是增進團結。盆菜用圓盆裝盛,象徵團團圓圓、同心同德;分層疊放,寓意上下和睦、融為一體。大家圍坐一起,不分彼此長幼,不論貴賤尊卑,一桌人同吃一盆菜,邊吃邊聊,吃去恩恩怨怨,聊出和諧氣氛。話題天南地北,撫今追昔,收放自如。吃盆菜成為傳承本土文化、改善鄰里關係、增進村民團結的重要方式。

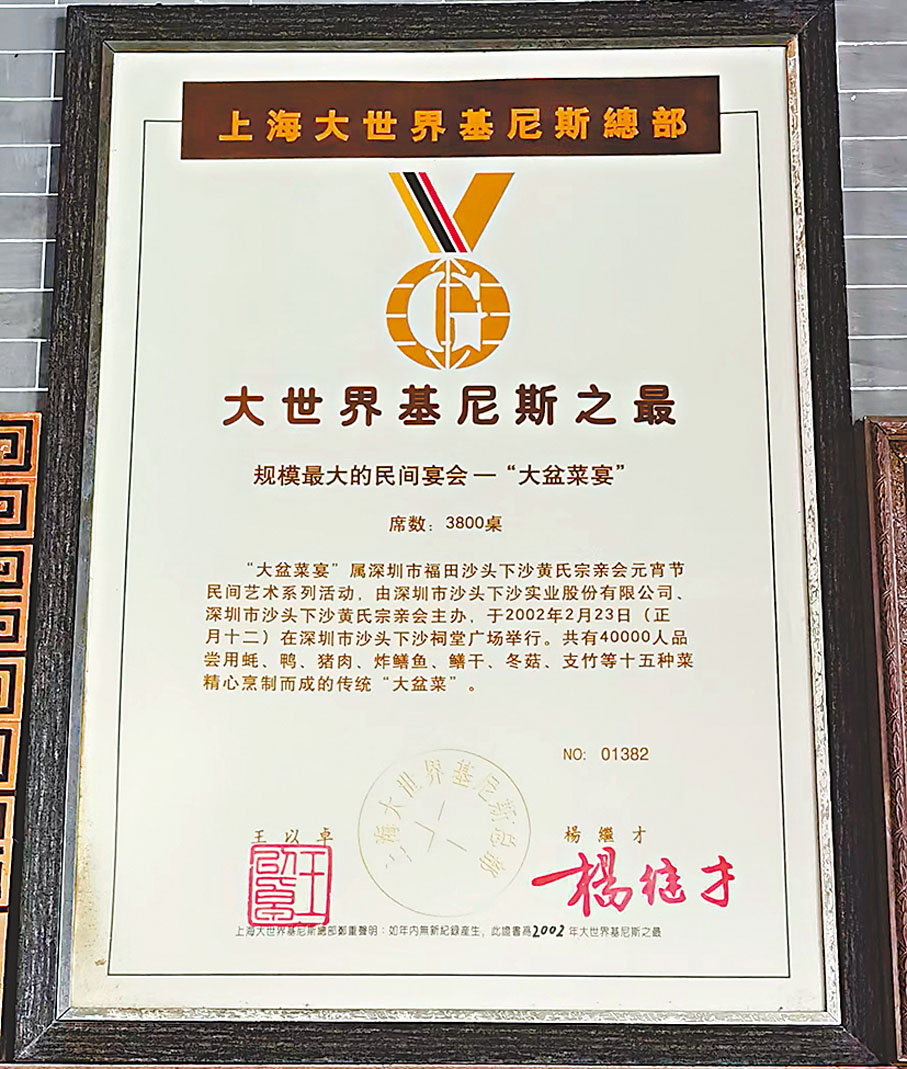

三是烘托喜慶。盆菜作為喜慶日子必選的傳統菜式,幾乎逢宴必上,全年不斷。結婚、添丁、擺滿月酒,為長者慶生祝壽,招待遠方來客,都要吃盆菜。春節盆菜宴更是熱鬧非凡,七里八村的鄉親乃至海外宗親都來參與,動輒上萬人。深圳市下沙村2002年春節盆菜宴參與人數達4萬人,創了健力士世界紀錄。那鋪天蓋地、不見頭尾的陣式,人聲鼎沸,喜氣洋洋,儼然整個村莊和宗族的狂歡。

從屯門鎮到新安縣,從崖門悲歌到鴉片戰爭,深港雙城出自同一母體,文脈賡續,風雨與共,命運相依。千秋板蕩,百年硝煙,俱往矣!滄桑巨變中,卻留下一圍盆菜,韻味無窮……

屯門浪惡望新安 板蕩千秋入海天

回首他年烽火處 一圍盆菜起輕煙