人與事/金庸與校長\學 勇

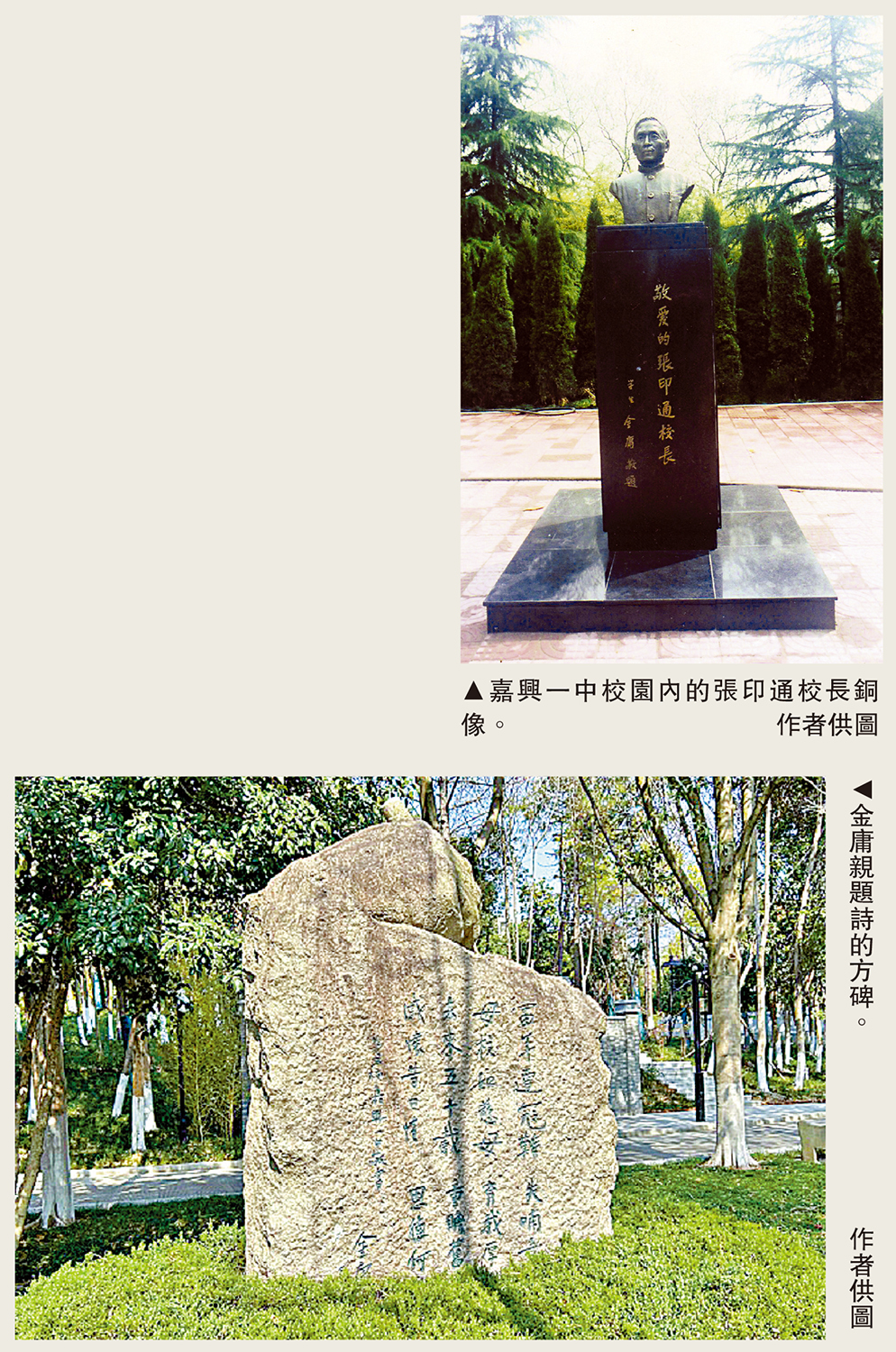

二○二二年十二月十七日,浙江省嘉興一中舉行一百二十周年校慶,許多老校友前來參加慶典。走進曾是一片荒地的新校區,處處紅樓碧樹,又見小橋流水。一方碑刻十分引人注目,碑上是金庸先生親題的詩:

當年遭寇難 失哺意彷徨

母校如慈母 育我厚撫養

去來五十載 重瞻舊學堂

感懷昔日情 恩德何敢忘

詩中的「寇難」,指上世紀的日寇侵華戰爭。金庸是浙江海寧人,本名查良鏞。抗日戰爭中的一九三六年,他從家鄉小學畢業,考入「浙江省立嘉興初級中學」。成立於一九○二年的嘉興府學堂是該校的前身,到金庸入學時,從這所學校已經走出過茅盾、郁達夫、趙萬里等前輩名人。歷百廿春秋,學校砥礪奮進,幾經更名,成就了當今的嘉興一中。

金庸與池田大作曾做過極具社會影響力的對談。對談中,池田問:「您的『恩人』是哪一位?」金庸回答說,一位是小學五年級時的班主任兼國文老師,另一位是嘉中的校長張印通先生。他說張校長的大恩大德對他一生影響極大。一九八六年四月,嘉興一中首次舉辦張印通校長紀念活動,金庸專門致電,稱:「張印通老師是我恩師,對我一生教導嘉惠良多,數十年來時時思念,不敢忘懷他的恩德。」

張印通先生,早年考取公費留學,專攻教育,學成後歸國教書育才。當年金庸考入嘉中,張印通任該校校長已經五六年。他辦學有方,以校為家,在當地極具聲望。

一九三七年「八一三事變」,淞滬會戰爆發。日寇於十一月五日在上海西南方的金山衛登陸,逼近嘉興。形勢危急,當地各學校,有的決定放假,有的乾脆宣布解散。張印通校長卻臨危不懼,堅守崗位;教師會議上,他的發言斬釘截鐵:「嘉中不能放假,不能解散!身為師長,我們不忍心看着幾百個學生在這裏淪為亡國奴,校長和師長有責任帶領他們撤離……」他顧不上安頓自己一家老小,親率全校師生到新塍,分乘幾艘運輸大船向西撤離。船經過烏鎮、練市,又到了新市。數日後,嘉興淪陷,師生們被迫繼續乘船轉移到餘杭。東北方吳興戰鬥的炮聲很快傳了過來,學校決定繼續向西轉移。水路不通了,大家背着簡便的行李一路徒步,經臨安到達於潛。金庸晚年回憶起這段往事,動情地說:「那時我只有十三歲,個子小,背了行李,長途跋涉,常常掉在隊伍後面。張校長前後來回地照顧,經過我身邊時,總要喊話:『哪位高年級同學,來把查良鏞的大喇叭(指行囊)背走!』」

在於潛小駐了一段,戰事再度告急,學校決定向浙南轉移。師生們風餐露宿,先抵蘭溪,再到永康。每天步行幾十里,走不動了,就唱支歌。到了宿營地,將稻草往地上一鋪即是「床」。張印通校長和大家同吃、同住、同行,還抽空給同學們上課。沒有教室,沒有課本,他和其他老師就在屋檐或樹蔭下,掛起一塊小黑板,憑着記憶講課。在永康僅留了一宿,第二天趕路九十里抵達縉雲,住一宿後又趕路九十里到麗水,最終抵達目的地碧湖鎮。顛沛流離近兩個月,行程千餘里。

碧湖鎮沒有電燈,照明只能靠油燈和土蠟燭。晚間,常見張校長提着燈籠去胡公廟:那是金庸和其他男生的「宿舍」,校長是去學生宿舍查夜。經費緊張,師生們每日粗茶淡飯,課業卻抓得很緊。金庸因家鄉海寧早已淪陷,在校享受甲種救濟的待遇。他在寒冬臘月也只穿兩件單衣,沒有襪子,赤腳穿着草鞋。課餘,最吸引他的地方是圖書館和閱覽室,他讀了不少新文學作品,喜歡上了巴金。他還在學校的壁報上發表了文章(題為《〈虬髯客傳〉的考證和欣賞》),老師和同學們的好評讓他暗自得意,卻也為災禍埋下了伏筆。上邊教育廳特派的訓育主任,專橫跋扈,實際權力大過校長,動輒訓斥甚至威嚇學生,很不得人心。金庸在壁報上發表了題為《阿麗絲漫遊記》的文章,諷刺訓育主任,同學們拍手稱快,訓育主任卻要開除他。那是金庸一生中最大的危機之一:一旦被學校開除,不但失去繼續求學的機會,連吃飯、住宿也發生問題。金庸一九九一年底在香港會見嘉中老校友時回憶道:「張校長從中斡旋,力求化解此事,但沒有成功。於是他暫把這件事拖擱了下來。直到期終考試完畢,暑假開始,張校長才把我叫到他的辦公室,交給我三樣東西,」他激動地伸出兩手,扳着手指數了起來,「一張本學期成績單,一張公費證明書,一封張校長寫給衢州中學校長的親筆信。有了這三樣東西,我就能轉學去衢州,得以繼續學業。若不是按這樣辦理,我將被開除,當時就沒有學校再肯收我……」

一九九五年三月,金庸捐資塑造的張校長胸像在嘉興一中校園隆重揭幕,銅像的基座上鐫着金庸的親筆題字:「敬愛的張印通校長」。