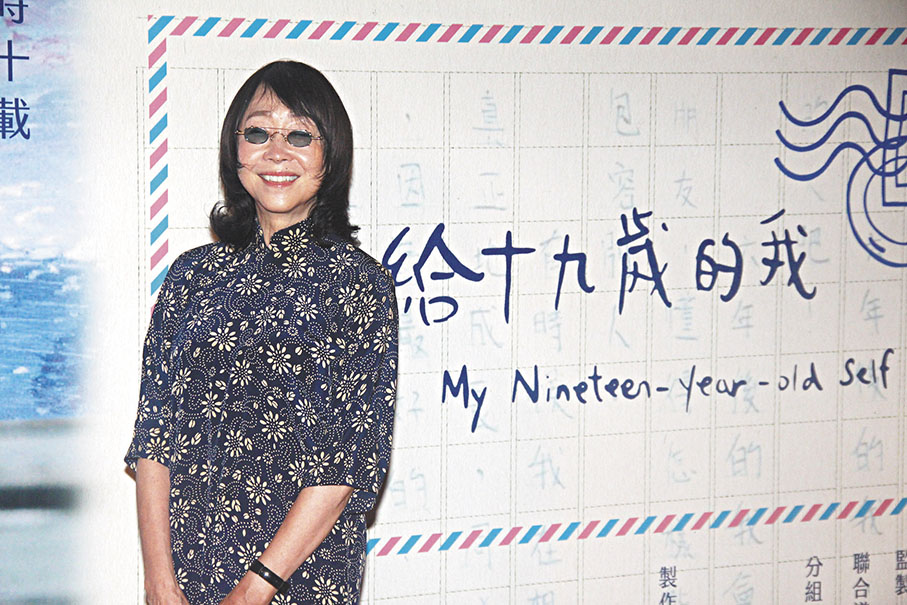

《給十九歲的我》公映惹爭議 張婉婷致歉

義拍紀錄片為母校籌款 以成長故事傳揚校訓「寸陰是惜」

導演張婉婷為母校英華女學校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》因各方溝通問題陷入爭議風波,影片已於昨日停映。張婉婷當初受英華女學校前校長李石玉如委約,以義務性質拍片記錄校舍重建的過程及6位女生的成長故事,拍攝原意是為了替母校英華女校籌款,也是為傳揚英華女學校校訓「寸陰是惜」,講述女生們遭遇人生逆境時的堅強不屈。影片獲第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎。可惜因主角在公映與否問題有所不滿,社會上出現學生私隱需受保護的爭議,部分人矛頭更直指張婉婷,令一樁好事竟然因溝通問題變壞事。 ◆香港文匯報副刊部

昨日張婉婷接受電台節目電話訪問,並向阿聆道歉:「對阿聆受到嘅困擾,我非常唔好意思,我對佢唔住。」又表示以為大家認識了十年已是好朋友:「我哋識咗十年,以為好friend,除咗喺學校拍攝之外,仲有拍其他短片,又或者佢哋嘅工作,好似接廣告,我都會幫佢哋睇,又或者想租啲地方搞聯校活動,我都會幫佢哋搵啲免費場地,我喺情方面,以為呢個係喺咁多年入面,係有一個聯繫喺度,但顯然應該要做多啲。」

張婉婷被問到阿聆事前可有強烈表達不想公映?她指2011年開拍前學生家長已簽署同意書,當中列明會有放映活動,片中女生中五、中六時,她亦曾提及有發行商有興趣發行,當時阿聆亦在場,未有退出拍攝,故認為她會接受發行。

直至阿聆睇完校內公映後,就對公映有保留:「我哋剪好晒,喺校內一個籌款活動度播,阿聆就話佢唔想呢套戲公開放映,我哋研究咗都一段時間,由校內放映到電影節,差唔多有8個月喺度研討,點樣處理呢套戲,嗰陣時佢都話可以包場或者做電影節,公開放映係有保留,總之係唔想有咁多觀眾,我唔係咁理解,因包場都有好多觀眾,電影節都有售票。」

在做包場和公映上有分歧

問到為何阿聆一直未有簽同意書下,電影仍公開放映?張婉婷解釋:「校方最初都尊重佢意願先做包場,包場時間我覺得係咁多套電影中,時間最長,觀眾反應好好,覺得片中啲女仔好勇敢同可愛,覺得公映唔會有負面影響,所以喺今年2月決定公映。」她續稱首映後,阿聆的爸爸告知她女兒心情已平伏,而上月底舉行的感恩大會,阿聆的父母及弟弟都有出席,還有恭喜團隊,以為她已解開心結。她謂現時知道阿聆想法後,會慢慢跟她傾,希望大家唔好搞佢,佢應該唔習慣面對傳媒。

她又稱所有事情都要視乎「法、理、情」,但不想用到法律去解決問題,並強調學校不會以法律加諸於學生身上。至於紀錄片會如何處理,會否刪走與阿聆相關的片段,她說未決定:「我剪咗3年,洪荒之力真係好攞命,我未諗,要同學校及發行商研究。」當問到她有何說話想對阿聆說?張婉婷隔空對阿聆說:「我想向佢表達,我對佢嘅困擾真係唔好意思,係我對佢唔住,希望佢仍記得大家相識10年之間嘅情誼,阿聆你開心返啲啦,我哋?家唔做喇,你知唔知道呀?」

對於紀錄片的主角之一阿佘去拍廣告,片中未有交代該廣告同樣由張婉婷執導。她強調片段是自然發生:「唔係做出嚟,係真㗎,我幫一個大牌子拍廣告,覺得阿佘能歌善舞,樣又靚,又可以畀佢賺啲錢,所以聘請佢做特約演員。」

說到奧運銅牌得主、現港隊單車運動員李慧詩不滿未知具體用途下,其訪問片段在片內播出,引發爭議。張婉婷就此向李慧詩道歉,並解釋當日是單車隊的榮譽董事負責安排採訪,並有說明是拍攝紀錄片,想李慧詩分享個人經驗,給學生一些鼓勵,但不知李慧詩未獲知會,她說:「如果李慧詩完全唔知情,都想打電話同佢道歉。」

張婉婷稱「花園仔遇到颶風」

至於受到外界攻擊,張婉婷被問情緒可有受困擾?她只說:「我?家都唔講呢啲,只係希望有份參與呢套戲嘅人,大家互相研究同幫助。」她又稱自從男友羅啟銳去世後,心中就像有個「黑洞」,電影上畫就好像給了她一個花園仔去灌溉:「好忙咁樣栽種,就可以避免成日跌入黑洞,?家花園仔就遇到颶風,自己就去咗黑森林摸索緊。」

私隱專員公署未有接獲相關投訴

《給十九歲的我》上映中途停映,爭論點在涉及被拍攝學生的私隱應不應該被公開的問題。然而截至昨日,私隱專員公署未有接獲相關投訴或查詢。昨日個人資料私隱專員公署(私隱專員公署)發布公開回應,稱因留意到新聞媒體有關《給十九歲的我》影片涉及個人資料私隱議題的報道而關注事件,為保障相關學生(身為資料當事人)的個人資料私隱,私隱專員公署已主動聯絡有關學校,以了解相關詳情。私隱專員公署在回應中稱,一般而言不論長幼,每個人的個人資料私隱都應受到保障及尊重。

前校長委約校友張婉婷攝製

《給十九歲的我》的拍攝意念由英華女學校前校長李石玉如提出,李校長委約校友張婉婷攝製,創立於1900年的英華女學校位於半山羅便臣道校舍在2011年獲得原址重建的許可,校舍臨時遷往深水埗青山道。而當年 (2011-2012 學年)的中一新生,在羅便臣道校舍完成一年課程後,便要在深水埗校舍繼續學業,按工程完成進度計算,這班學生會在畢業前的最後一年重返新校舍,即該屆女生六年的中學生涯將會經歷三代校舍,有見及此,李石玉如希望透過記錄校舍重建的過程,拍攝這班女生的成長故事。

收益全數撥入學校重建基金

《給十九歲的我》是張婉婷導演拍攝的第二部紀錄片,也是義務性質為母校拍攝。她在前晚現身謝票分享會時表示,當初開拍紀錄片的原意是為了替母校英華女校籌款,有記者問及是否會有經濟壓力時,她回應道:「都不是有壓力,其實學校也有好多籌款的方法,而這套戲拍攝完成,所有收益都會給學校。」她又強調人的感受比電影重要,「學校是完全不會為了籌款而犧牲任何東西。」

在紀錄片開始拍攝之前的2012年,當時英華女學校給予涉及紀錄片拍攝的學生家長一份「紀錄片拍攝事宜同意書」,據該份同意書上,列明了拍攝短片的目的及用途,包括准許「向家庭成員進行訪問及拍攝生活情況」、「同意英華女學校可按需要以任何現有或將來發明之方式在本港或香港以外其他地方使用在此同意書下所製成的紀錄片、其衍生或產生的產品或其任何部分、並作出版、放映、廣播、公開展示或分發之用途」、「日後紀錄片計劃有任何經濟收益,明白此等收益將全數撥入英華女學校重建基金」。

影片獲香港電影評論學會認同

《給十九歲的我》獲得第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎,香港電影評論學會官網亦刊登過多位電影評論學會會員發表的關於此影片的評論文章,影片其實是宣揚英華女學校的校訓「寸陰是惜」的教育意義。

鄭政恆表示,張婉婷以傑出校友的身份拍攝英華女學校紀錄片,這部電影是一班千禧世代女學生的成長史,也是她們從中學生到大學生這一重要階段的生命史,更是十年間香港變幻莫測的社會史。本片的紀錄借助相當近距離的觀察和互動,重點當然是人,從這班女生看到每人的性格面貌,各有特點,不同的背景和抉擇,建構不同的景況,年輕人似有無限的轉變和可能,相當戲劇化。另一重點當然是學校,電影展現出師表的信念。英華女學校的校訓「寸陰是惜」,令人想到還有一個重點就是光陰時間。個人與校園都逐步煥然一新了,但她們處身的社會又如何呢?陳智廷則說,紀錄片有張婉婷浪漫懷舊感性的作者印記。