自由談/難忘往日時光\陳 安

又一年過去了。在這辭舊迎新的時刻,愛唱歌的人常會唱一些憶舊、懷念的歌曲。有一句我很喜歡的歌詞:「當我們想起年輕的時光,當年的歌聲又在蕩漾」,到了新年,年紀又大了一歲,年輕時愛唱的歌就又會撥動心弦,歌聲便欣然而起。

往日時光,總是難忘的。一首題為《往日時光》的歌在國內可能流傳已久,我在紐約視頻上聽聞還是不久前的事兒。此刻,二○二三年即將來臨,我又聽了多遍(演唱者包括廖昌永、傲日其愣等),唱了多遍。為這支歌作詞的克明、作曲的烏蘭托嘎都是蒙古族,後者生長在海拉爾,從小就陶醉於鄂溫克、鄂倫春、達斡爾、蒙古和俄羅斯的音樂。寫進這首歌裏的俄羅斯歌曲《三套車》、《紅莓花兒開》、《莫斯科郊外的晚上》也都是我喜愛的歌曲。

此歌最令人感動的是對友情的回憶,對朋友的懷念,對在艱苦歲月裏風雨同舟、休戚與共品行的讚頌。那是些「身上穿着舊衣裳」、「桌上只有半根香腸」、「窮得只剩下快樂」的日子,但最好的夥伴們共同分享歡樂悲傷,在海拉爾多雪的冬天,或在伊敏河畔溫柔的夏夜,他們拉起手風琴一道歌唱。對這些往日時光,他們深深懷念,如今大家各自為了生活到處奔忙,可多希望再返回往昔,哪怕在一起再聚上一個晚上也會興高采烈,心花怒放。

往日時光,可用不同的音樂方式懷戀。小提琴手們用捷克作曲家德爾德拉的獨奏曲《回憶》(又名《紀念曲》)懷念內心崇敬的人,大提琴手們用陳其鋼的大提琴協奏曲《逝去的時光》抒發懷舊念友的情感,鋼琴家們則可通過《童年的回憶》、《雨中回憶》、《命運回響》等鋼琴曲,回想往昔的生活情景,感嘆人生的悲歡涼熱。可更多的還是歌曲,除了烏蘭托嘎的《往日時光》,我還喜歡另兩首同一題材的英文歌曲。

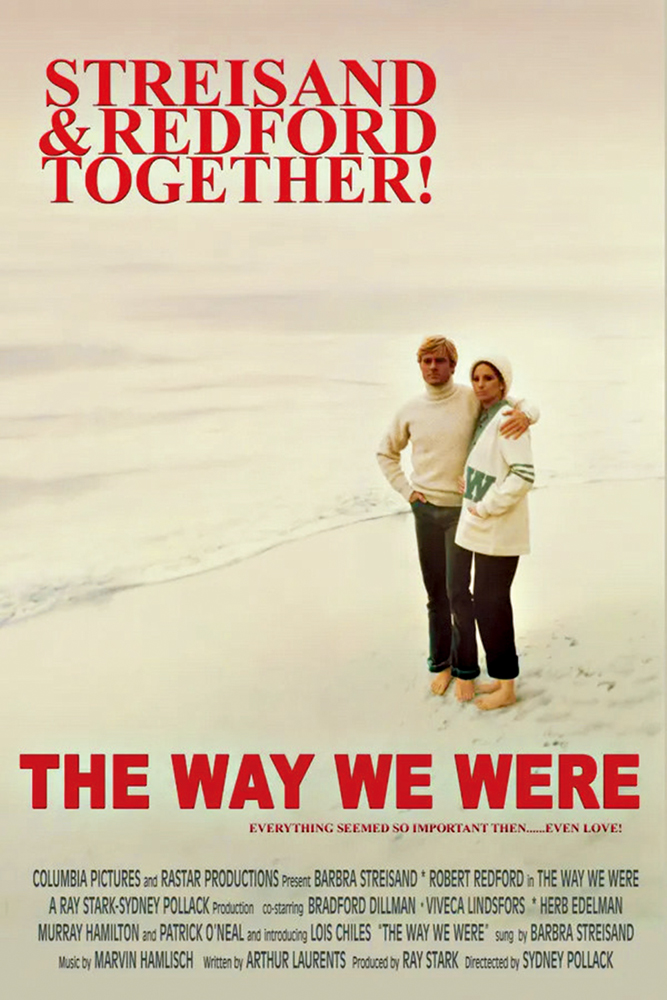

人的生活和感情都是複雜的,往日時光裏也就既有幸福、快樂,又有悲苦、憂傷。昔日夫婦有過美好的日子,最終卻匆匆分手,若干年後偶然重逢,回首往年,不勝感慨,這些故事便產生了《The Way We Were》──二十世紀七十年代一部荷里活電影和同名插曲,譯成《往日時光》或《往日情懷》均無不可。詠唱這首歌,似能令人覺悟到做人不該幼稚發傻,儘管如今心酸難言,破鏡已不能重圓,但當年的歡聲笑語依然值得回憶,往年情懷依然值得留戀,如果能重返當年,或許就不會再留下今日的愧疚和遺憾。

這首歌曲紓緩、優美、深情,由漢姆利胥(Hamlisch)作曲,片中由歌星、女主角飾演者史翠珊(Streisand)演唱,成了膾炙人口的藝術歌曲,如今流傳的還有小提琴和鋼琴獨奏曲。

《往日時光》可以是《The Way We Were》,也可以是《Those Were the Days》,後者是另一首英文歌曲,我特愛聽加拿大─美國男中音歌唱家羅伯特·古萊特(Robert Goulet)的演唱,他唱得熱情洋溢,青春煥發,令人激動興奮。歌曲從「Once upon a time」開始,意味着由「從前」開始,到如今有許多往事要回想,有無數次朋友聚會要回憶,「我們年輕,過着我們自己選擇的生活」,我們戴着眼鏡,在小餐館會面,彼此笑個不停;我們整天唱歌、跳舞,「啦啦啦啦」, 歌聲飛揚;我們心中有同樣的夢想,我們敢於奮鬥,從不打敗仗。──那是充滿快樂和希望的青春浪漫時代,永遠值得懷戀的往日時光。

這首《往日時光》的來歷有點蹊蹺。它是英文歌曲,唱的是英文歌詞,可曲調來自俄國,原是二十世紀二十年代一首題為《長路漫漫》的俄羅斯歌曲,六十年代由「披頭士」樂隊的保羅·麥卡特尼引薦到英國,成了廣受歡迎的金曲,並且傳到了北美洲,可美國人和加拿大人(如古萊特)唱的是由美國女作曲家瑪麗琳·伯格曼重新填寫的歌詞,此歌也就成了美俄合璧的佳作。

我在節目《聲入人心》上聽到了《長路漫漫》,那是由年輕的男中音歌手、莫斯科柴可夫斯基音樂學院博士袁廣泉演唱的,其風格不是英文版的歡快、亢奮,而是夜色朦朧,輕吟低詠─一首隨着三套車鈴鐺聲從遠方傳來的歌曲,「讓我在夜色中為離愁獨自悲傷」。那「離愁」,不也就蘊含着對往日時光的回想和思念嗎?

新年來了,心頭有的是對未來的熱切想望,但也一定會靜心沉思,不知不覺間哼唱起《往日時光》:

「人生中最美的珍藏,正是那些往日時光。

只要想起往日時光,你的眼睛就會發亮。」