見證西域中原樂舞互鑒融通

「新疆古代樂舞文物線上展」 近10件珍品箜篌曝光

新疆古稱西域,是絲綢之路的必經之地,這裏多元文化薈萃、多種文化並存。自張騫通西域以來,隨着政治經濟的交往,中原與西域的文化藝術也得到廣泛的交流交融,推動了新疆各民族文化的發展,促進了多元一體的中華文化繁榮。戰國時期的箜篌實物、唐代彈奏三弦琵琶的浮雕殘片、見證絲路樂舞藝術在古龜茲交匯融合歷史的「音樂窟」、生動記錄「散樂」「百戲」的泥塑木俑……新疆維吾爾自治區博物館於11月10日推出「融通‧輝映‧西域風——新疆古代樂舞文物線上展」,以種種珍貴實物實證,再現了《大唐西域記》中「管弦伎樂,特善諸國」的盛況。◆香港文匯報記者 應江洪 新疆報道

這展覽分為「西域弦音」、「樂舞盛世」、「散樂百戲」三大部分。在眾多文物中,1996年出土於新疆巴音郭楞蒙古自治州且末縣扎滾魯克墓地的戰國時期的箜篌,無疑是鎮展之寶。這個有着2,500至2,800年歷史的箜篌,由整塊胡楊木削刻而成,分為音箱、琴頸、琴桿三部分。歷經漫長歲月,此箜篌的弦和蒙皮業已缺失,其餘部分保存完好。

博物館工作人員介紹說,箜篌是世界上最古老的弦樂之一。我國古代箜篌有臥箜篌、豎箜篌、鳳首箜篌三種形制。從《通典》中記載的「豎箜篌胡樂也,體曲而長,豎抱於懷中,用兩手齊奏」,可知豎箜篌是由西域傳入中原的。鳳首箜篌則起源於印度,經犍陀羅傳入西域後,再傳入中原。「箜篌自西向東傳播中與沿途不同宗教、文化兼容並蓄,體現出東西方文明在絲綢之路上的交相輝映。」

作為中國古代宮廷音樂中不可缺少的樂器,箜篌也常用於主奏。北宋使者王延德在《使高昌記》中就寫道:「樂多琵琶、箜篌,俗好樂器,行者必抱樂器。」反映了箜篌受到當時人們的喜愛並廣泛應用於西域音樂,成為中國傳統音樂文化寶庫中的珍品。

目前,新疆境內發現並出土了近10件箜篌。這些箜篌是我國迄今為止時代最早的箜篌實物,據考證已有約2,500年至2,800年的歷史,填補了我國音樂發展史上的空白。

西域中原樂器交流

除了箜篌之外,新疆出土的古代樂器還有琵琶、橫笛、羯鼓、排簫、角、篳篥、胡笳等。這些西域流行的樂器傳入中原地區,有些經過中原樂工的改進,與中原固有的琴、箏等樂器融合,豐富了中國古代樂器的種類和藝術形式。

據《隋書·音樂志》記載,「今曲項琵琶,豎箜篌之徒,並出自西域,非華夏舊器。」《宋書·音樂志一》亦記載,細君公主出嫁時,將中原直項琵琶帶入西域。深刻反映出兩地音樂文化的交流互鑒。其間,琵琶的構造和演奏技法也在不斷發展變遷,最突出的變化是由橫抱變為豎抱。唐代詩人元稹就曾以「《火鳳》聲沉多咽絕」,高度讚揚西域音樂家裴神符在琵琶演奏上「廢撥為彈」的革新和突破,載入了中國音樂史冊。

據工作人員介紹,北朝隋唐時期,先後有不少著名的西域樂師到中原地區教習樂舞,其中有琵琶演奏家曹妙達、裴神符,傳授龜茲樂樂理的蘇祗婆,作曲名家白明達、白智通等等。詩人們以「洛陽家家學胡樂」、「琵琶長笛曲相和」的詩句,吟誦着樂舞、文娛交融的歷史佳話。

唐舍利盒展現樂舞盛世

樂器融合的同時,中原的音樂舞蹈也在西域傳播,西域與中原樂舞藝術的交流隨着時代不斷被促進。

其中,盛唐是西域樂舞的輝煌時期,呈現出「千歌百舞不可數」的氣象。在唐代宮廷十部樂中就有五部是西域音樂,即龜茲樂、康國樂、疏勒樂、安國樂、高昌樂,可見西域樂在當時的樂舞藝術中佔具十分重要的地位。舞蹈方面則以胡旋舞、胡騰舞與柘枝舞最為著名。

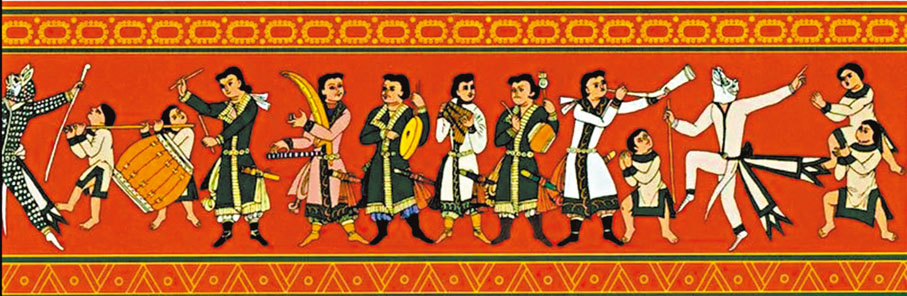

此次展出的於新疆阿克蘇地區庫車市蘇巴什佛寺遺址出土的唐代蘇幕遮舍利盒,便是樂舞盛世的集中體現。此舍利盒盒蓋頂端展開的圖案為四組連珠紋,其中有手持篳篥、琵琶、豎箜篌等樂器的帶翼天使像。盒身展開圖則是二十一位舞者身穿華麗盛裝正在跳蘇幕遮舞的場景,其中十人頭戴各類假面具,五人腰間佩劍,六人演奏箜篌、排簫、阮咸、大鼓、雞婁鼓等樂器,鼓樂歡騰,氣氛熱烈。

據介紹,此舍利盒上彩繪的蘇幕遮舞屬於龜茲樂。十六國時期,前秦王苻堅命大將呂光征服西域後,用兩千多匹駱駝載着珍寶和歌舞藝人東歸,完成了龜茲樂的一次東移。南北朝時期,阿史那公主的隨嫁樂工再次將龜茲樂帶到中原。龜茲樂東進中原後,與秦聲結合,出現了「西涼樂」、「廣成樂」、「無愁曲」等,對中原的樂舞藝術產生了影響。根據《隋書·音樂志》的記載,隋唐以來的羯鼓、腰鼓、篳篥等流行樂器也都與龜茲樂有關。唐玄宗就善於演奏羯鼓,他盛稱羯鼓是「八音之領袖」,並為其創作了數十首樂曲。此外,龜茲腰鼓也傳到了唐代民間。《唐詩記事》中「曝背烈日中耘田,擊腰鼓以適倦」,所描繪的正是農夫擊鼓薅秧辛勤勞作的場景。

壁畫記錄絲路龜茲交匯

本次展出的新疆阿克蘇地區拜城縣克孜爾石窟第38窟是業界聞名的「音樂窟」,見證了絲路樂舞藝術在古龜茲交匯融合的歷史。該石窟左、右壁上方各畫有一幅天宮伎樂圖,每幅伎樂圖長363.5厘米、寬56厘米。壁畫上共繪有14組28身奏樂起舞的樂伎天人形象,每組樂伎間用楣式龕框相隔,龕內排列的樂伎手持各類樂器,這些樂器有來自中亞的,有中原的,也有龜茲本地的。

據介紹,克孜爾石窟存有壁畫80餘窟,有伎樂形象的就達50窟,樂器種類達20餘種。這些來自印度、波斯、中原和龜茲本地等地區的樂器,表明隨着絲綢之路的暢通往來,各地域間佛教藝術、樂舞藝術的交流交融也愈發頻繁。

千年人俑復現唐朝娛樂形式

以新疆吐魯番市阿斯塔那墓葬出土的唐代彩繪戴面具舞蹈俑為代表的木俑的樂舞形象鮮明,該舞蹈俑頭戴動物面具,身着圓領連衣裙,雙臂伸展,兩腳分開,形態似一個定格的舞蹈動作。同為阿斯塔那墓葬出土的唐代彩繪大面舞俑,舞者的假面怒目圓睜、威赫嚇人,兩腿作弓步,呈現出豪邁威儀的舞蹈形態。女俑方面,亦以阿斯塔那墓葬出土的唐代絹衣彩繪木俑為代表。該女俑內為木胎,雙臂由紙捻製成。頭上的髮髻是唐朝流行的雙環形高髻,衣裙和披肩均為錦織物,腰上束着緙絲絛帶,整體妝容精緻,衣着典雅華貴,似為正在起舞的形態。

除木俑外還有展現各娛樂方式的泥俑。

吐魯番市阿斯塔納墓葬出土的唐代馬舞泥俑是馬舞的代表性實物實證之一。在唐代,以馴馬為主要表演形式的馬舞也深受人們熱捧。這是一種娛樂性的馴獸藝術,由西域傳入中原,至今仍在新疆各地流行。

唐代彩繪泥塑打馬球俑再現了「打馬球」運動,該俑頭戴帕頭,身穿圓領緊身絳色窄袖長袍。馬的軀體渾圓,前胸寬闊,充分展現了西域駿馬的風采。據介紹,「打馬球」這項體育運動源於波斯,唐朝盛行於長安,後傳入西域地區廣受喜愛,而此俑正是絲綢之路促進東西方文化交流的歷史實證。

由頂竿人、頂竿和倒立童子三部分組成的唐代頂竿倒立俑,通過頂竿人頭頂木竿和竿上單臂倒立童子呈現的高難度動作,生動形象地展示了唐朝時期西域雜技藝術的魅力。