兩地醫療待融合 紓解港人看病難

香港公營醫療資源緊絀,市民動輒幾年才排到期就醫。周身病痛,等一天都嫌長,跨境醫療資源融合是解決兩地醫療樽頸的出路,加上近年不少長者北上養老,加強跨境醫療合作勢在必行。香港文匯報追訪兩名有北上就醫經驗的港人,從他們的經歷足見目前兩地醫療體系仍存在不少阻隔有待消除。有人工傷後到內地求醫,病醫好了,但申請工傷賠償時不承認內地醫學證明,香港醫保也不受保,無得賠。有在內地定居長者手持價值數千元「長者醫療券」,惟目前僅香港大學深圳醫院接受香港「醫療券」,令她得物無所用。

◆香港文匯報記者 劉明

個案一:手握數千元醫療券 居穗港長者無所用

現年71歲的蕭女士,於2019年移居生活指數較香港低的廣州過着退休生活,其間甚少回港,只有去年底曾返港度歲及覆診,「其實來回花費不少時間金錢。當時回港要住酒店隔離,返內地又要申請酒店隔離檢疫名額,花上萬元開支,所以暫時也不會再回港。」

買藥多自費盡可能選平藥

她本身有膽固醇偏高及甲狀腺的長期病患,需要長期服藥,雖然可以到港大深圳醫院覆診,其間還能使用醫療券幫補醫藥費,但她說:「始終不是住在深圳,尤其內地也有疫情,出行不便,分分鐘要隔離,所以根本用不到香港的醫療券,這幾年下來已累積了數千元。就算現時醫療券每年加至2,500元,但達到8,000元上限,不能再累積金額了。」

就算不嫌煩到港大深圳醫院就診,也未必能夠使用醫療券支付醫藥費,因為醫療券使用範圍也有局限,只涵蓋基層醫療服務,不能用作住院和日間手術程序,「我之前檢查發現腸胃有問題,有瘜肉要切除,向港大深圳醫院查詢,但回覆話未必能報銷,所以用不到(醫療券),結果我上月到廣州中山醫院做手術,自費花了6,000元,另加2,000多元檢查費。」

藥物也是一個問題。她現在到廣州的社區衞生院覆診及購藥,但用不到在港服用的藥物,「我每日也要服食甲狀腺藥,如果用進口藥,每粒要6元(人民幣),單是這種藥每月就要花近200元,後來為慳錢便改用便宜的國產藥,而膽固醇藥也是用國產藥。」

年紀大,身體自然會有其他毛病。現在內地要自費應診,對像蕭女士一樣的退休人士來說也是一種負擔。她在香港特區政府的「廣東計劃」下每月可領取俗稱「生果金」的高齡津貼,加上積蓄,僅足以應付生活開支及醫療費,「老本用完才打算。」

期盼醫療券可購內地醫保

目前在內地居住的港澳居民也可辦理內地的社保和醫療保險,蕭女士坦言,自己與不少香港長者一樣,對內地醫保制度和手續不了解,暫時仍未購買。對香港特區政府研究以醫療券購買內地醫保,她認為是好消息,讓他們可以在內地三甲醫院就診,以減輕每月醫療開支負擔。

她認為對長居內地的本港長者來說,最希望是香港特區政府擴展醫療券適用範圍至廣東省其他城巿的三甲醫院,讓他們就算沒有買內地醫保,也可以使用香港的醫療券福利在內地就醫,真正做到福利可攜,以減輕像他們一樣,選擇在內地退休的港人的負擔。

個案二:赴內地醫工傷 港保險無得賠

香港文匯報訊(記者 張弦)香港公立醫院的輪候時間漫長,而在新冠肺炎疫情下,要輪候接受公院醫療服務更是等到「頸長」,然而香港私營醫療機構的收費動輒上萬元,基層市民未能負擔,故就算疫下北上就醫要先接受隔離檢疫,仍有不少港人到內地醫病。工傷導致頸椎不適、引致大小便失禁的李先生去年風塵僕僕到深圳及梅州醫病。由於內地醫院之間的病歷未能互通,他浪費不少錢重複照片、照磁力共振,病是初步醫好了,但香港工傷制度不承認內地醫學證明,香港醫保也不受保,醫療費要自掏腰包「埋單」。

難忍港排期太長 轉內地治療

李先生因工傷引致耳鳴、眩暈、心跳過慢等症狀。他到香港公立醫院求醫,骨科醫生只為他處方鎮痛藥、消炎藥等,沒有處理病根,「醫生話詳細的超聲波檢查排期至明年5月,到時先決定怎樣跟進。」

其間,李先生察覺病情不停惡化,更出現大小便失禁的情況。心急如焚的他寧接受隔離檢疫北上就醫,也不想再呆坐香港任由病情惡化,好不容易熬過檢疫期,「我先在深圳拍片(X光)診斷,再找私人醫生進行中醫正骨療程,之後在梅州縣級醫院做磁力共振。」

內地醫療費 港保險「不認賬」

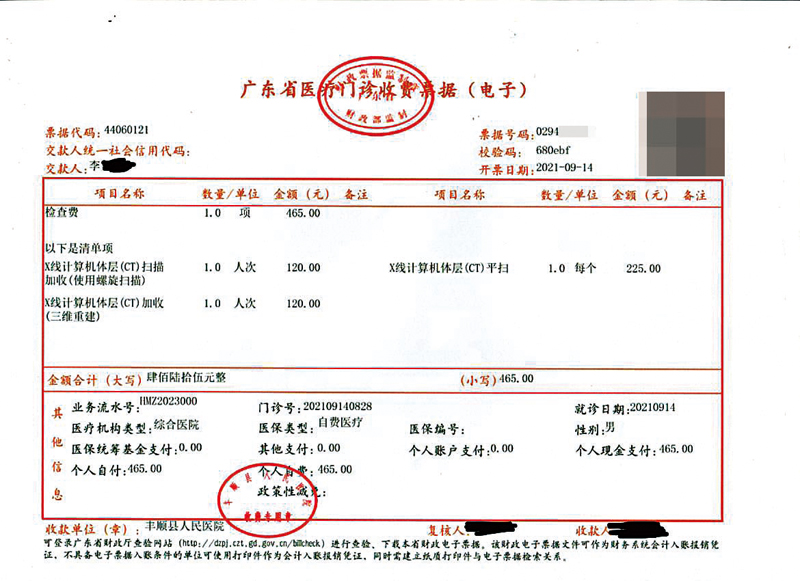

跑了3個地方求醫,李先生共花費約2,000元,總算控制病情。他保留了所有繳費單據,返港後馬上向勞工處申請工傷報銷,卻被告知因他不在香港醫病不能報銷。他購買的醫療保險所屬保險公司亦表示,只有在受國際認可的內地醫院就醫才能報銷費用。

他說,港人北上求醫的例子比比皆是。他兒子及岳父早前就在內地分別做過小腸疝氣手術、前列腺癌切除手術,費用分別為四五千元及四五萬元人民幣,均不能向香港保險公司進行報銷,「為了孩子及長者的健康,這些錢我們還可以負擔,但對於基層市民,公院排期幾耐都只能等,因為根本負擔唔起北上醫治費用,隨時耽誤病情或康復進度。」

李先生希望香港特區政府將部分正輪候公營醫院服務的市民,轉介至內地醫院就醫,其產生的費用則由政府買單或支付一部分,以加快公營醫療輪候速度。同時,有不少香港長者選擇在內地居住,而他們的醫療券只能在香港大學深圳醫院使用,建議政府擴大醫療券在內地醫院的使用範圍,包括拓展至其他內地城市。