每3個中學生有1人感抑鬱

逾半有焦慮和壓力 調查指與家人相處最影響精神健康

青少年精神狀態愈來愈受社會關注。有機構調查發現,35.5%受訪中學生出現中度或以上抑鬱症狀,即每3名中學生便有一人受抑鬱困擾,更有逾半數學生感到焦慮和壓力。調查分析發現,與家人之間的相處對中學生的整體精神健康狀況影響最大,建議家長避免叫罵等激烈行為,多聆聽子女心聲。有中學生便因從小與父母關係疏離,母親又只將心思放在妹妹身上,最終患上抑鬱症。確診抑鬱症後,母女關係改善(見另稿)。◆香港文匯報記者 張弦

浸信會愛羣社會服務處於去年10月至今年6月,成功訪問了1,192名中學生,以了解他們的精神健康狀況、生活滿意度、親子關係狀況等,發現35.5%受訪者出現中度或以上抑鬱症狀、51.3%受訪者出現中度或以上的焦慮症狀。

調查並發現,55.8%受訪者有不同程度的壓力症狀,源於對疫情狀況、學業、社會狀況等日常生活的不滿。

數據分析顯示,與家人之間的相處對學生的整體精神健康狀況影響最大,惟整體受訪學生與父親或母親的關係狀況卻不合格,分別逾74.8%及67%受訪者認為自己與父母關係欠佳,他們的整體精神健康顯著較差,症狀亦明顯較嚴重。

倡家長避免叫罵等激烈衝突

愛羣社會服務處精神健康綜合服務總監盤鳳愛建議家長應避免因個人問題而責怪子女;若與子女發生衝突時,應停止叫罵等激烈衝突行為,避免子女學習這種無效的情緒表達。她並呼籲家長平時多聆聽子女心聲,以及建立接納不同意見的習慣。

M先生的兒子中一時到英國留學,因無法適應外國的寄宿生活,就讀不足一個月便要求回港,誰知以往活潑開朗的兒子回港後抗拒再上學,經常隱藏自己的情緒,M先生帶兒子求醫才發現他患有焦慮症。

兒子有情緒病,M先生卻認為學業比精神健康更重要,其後約3年時間一直強迫兒子上學,「幾年來不斷搵學校,早上鬧鐘響時會拖佢落床強迫他上學。」M先生的強硬令兒子愈來愈不快,亦令兩人關係變差,家庭氣氛緊張。

M先生表示,以前只掌管兒子的吃喝玩樂,覺得自己已盡了父親的責任,甚少去真正了解兒子的需要及與他交流。

M先生後來選擇提前退休,到機構學習如何與兒子相處,開始嘗試了解兒子的感受,讓兒子自行選擇是否要參與學校的排球運動。

參與活動的兒子有體能活動抒發情緒,亦開始有社交活動,焦慮症得以紓緩,之後更自己選擇及面試學校,重新踏入校園。

多聽心聲 讓子女感受愛意

M先生認為家長應多點認識子女,與子女同行,多點聆聽子女心聲,讓他們感受到來自家長的愛意,「不是提供漢堡可樂的愛意,而是讓子女感覺到可以依靠、可以傾訴的愛意。」

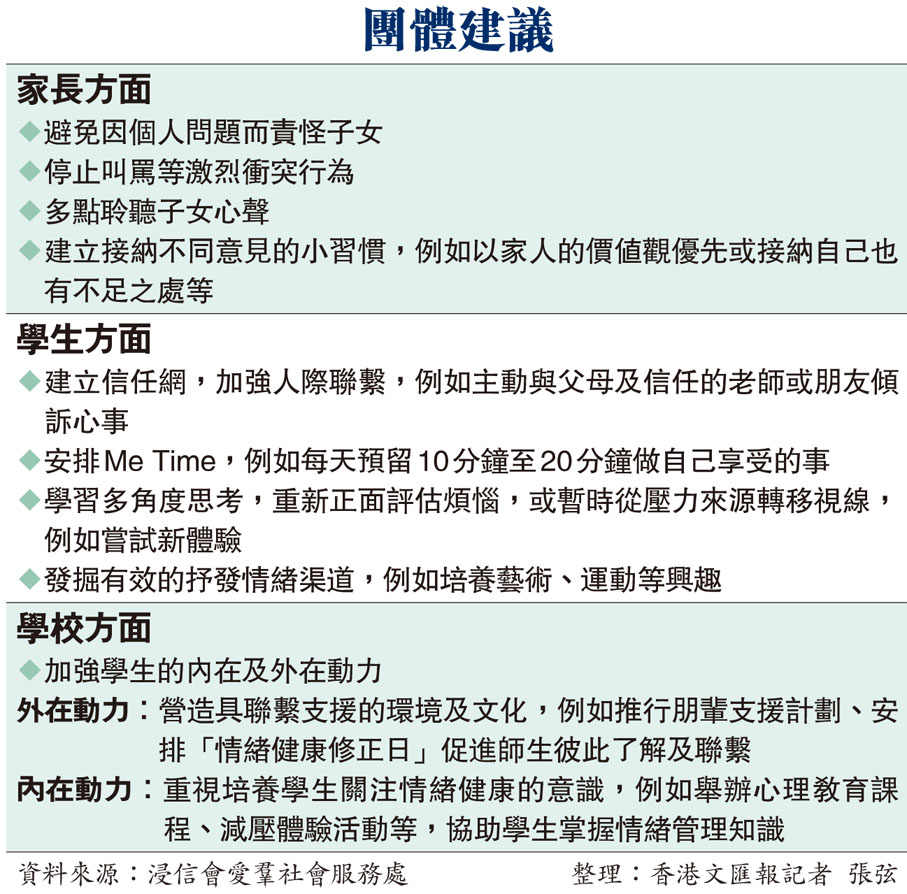

團體建議

家長方面

◆避免因個人問題而責怪子女

◆停止叫罵等激烈衝突行為

◆多點聆聽子女心聲

◆建立接納不同意見的小習慣,例如以家人的價值觀優先或接納自己也有不足之處等

學生方面

◆建立信任網,加強人際聯繫,例如主動與父母及信任的老師或朋友傾訴心事

◆安排Me Time,例如每天預留10分鐘至20分鐘做自己享受的事

◆學習多角度思考,重新正面評估煩惱,或暫時從壓力來源轉移視線,例如嘗試新體驗

◆發掘有效的抒發情緒渠道,例如培養藝術、運動等興趣

學校方面

◆加強學生的內在及外在動力

外在動力:營造具聯繫支援的環境及文化,例如推行朋輩支援計劃、安排「情緒健康修正日」促進師生彼此了解及聯繫

內在動力:重視培養學生關注情緒健康的意識,例如舉辦心理教育課程、減壓體驗活動等,協助學生掌握情緒管理知識

資料來源:浸信會愛羣社會服務處

整理:香港文匯報記者 張弦