專訪史蒂芬妮·雷克 舞作 《無極》 聚散有時 澎湃能量撼動舞台

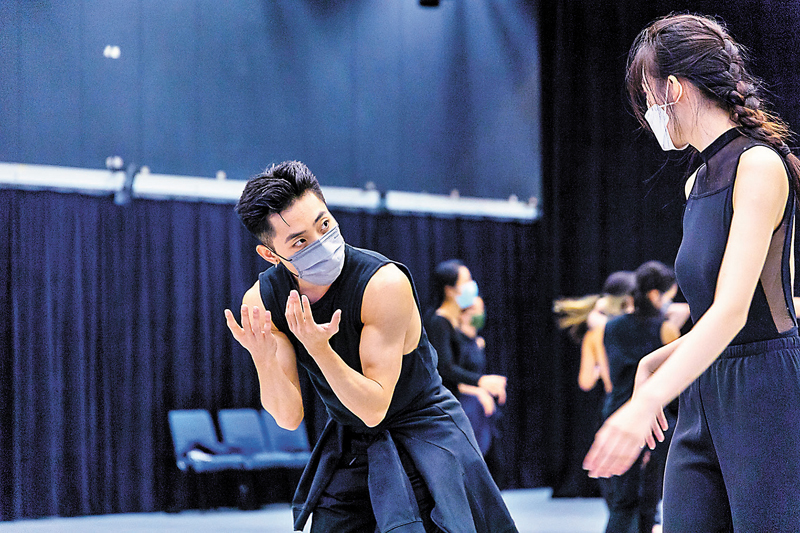

澳洲炙手可熱編舞家史蒂芬妮·雷克(Stephanie Lake)在作品《無極》(Colossus)中透過數十位舞者的舞動傳遞驚人能量,展現人類社會與自然宇宙中的動態聚合。舞作本計劃於年初香港藝術節上演出,疫情衝擊下排練一度中斷,現在終於重啟。身在澳洲的編舞家團隊與香港演藝學院舞蹈學院學生舞者們以遙距排練的方式完成舞作,是艱難環境下一次極具意義的國際交流。

◆文:香港文匯報記者 尉瑋 圖:香港藝術節提供

《無極》2018年於墨爾本藝穗節首次亮相即獲得五星好評。50位舞者充滿整個舞台,圍成一個大圓,在呼吸間連為一體,舞蹈順應而生。每個舞者如同水滴匯入汪洋,時而濺出水面搏擊天空,時而匯入大流成就磅礡力量。衝撞、背離、匯聚、建構……史蒂芬妮·雷克藉由身體勃發的力量與聚散有時的變幻隊形,傳遞出對於人類與社會、個人與群體關係的想像,而其中細碎的表達又隱隱訴說人性拉扯,整個作品令人目眩神迷。

《無極》首演後,衍化出與不同城市舞者合作的版本,去年6月曾於巴黎夏樂宮國家劇院上演,今年4月又造訪台灣國際藝術節,現在幾經波折下,香港版終於即將亮相舞台。

招募本地舞者,用遙距排練的方式製作,在疫情反覆衝擊下,這似乎為舞作提供了可能的便利巡演方式。但其實,這並非雷克創作時的有意鋪排。

為舞作創作「食譜」

「最開始的時候,我完全沒想過這個作品會巡演!」雷克笑道,「因為它有50個舞者,我當時覺得就是在墨爾本,做完演出就結束了。」後來演出獲得好評,片段在網上傳播,不僅有了重演的機會,亦有來自四方的國際邀約。「後來還是別人建議我們,可以用本地的舞者來演出。噢!好主意!於是才有了之後一系列的巡演。」

雷克說,這種合作方式不是普通的巡演,「以往總是到了一個地方,一周後演出完,離開。現在我們則是深深地和本地的人們去建立聯結。我們一起工作,了解對方,這種交流的方式我很喜歡。」

疫情開始後,更大的困難來了。藝術家難以飛到當地指導排練,透過網絡的遙距排練成為了無奈的plan B。雷克回憶第一次用遙距方式製作演出,是在巴黎,因為疫情的爆發,現場演出被取消。「坦白說,剛開始時我很抗拒,不覺得我們能做到。」她說,「因為演出很大型,要在studio中去教會舞者已經是一項大工程,更別說是遙距了。但面對當下的情形,我和自己說,我需要改變思維,更加open-minded。」

雷克開始為自己的舞作製作「食譜」,她和團隊做了一系列準備,在墨爾本拍攝了系列影片,將舞作分解為小段,將節奏放慢來解析、示範。亦做了很多記錄的工作,將所有的細節指示都列出來,成為一份細緻的,可供操作的「食譜」。然後藉由與當地經驗豐富的排練總監的緊密合作,將作品的意念去傳遞、實施。

巴黎的演出獲得了巨大成功,也為之後的遙距工作提供了經驗。稍後的台灣版與香港版進行得更加順暢。雷克說,透過網絡來排練是奇妙體驗,雖然比不上面對面的交流,但是創作者們在網上聯結的那一刻,如同是一個「奇跡」。遠距千里的人們仍能碰撞思想,並將作品傳達,在疫情強烈衝擊國際交流的當下,這種聯結與合作令人觸動。

大編制 大能量

雷克將《無極》稱為自己的「passion project」,作品的種子很早就埋在心中。「我非常喜歡用大編制來進行創作,例如二三十個舞者。在此之前,我已經做了一些作品是關於相似的主題。《無極》的創作過程是非常快的,我們之前分小組工作,然後當大家合在一起的時候,只用了10次排練,舞作就成形了。」

雷克分享,在自己創作的更早期,獲得的資助只能支撐與較少舞者合作,「但我真的很想做大型的大膽作品,於是當時的想法是和學生合作,他們從城市中的不同機構來到這裏,聚在一起,在這期間,各種跨界碰撞會發生,這給了我很多靈感。我覺得,將大量的舞者放在台上,可以訴說很多關於社會、人與人的關係、群體中的動態的東西。而且當和大數量的舞者去合作,將有很大的編舞潛力,能呈現更大的力量。」

至於其中的挑戰?「這一大群年輕舞者,帶來超級多的能量,但同時也非常吵鬧和混亂。」雷克笑道,「他們仍在嘗試摸索自己是誰,這個過程非常有趣。」

不同舞者 不同色彩

舞作擁有不同的版本,來自不同文化背景、訓練體系的舞者們為作品帶來不同色彩。雷克說,她在香港舞者身上同時看到美妙的流動感與尖銳的進擊力;而在巴黎,舞者身上有更多的瘋狂,「好多不同的個性,非常多元」。「看到作品有變化,非常有趣。」她說,「我不想舞者是機器,去複製原初的舞者,我非常鼓勵他們找到自己的方式。」

她也觀察到東方舞者與西方舞者之間的不同。東方舞者對於「群體性」有着敏銳感知,他們嘗試尋找各自之間的聯結,將其內化至自己的自我中,並能和他人融為一體。「在這個作品的某些段落,這種感知非常重要,而這種狀態在其他地方,不是那麼容易達到。」她說,東方舞者的肢體與動作有水一般的流動質感,西方舞者則更偏向混亂的爆發,與個性風格的張揚。

所以對她而言,這個作品的另一挑戰,是在不同的版本中解決不同的問題。有些地方的舞者需要尋找如何達到共振與融合;有些地方的舞者,則要去尋找個體的色彩,發掘自己內在的瘋狂。

「但最美的是,雖然舞者有那麼多不同,我們仍然發現有那麼多共同的東西可以分享。舞蹈真的是『通用語言』,我們藉此了解對方。」

把敘事交給戲劇 把曖昧留給舞蹈

《無極》常被形容為力量澎湃、情感激烈。但雷克說,她並不想去明確所謂情感的動機,對她來說,情緒應藉由身體和編舞來創造、傳達,而非一種扮演。「所以我從來不說:這是個悲傷的雙人舞,你要讓觀眾感到悲傷。而它是由動作生發出來的。如果你有50個舞者,全都用盡全力去吼叫,那你不需要告訴大家那是什麼,它本身已經具有某種情感的衝擊,不用細說。我的哲學是,透過編舞來創造情感。我不希望舞者在『表演』,或是裝扮上某些情感的表面,這不是從最本真的地方而來。我們在作品中創建情境,然後希望藉由動作來引領大家到那裏,用最本真的方式去感受。」

她也不喜歡將故事線放入作品中。「我還蠻『反敘事』的。」她說,「我把這留給劇場導演,他們會做得非常出色的。我覺得舞蹈的長處,是訴說神秘,訴說曖昧不清。」雷克說,舞蹈讓我們感受理智思考無法明白的東西,充滿力量的舞蹈可以將人引入一處,在那裏,畫面、動作、身體的力量已經足夠為你勾勒「故事」。「我真的喜歡觀眾帶着他們自己的理解而來。」

《無極》

日期:8月25日、26日、27日 晚上8時

8月27日 下午3時

地點:香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院