伊院新系統掌握病人狀況加快出院

香港文匯報訊(記者 文森)作為醫管局九龍中聯網「龍頭醫院」的伊利沙伯醫院,疫情下病床緊張。為疏導病人,該院於2020年10月底成立指揮中心,通過新電子系統協助調配床位,「一條龍」實時掌握病人由抵達急症室求診、安排入院,轉往復康醫院或出院的流程。有醫護指新系統下,對病人、病床及車隊數量一目瞭然,省卻反覆致電查詢的麻煩,加快床位輪轉。院方指自從新系統實施後,病人平均出院時間縮短三分之一。

提升溝通效率 病床流轉更快

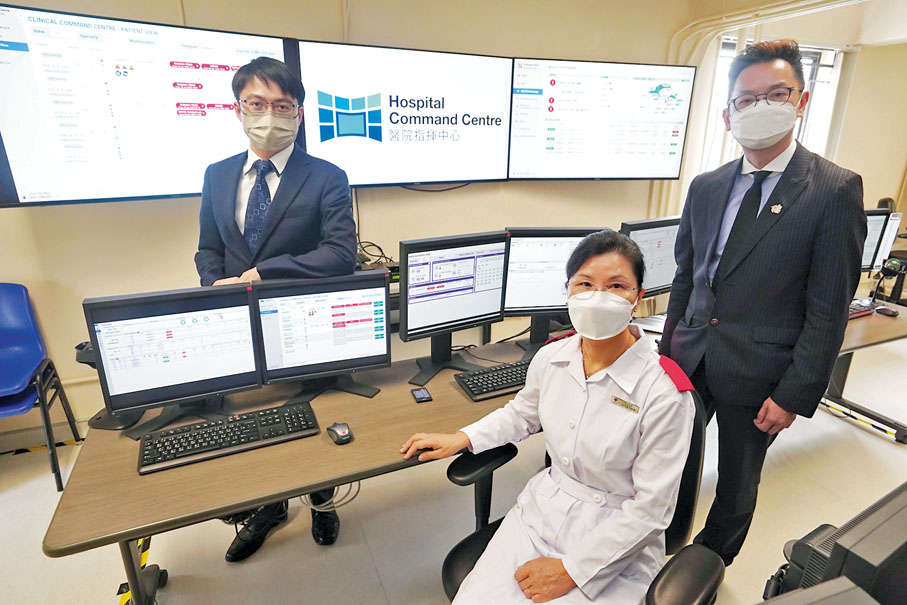

九龍中醫院聯網資訊科技統籌、伊院神經外科顧問醫生麥凱鈞解釋,病人由入院、住院至出院,過程牽涉行政、臨床及護理部等多個部門,運作十分複雜,形容新電子系統猶如「打通醫院嘅任督二脈」,整合各部門數據,提升溝通效率,令病床流轉速度更快,縮短病人等候時間。為配合醫管局的智慧醫院發展,伊院指揮中心目前作為試點運作。

新系統減少不必要電話來往,令出入院流程更暢順。該院的中央護理部部門運作經理魏秀珍憶述,以前新病人入院時,急症室護士要不斷往醫院病房致電,查詢床位空缺情況,「打完呢間(醫院)無,就打下一間問!」待病人出院,病房護士再致電車隊,有沒有人手運送病人,而兩邊經常失諸交臂,「呢邊得時,嗰邊又唔得!」院方統計自系統推出後,處理了2,100個案,按每個個案2分鐘通話時間計算,共省下4,200分鐘。

協助醫生巡房 高危病人優先

伊院另外開發臨床作業系統,協助醫生巡房時,先為風險較高病人看診。麥凱鈞表示,以往按病床編號順序巡房,由第一張床巡到最後一張床,共40張,需時兩小時,「但第一張床係咪代表最需要先巡?」他指現時打開平板電腦,人工智能根據各項維生指數,識別較高危病人,提醒醫生率先檢查有需要的病人。目前作業應用於內科病房、骨科及神經外科,冀之後推展至所有病房。

此外,急症室輪床上安裝「智慧標籤」 ,可即時掌握病人的等候位置。九龍中聯網行政事務總經理雷沛然指,運送員尋找病人時間,比以前平均減少3分鐘。指揮中心配備了多部電腦及大熒幕,顯示實時更新的儀錶板,實時監察整間醫院的運作,即時作出床位及資源調配。