【粵語講呢啲】談談香港這幾十年來粵語流行曲的填詞水平

梁振輝 香港資深出版人

筆者作為「粵語保育及傳承」的中堅分子,對粵語一直被視為「不能登大雅之堂」,心中當然不快,但我們又確實有點「不爭氣」。

什麼叫「粵語保育及傳承」?狹義來說,唱粵曲,唱粵語流行曲都算。曾接觸粵曲的人,即便不懂粵語的外省人,在看到曲詞中敘事調理、言之有物、詞藻秀麗,均留下一個美好的印象。反觀香港樂壇中這幾十年來所交出的粵語流行曲歌詞,就算是那些被公認為大師級的填詞人,都不時有「貨不對辦」的情況出現;看來上述所說的「不爭氣」言論是有其理據的。

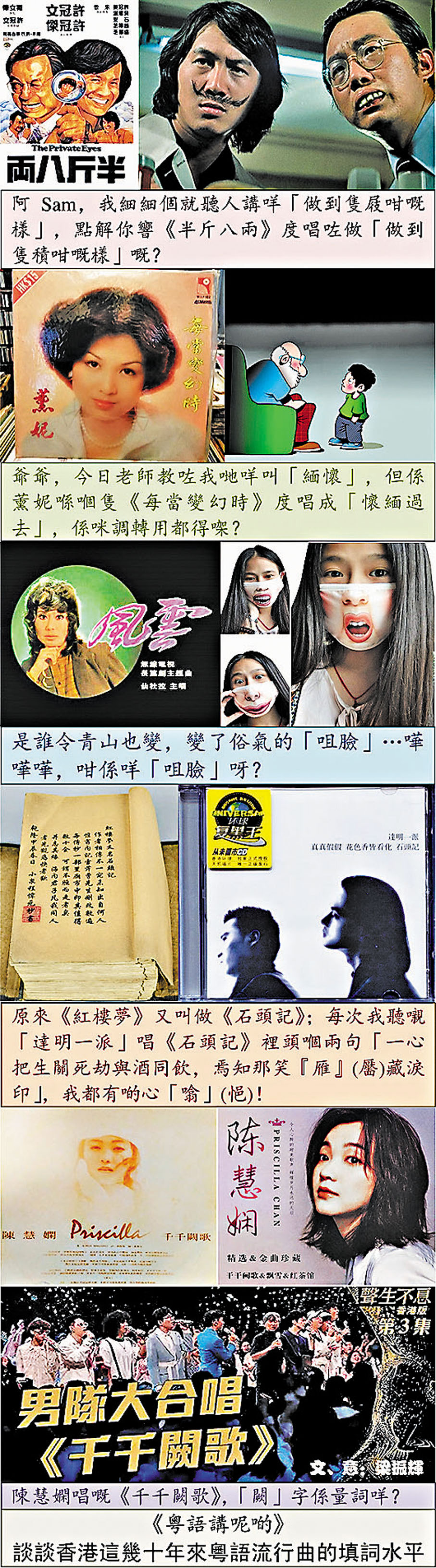

1976年,許氏兄弟推出喜劇《半斤八両》,其主題曲《半斤八両》由許冠傑主唱、黎彼得填詞,以下一句歌詞更成為香港人的口頭禪:

做到隻積咁嘅樣

正確的講法應是「做到隻『屐』咁嘅樣」。事有湊巧,「積」、「屐」的普通話讀音都是「jī」!

1977年,由薰妮主唱、盧國沾填詞的《每當變幻時》中頭幾句:

懷緬過去常陶醉,一半樂事,一半令人流淚

當中的「懷緬」把「緬懷」一詞不按本意的倒裝了。這以詞遷就音韻的做法非刻意地生成了一個使用度其高的錯誤四字詞「懷緬過去」。

1980年,由顧嘉輝作曲、黃霑填詞的電視劇《風雲》主題曲中有兩句歌詞:

是誰令青山也變,變了俗氣的咀臉

當中的誤點是把「嘴臉」寫作「咀臉」,還有唱者仙杜拉在把「臉(lim5)」誤唱成「lim6」而沒被糾正過來,導致及後有不少人誤以為「臉」可以有「lim6」這個異讀。無可否認,唱成「lim6」切合了曲中音韻,但不可能用誤音去遷就,唱得上口就算;出現了這類問題,填詞人須與作曲人商討以作調整。

1987年,由達明一派主唱、邁克/陳少琪/進念二十面體填詞的《石頭記》中有兩句歌詞:

一心把生關死劫與酒同飲,焉知那笑靨藏淚印

歌者把「靨」字看成「雁」字唱出,此後「雁」這個讀音便深入民心了!其實「靨」應讀成「jip3」(「醃鹹蛋」的「醃」的口語讀音)。究其原因,填詞組中應有人誤以為「笑靨」是「笑贗」,當中的「贗」(簡體「赝」),音「雁」,指假的、偽造的,如:「贗品」。其實誤寫誤讀不應大驚小怪,筆者感奇怪的還是為何組中其他成員竟沒有察覺到這個天大誤點。

1989年,由陳慧嫻主唱、林振強填詞的《千千闕歌》,曲名還有另一個較少出現的版本《千千闋歌》:「闋」,音「缺」,是計算歌、詞、曲的單位。「宮闕」指建築富麗堂皇的宮殿。應是「闋」屬冷僻,所以不少人把此字與其較人所熟悉的近形同音字「闕」混淆了。

回看內地與台灣的作品,好像從來沒有上述這種現象,這似乎是近年香港人的文化水平普遍出現了問題罷。