【情牽鄉港系列】雲南風味落地香港 「滇」在唇邊 家是春城

香港的窄巷長街,隨處可見「雲南風味」米線舖。喜愛粉麵的香港人,令米線融入本地日常食譜,成為大眾化的飲食選擇。隨着旅遊業發展,香港人對雲南的了解也逐漸深入,那裏有宜人的氣候、豐富的物產、獨特的風土人情。一方原始天然、淳樸優美的淨地,與香港的繁華現代形成鮮明反差,令不少久居都市的人心馳神往。說起雲南美食,其實遠不止於米線,九龍城「雲風堂」餐廳,就藏着由來自雲南昆明的內地移民香港的家庭帶來的「滇」之風味。◆文、攝:香港文匯報記者 黃依江

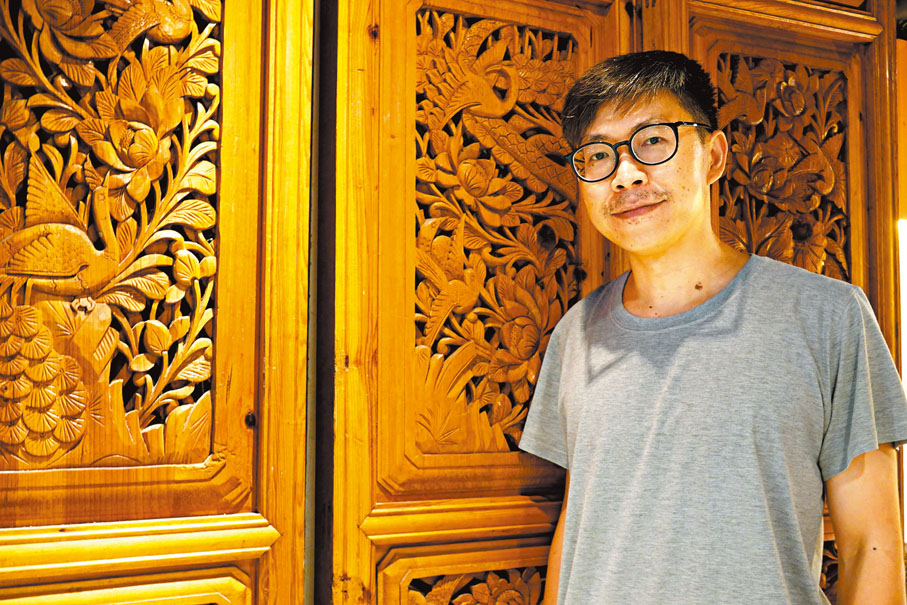

店主萬泓一家於上世紀八十年代搬來香港,當時他只有7歲。萬泓在昆明的農場裏長大,記憶中那裏有吃不完的瓜果,每日與大自然朝夕相處,溪水中的蝌蚪,草叢裏的甲蟲,這些在他來到香港後,就很少見到了。「來到香港,高樓大廈,滿街汽車,家家戶戶都有雪櫃、電視機,這些都是在內地未見過的。」談起初來乍到時的感受,萬泓仍記憶猶新。

從米線到滇菜

九十年代初,雲南米線店舖開始在香港出現,萬泓的父親創辦了一間粉麵廠,專門製作雲南米線。「我爸爸那時從內地學了技術買了機器回香港,製作新鮮米線供給店舖,但那時米線舖不多,用量小,而且在香港設廠成本很高,那些店舖寧願選擇從內地入貨,慢慢就沒了銷路,最後只好把廠關掉。」萬泓講到,其實現今雲南米線店舖從那時開始就已不用雲南米線,而是使用江西米線,這種米線經過乾燥以致粉身較粗,雖缺乏米漿香味,但因成本低廉也比較耐放,為店家所好。

關掉米線廠後,萬泓的父親便在西貢開了一間小小的雲南餐廳,開始因為缺乏廚師,只賣米線和一些簡單飯餸,後來申請到政府的補充勞工計劃,專從昆明請來廚師,開始做私房雲南菜。店舖比較有名的是雲南野山菌,萬泓說菌很需要烹飪技巧:「香港烹調方法是追求爽口,可能翻炒兩下就出鍋,但新鮮菌類這樣處理就很危險,可能會中毒。」也許是受氣候影響,萬泓覺得雲南和香港的烹調手法有很大不同:「滇菜香辣,粵菜清淡;滇菜比較乾身,粵菜喜歡勾芡……」但這區別並不影響香港人對雲南菜的喜愛,汽鍋雞、牛肝菌,都是備受歡迎的滇菜菜品。

萬泓也坦言,雲南菜在香港做不到完全正宗,菜品大都經過改良,他認為地方菜的烹飪最重要是一定要請地方廚師,唯有從小都吃慣雲南菜的人,才會透徹理解雲南菜的烹調原理。「沒有絕對的地道,但地方菜式做法都有一個基本原理,只可在原理基礎上改良,基礎不能改變。」

失而復得的方言

餐廳廚師均為雲南人,萬泓和他們平常用昆明話交流,在來香港之前,這是他熟練運用的家鄉方言,但他講起,自己也曾有一段講不出家鄉話的時間。剛來到香港時,萬泓一家不會講廣東話,走在街頭用昆明話交流,就會有路人側目:「你會感到那種壓力,別人一直望着你,讓你覺得自己很奇怪。」為了消除這種「外來者」被排斥的感受,他努力學習廣東話,但直到兩年後再回昆明,他忽然發現自己失去了講家鄉話的能力:「可能因為那時年紀太小,只在家聽父母講,就變得只能聽懂,但講着講着就會卡住……」這令他覺得怪異,直到後來常常回鄉探親,情況才慢慢改善,失去的語言能力才又回來。

萬泓的父親在港幾十年,仍不適應這裏的氣候,他留戀昆明四季如春的溫度,北回歸線穿過帶來的乾爽而不帶濕氣的風,於是在退休後又返回了昆明生活。萬泓講起一些來港雲南人會有種特殊的生理現象:「昆明海拔高,氧氣含量低,有些雲南人來港後,因為氧氣含量變高,會有一種『醉氧』感覺,每天都昏沉嗜睡。」每個人都和家鄉有或多或少難以切斷的情思,問及萬泓最喜歡的食物,也並非什麼值得寫入餐單的山珍海味,而是雲南當地最為家常的酸菜薯仔湯。

談及身份認同,萬泓說在1997年前,香港人很強調自己是香港人,而不會覺得自己是中國人,這是他與土生土長香港人的最大區別:「我本身是內地出世,也在那裏受過一段時間教育,我始終覺得自己是中國人,只不過是一個在中國香港生活的中國人,我不會去刻意強調香港人身份,還是會覺得自己更是一個雲南人。」近幾年他的身邊也有許多人移民,也有人移民後又回流香港,他卻對移民不太動心:「我覺得去到國外,別人還是會覺得你是『外來者』,那種被排斥的感覺,我不太想經歷多次。」