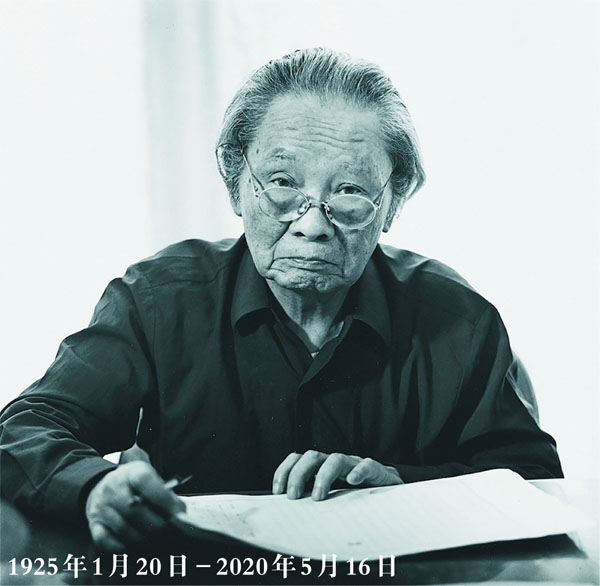

《魯冰花》淚光閃閃 鍾肇政夢中辭世

提攜眾多文學後輩 被譽為「台灣文學之母」

香港文匯報訊 據澎湃新聞報道,被譽為「台灣文學之母」的鍾肇政16日晚間辭世,享年96歲。他的長篇小說《魯冰花》在兩岸廣具知名度,他的一生正是一部台灣文學史的見證。他最為膾炙人口的作品則是1960年發表的首部長篇小說《魯冰花》,在經過改編為同名電影和歌曲後,廣為人知。1989年,甄妮在央視春晚上翻唱了同名歌曲,更是勾連起兩岸共通的情感,至今仍是兩岸幾代人的共同記憶。

鍾肇政於1925年生於中國台灣桃園,父母一個說客家方言,一個說閩南方言。在淡江中學、彰化青年師範學校畢業後,曾就讀於台灣大學中文系,但很快即輟學,回家鄉擔任小學教師。

高燒造成聽力障礙

「他在台大中文系,只讀了兩天就退學了。有兩個原因,一個是在兵役期間因高燒不退造成聽力障礙,另一個更為重要的原因是他用中文書寫很吃力,而且特別不習慣台大老師五湖四海的口音。」 台灣淡江大學中文系副教授、文學批評家楊宗翰告訴記者。

鍾肇政自七歲起,「即被迫學習日語」,「到了進中學時,校內日常所用語言已全部是日語,等到中學時代,讀寫不用說,連思考也全是日文」。

20歲開始自學中文

1945年日本投降,台灣光復之後,20歲的他,如飢似渴地學習中文。正如他在自傳體小說《濁流三部曲》之三《流雲》中所描寫的:先是飢不擇食地四處找書,借《三字經》《千字文》《七言雜字》等書認字,又專攻中文教科書,「把不會讀的字一個個抄下來,再翻漢和字典,注上切音......一篇文章用這方法讀會了,就到戶外去大聲朗讀,一次又一次,一遍又一遍,直到能夠背誦為止。」從識字到寫作這個過程相當艱難,但鍾肇政從沒想過放棄。

最初的創作,他是「用日文思考,起草,然後自譯為中文;繼而,思考仍用日文,日文句子既成形,即在腦中譯為中文,免去寫下日文草稿的手續」;最後才終於完全跨越語言障礙,能夠直接用母語進行思考和寫作了。

「這種學習語言的過程,『創作即翻譯』的方式,不獨為鍾肇政所有,幾乎是他們那一代作家所共通的經歷。」楊宗翰說道。

《魯冰花》搬上銀幕

1951年,鍾肇政發表了處女作《婚後》,經過近十年的練筆,於1960年發表了首部長篇小說《魯冰花》,兩年後由明志出版社出版。

魯冰花學名羽扇豆,與台灣方言裡的「路邊花」諧音。小說以此為喻,講述一位有�蚚葭e天賦的鄉村少年,不被周圍環境理解,不幸染病早夭的淒美故事。書中,鍾肇政借助代課老師郭雲天之眼,呈現複雜的社會問題,其中貧富差距、學校教育、農村發展以及政治污染等問題,到今天依然發人深省。

在楊宗翰看來,當時台灣少有如此勇敢對社會真實面進行書寫的作家,「但畢竟是他的第一部長篇,文學質量很難說有多高,然而在相對簡單的故事中,小說仍然展出十分動人的氣質。」

「台灣人三部曲」影響深遠

因此,1989年被影視公司選中改編為同名電影搬上了大銀幕,導演是楊立國,編劇則是赫赫有名的吳念真。電影一經公映,立即火遍全台,同年在大陸上映,看哭了無數人。

不過楊宗翰也提醒,「他最有文學價值的當然是『濁流三部曲』(《濁流》《江山萬里》《流雲》)『台灣人三部曲』(《沉淪》《滄溟行》《插天山之歌》),他自己也肯定以它們為傲。」