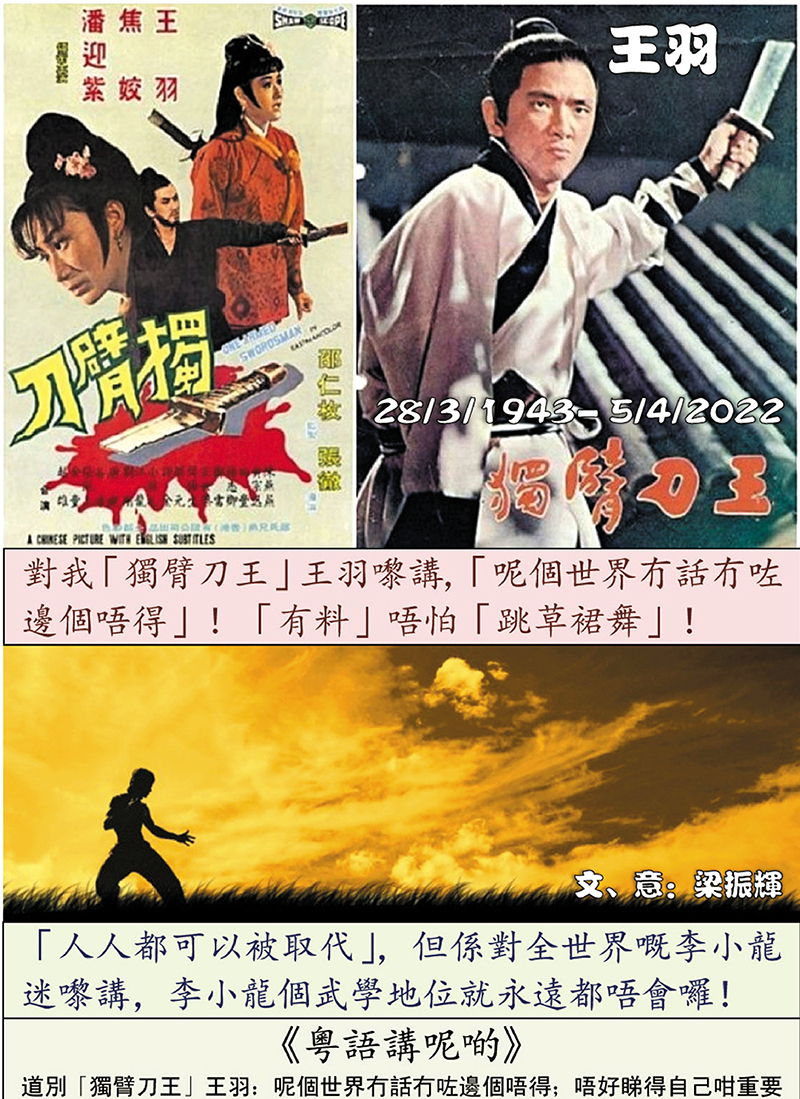

【粵語講呢啲】道別「獨臂刀王」王羽:呢個世界冇話冇咗邊個唔得;唔好睇得自己咁重要

◆ 梁振輝 香港資深出版人

2022年4月5日,上世紀六七十年代風靡一時,人稱「獨臂刀王」的武俠巨星王羽與世長辭,享年80歲。他的「威水史」其實也是香港電影史上一段輝煌歷史,當中其人生的一個轉折點帶出了值得人們討論的一個命題:

呢個世界冇話冇咗邊個唔得

1967年,邵氏電影公司推出了一部由張徹執導、王羽擔當主角的武俠電影《獨臂刀》;當年在港台、東南亞相當轟動,除創下了129萬的本土票房成績外,更掀起了新派武俠浪潮,王羽遂成為紅極一時的武俠片明星。1969年,張徹挾《獨臂刀》的餘威推出《獨臂刀王》,也取得了139萬的票房佳績,奠定了王羽、張徹這個黃金組合的武俠片地位。

當年的邵氏資源雄厚,擁有最好的導演,最佳的編劇、優秀的音樂創作,加上有自己的影城和一個完善的港台、東南亞的發行網,遂流傳「點石成金」的講法——點着誰當主角誰就走紅。沒錯,所選主角本身當然是可造之材,可如非悉心栽培以及提供機會,亦難以冒出頭來,遑論鶴立雞群;所以行內人普遍認為:

邵氏沒有你可栽培其他人才

你沒有邵氏你可沒那麼風光

應是這樣,邵氏在與演員訂定合約條件時都會比較嚴苛;基本上不存在日後通行流行的「分紅制」。在未紅時,演員當然什麼條件都甘願接受,但紅了之後就滿不是味兒了。如公司真的很看重你,給你的條件可能會寬裕一點。

王羽在力爭下終於取得了一般演員沒能得到的「導演權」。1970年上映的《龍虎鬥》就是由王羽自編、自導、自演的民初拳擊片,但是仍滿足不了心高氣傲的他。這部電影的票房收入達150多萬,比起由張徹執導的兩部《獨臂刀》影片的票房還要高,頓時給已萌生去意多時的他打下了一口強心針。適值邵逸夫多年來最得力的助手鄒文懷因合作條件談不攏而另起爐灶——成立「嘉禾電影公司」,間接鼓勵了王羽離巢加盟的念頭。

鄒文懷不愧是鄒文懷,組新公司的資金雖然不多,但勝在充分理解市場運作。他拿着王羽這張在港台、東南亞已闖出名堂的「獨臂刀」與當日甚至今天日本規模最大、擁有最多的電影院和票房收入的電影公司「東寶」洽談合作。結果,雙方達成開拍《獨臂刀大戰盲俠》的協議——由廣為香港電視觀眾熟悉的「盲俠」勝新太郎與「獨臂刀」王羽兩大巨星來個大對決。眼看「嘉禾」來勢洶洶,邵逸夫也不敢怠慢,隨即指示張徹作出有效反擊。張徹立馬籌拍《新獨臂刀》——新任「獨臂刀」由剛獲亞洲影帝榮銜的姜大衛飾演,且有亞洲影后李菁和已嶄露頭角的狄龍坐鎮演出。卒之,兩片均為觀眾所受落,原因大抵是不沿襲——前者有新的較量對手,後者則有新面孔和革新的武打設計。不得不提,姜大衛、狄龍二人兩年前在《獨臂刀王》中還是「茄哩啡」(跑龍套)哩。

其後王羽「食住『獨臂刀』條水」(承着好勢頭而繼續發展)開拍了多套「獨臂概念」的電影,票房雖則一蟹不如一蟹,但總算有一定進賬;間接證明了一點:王羽沒有邵氏真的沒有那麼風光,但仍然可在電影界中立足,所以對王羽來說那句「呢個世界冇話冇咗邊個唔得」依然成立。王羽的「跳草裙舞」(以離職為由去要求老闆改善待遇)事件迫使邵氏提拔更多新人、發掘更多片種,以減低對某個當紅演員的依賴,也向內外釋出了與上述義同的信息。

至今仍為人樂道的,還是1976年由兩任「獨臂刀」領銜主演的《獨臂雙雄》,竟在圈內一致認為「冇得輸」(近乎必勝)的形勢下落得慘敗收場——票房僅得廿餘萬。死因明顯,「獨臂」概念遭過度消費,加上王姜二人已缺乏叫座力,導致二人合組的「王姜電影公司」最終成為一片公司。對姜而言,他似乎是不在邵氏的環境下發揮不了昔日的光輝,間接應驗了「真係冇咗邵氏唔得」的殘酷現實,也帶出了一條提醒人們在現實生活中須具危機感的信息:

唔好睇得自己咁重要

意味着:

人人都可以被取代

然而,世上也存在着個別例子,比方對全世界的李小龍迷來說,他們的偶像李小龍的武學地位是永遠都不會有人可以取代到的。