劉亮程:人人活在25歲 「本巴」 國度

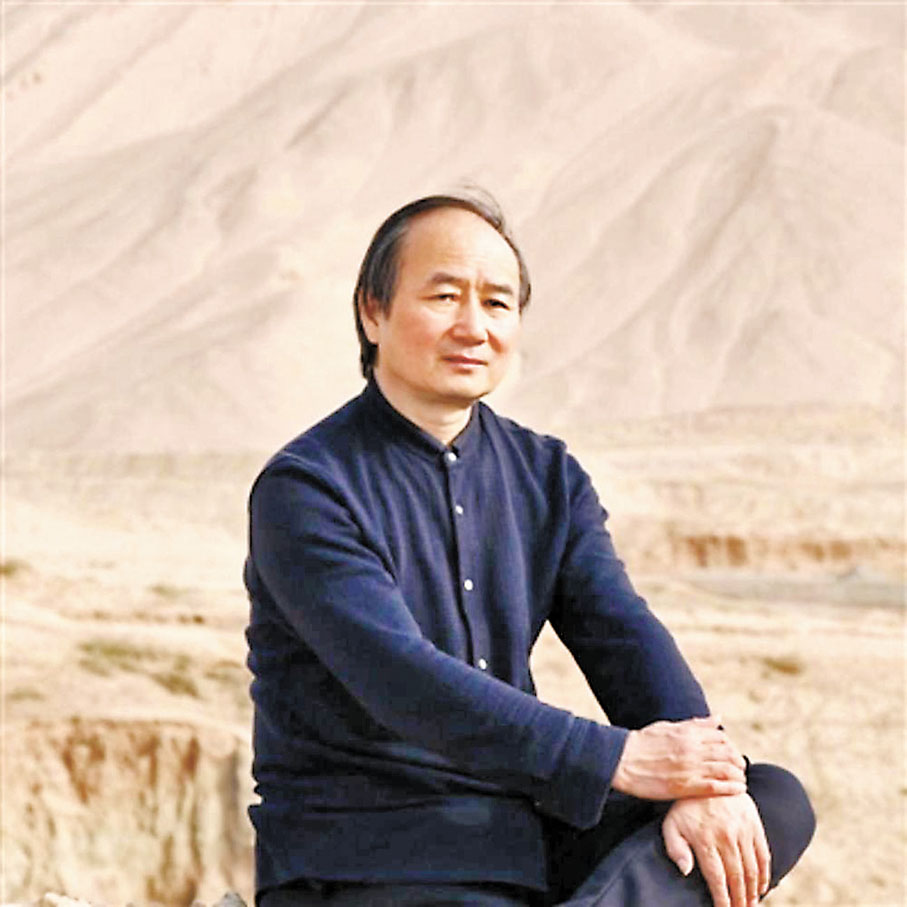

在偏遠新疆寫出有全國影響,甚至聲名遠播國際的作品的作家中,劉亮程是公認的代表之一。他早年以散文集《一個人的村莊》蜚聲文壇,後轉型小說創作,先後出版《虛土》、《鑿空》、《捎話》等長篇小說。早前,剛過60歲生日的劉亮程在烏魯木齊市舉辦的長篇小說《本巴》品讀會上說:「《本巴》是我寫給自己的童年史詩,是我寫作歷史中最天真的一次。」他表示,希望讀者多了解在新疆這塊遼闊神奇的土地上曾發生過的故事。◆文:香港文匯報記者 應江洪

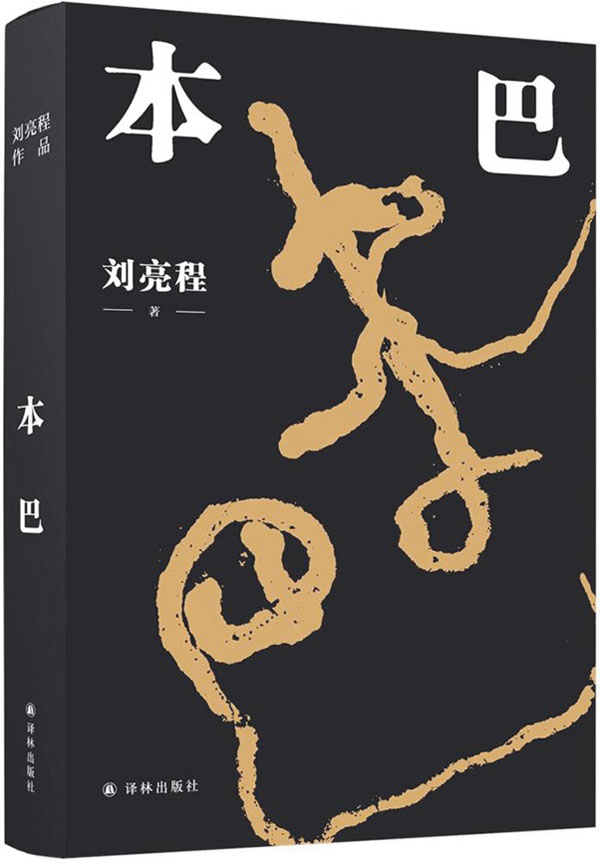

《本巴》是劉亮程歷時5年完成的最新長篇小說。它在出版前,就以全本形式於《十月》雜誌刊出,並榮獲2021花地文學榜年度長篇作品。出版後引起廣泛關注,進入新浪讀書和《中華讀書報》、《中國出版傳媒商報》等各大媒體的好書榜單。

在史詩盡頭暢想

本巴,是草原的名字。蒙古語中意為寶瓶、人與萬物的母腹。劉亮程的《本巴》與新疆13個世居民族之一的蒙古族傳世英雄史詩《江格爾》,有着一段不解之緣。

十多年前,劉亮程前往新疆塔城地區和布克賽爾蒙古自治縣旅行。這裏位於準噶爾盆地的西北邊緣,是蒙古族傳奇英雄江格爾的故鄉。看着遍布每一片山谷草原、深嵌於大地之上存在了成千上萬年的羊道,他深受震撼,便開始在遊走的間隙閱讀史詩《江格爾》。

劉亮程回憶說,讀《江格爾》是非常有趣的閱讀體驗,你會感慨人類童年時代對時間的絢麗想像,並被這部史詩所透露出來的天真所打動。「因為它是口傳文學,想想看,在那樣的年代,一到夜晚,茫茫草原上,部族的老人和年輕人圍坐在江格爾奇(蒙古族史詩說唱者)旁邊,聽着祖祖輩輩流傳下來的英雄傳奇……直到月落星稀,東方發白。他們在史詩中塑造無畏、充滿天真的英雄,又用這種塑造來激勵自己,戰勝困難,獲得勝利。」

讀得多了,劉亮程萌發一個念頭,「寫一部天真的小說」。十餘年來,這個念頭由初生漸次擴大,最終成就了這部充滿想像、道出天真的長篇小說《本巴》。

小說以《江格爾》為背景展開,講述了三個孩子的故事:一個停留在哺乳期不願長大的孩子;一個不願出生、被迫出生後還要回到母腹的孩子;還有一個在母腹中管理外面國家的孩子;他們把現實世界的沉重,做成輕鬆好玩的遊戲……小說塑造了一個沒有衰老沒有死亡、人人活在25歲的本巴國度。在史詩駐足的地方,作者劉亮程往更遠處暢想,哲思貫注,追溯逝去的人類童年,呈現出藝術的恢宏絢爛,亦流露現代人返璞歸真的精神追求。

書寫時間本質面貌

「我幼年、童年、少年時在沙灣(新疆塔城地區沙灣市)的一個小村莊裏生活;30至50歲時,在烏魯木齊工作生活;50歲以後,又到木壘哈薩克自治縣英格堡鄉菜籽溝村耕讀。每日在雞鳴聲中醒來,聽風颳過樹葉、屋檐的聲音,彷彿又回到童年。」

而在他正處於童年時期的小外孫女身上,劉亮程找到了小說《本巴》的存在依據。那一刻,他正在同小外孫女玩一個模擬商店購物的遊戲。小外孫女把她在遊戲中「買」到的事實上並不存在的一袋鹽放到劉亮程手上,還一本正經地問他鹹不鹹。

劉亮程坦言,自己小時候手裏肯定也拿過許多沒有的東西,後來就都扔了、忘了。「人一長大,就不再相信沒有的東西,幸好還有文學,文學就是現實世界的無中生有。」

幾十年的寫作生涯中,劉亮程寫過許多的童年故事,他也一直用來自童年的眼光在看這個世界。談到新著,劉亮程表示,「我想在《本巴》中把時間作為一個本質,而非手段去寫,寫出時間的面貌。」

他說,史詩《江格爾》中,前輩們就在想像時間。他們處在那個年代,四周都是強大的莽古斯(敵人)。人害怕衰老,一旦衰老就會被人欺負、被別人征服,所以他們天真地想像出了一個「人人活在二十五歲」的本巴國度。「時間不往前走,他們就有足夠時間吃喝玩樂打仗,一仗打敗了下一仗還能再打……」

小說《本巴》則接着這樣一個時間觀念往前思索:時間對我們來說到底是什麼?我們對時間的想像能達到一個什麼樣的境地?劉亮程說,對本巴世界的想像,其實就是現實世界無限伸長的影子,是我們寄存在高遠處的另一種生活。

不唯《本巴》,其實劉亮程大部分作品的母題就是時間,他超越故事表層,以飛離地面的姿態書寫時間的本質。他曾說:「我希望我的文字最終展現的是一張時間的臉。村莊就是這張時間之臉的表情。它緩慢而悠長,是我認識的時間的模樣。」