《上山》推出繁體版 吟光:跨越時空與王維談談

在吟光的自述中,她是一名作家,是音樂從業者,也是遊戲、劇本的創作者。作為一名90後的典型「斜杠青年」,吟光顯然不滿足於作家這個身份的包裹。但文學創作,卻是她無法割捨的表達途徑,「文學肯定是我的立身之本,是我作為一個作者,甚至是作為一個人,在介入這個世界的最主要方式和媒介。」她說。●文:香港文匯報記者 胡茜 圖:受訪者提供

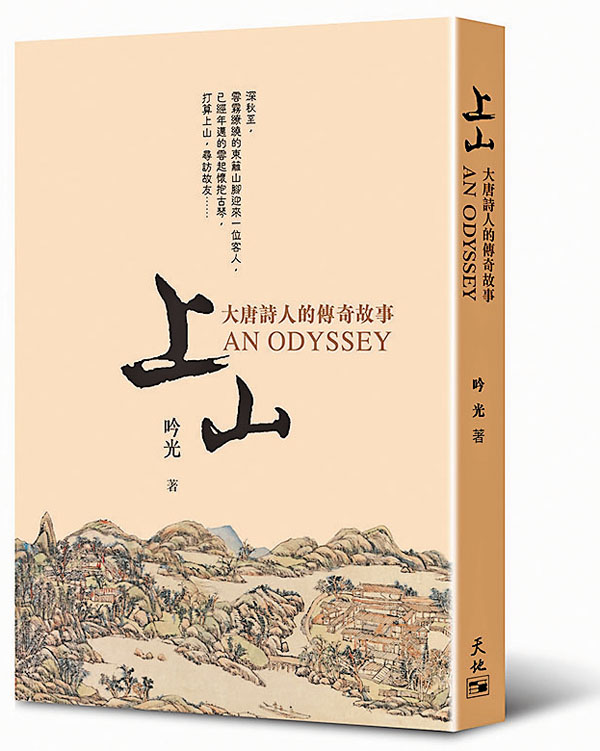

吟光在《上山》一書的自序中幾乎沒有提過關於自己的事情,講的都是創作中的思索,而顯然短短的五個篇幅,遠遠不足以讓她表達對於王維這個人物的探討,興奮的感受瀰漫在字裏行間。《上山》去年已在內地出版,在業內泛起不小的浪花,今年,該書通過香港藝術發展局資助,由天地圖書在香港出版了繁體版本。

「精神偶像」王維

儘管是以唐代詩人王維作為藍本來創作,但實際上,該書並非真正還原歷史,而是將王維與陶淵明分別幻化成小說人物,再隔着時空去呼應。吟光稱王維為「精神偶像」,很大程度是認為他的多元與自己頗為相似,「王維其實是跨界藝術家,如果用這個時代的話說,他是詩書畫樂四角。其實他是原創音樂人,他有寫過古曲,只不過是後來失傳了,而且他是很有名的詩中有畫、畫中有詩、詩中有樂、樂中有詩。」

不過,王維這種跨界在當時並不算獨有,「其實在古代很長的一個時間裏,文學和音樂是不分家的,比如說唐詩、宋詞、詩經、楚辭這些不同的文學形態,當時都是可以傳唱的,所以我覺得並不是我在創造一個跨界的藝術形態,而是復活古典的傳統。」而吟光自己亦醉心音樂創作,「吟遊詩人是我最喜歡的一種角色。」她說。

古代詩人芸芸,選擇王維作為書寫的藍本對於吟光來說,其實並非一種簡單的「選擇」,「我肯定是被他打動,甚至是感受到了很大程度的共情以後,就會迸發出的這些想表達的靈感和思索的問題。」在書中,她虛擬了一個王維與陶淵明之間的呼應,但這不是一種簡單臆測,很大程度上,亦是因為她自身與王維之間有着某種不可言說的吸引,「但是當然這個也是單方面的,他對我有沒有我就不知道了,也許有一天借助科技或者科幻的力量,我們可以實現真的跟古人對話,或者是穿越時空,雖然那不是現在能夠實現的事情,可文學可以穿越時空、穿越媒介,讓我們在想像中去實現不可能的對話、實現這個超越的思索,這個也許是文學或者說藝術的一個最大的魅力和力量吧。」她說。

諸如此類的剖析、觀察或解構在吟光的闡述中很常見,她對自己的作品沒有一種稀裏糊塗的順其自然,就如同《上山》一書嚴謹地查閱了很多歷史資料,卻又帶着浪漫氣息地引經據典,正如她本身透露出的複雜氣質。

虛構小說中的自我表達

誠然,文學的體裁多種多樣, 「作者文學」亦並不鮮見,但《上山》一書既是虛構,又被歸類為歷史小說,吟光坦承仍然於書中保留了很多的 「自我表達」:「我覺得可以分兩個層面,第一個層面是從客觀創作樂觀的角度來講,或許都是應該尋求一個平衡,就是個人意識和客觀性的表達,應該佔據一個什麼樣的比例?肯定要尋求一個平衡,具體這個平衡應該是多少,可能根據不同作品、他的特質,然後當然還有不同作者的風格。可能會不一樣,我的那三觀和文學觀都是很開放的,所以我認為沒有高下之分,只有你這個平衡掌握得好不好,或者用得好不好。比如說個人意識太強烈的作者,如果他的個人意識是很優秀的一個表達,那這就是他的優點,是他的長處,是他作品的一個特色,當然如果氾濫肯定就不好。」

「第二個層面是我個人創作的層面,我覺得無論是《上山》這部作品,還是我近期的一些新的作品,其實客觀來講,肯定都是個人的表達欲比較強的,甚至是比如說小說有一些散文化的風格,然後有很多以主人公視角講出來的抒情。或者甚至是這個環境描寫相對比較華麗,這也都是我自己審美取向的一個體現。」吟光闡述道。

然而,雖然已經出版過多部作品,吟光仍然保留了作為青年作家的謙遜,她不認為自己的「自我表達」是絕對正確的選擇:「我覺得這個價值判斷不是由作者來做的,是評論家來做,比如說這個表達的程度多還是少,然後它的效果好不好,可能我自己不太方便去做這樣一個評判。」

「我覺得我個人作為一個作家,肯定是屬於表達慾比較強的,但是我也認為,其他的目的都各有各的價值和必要性,我在創作中也是會兼顧到其他的一些,就是有意義的。也許我從個性上來講還是比較隨性自由,但是受過學院教育以後,有其嚴謹的學術的一面。」她說。

藝術家的創作初衷

藝術家的創作目的、初衷應該是什麼呢?吟光在訪問中自己提出了這樣一個問題,算是一種萬物歸因的思考,「如果從商業角度來講,有的作家可能是為了錢,為了名、為了利、為了賣出去。但即使是從純藝術的角度來講,不是為了商業目的的藝術家,也有不同的作家有不同的創作目的:比如說有的人是為了讀者而寫,有的人是為了發表在某一個雜誌、某一個出版社出版,他們的風格都不一樣。」她說道,「還有的人可能是為了某種藝術形式的探索,比如在文學史上留下自己的痕跡,那就又是另外一個目的。」

不過,吟光堅持自己的「變動性」,不願意給自己的作品設限,她認為這種設限無論對於作品本身還是個人對「吟遊詩人」的追求來說都是矛盾的、封閉的,「當然,也有一些人可能是為了自己而寫。所謂為了自己而寫,可能就是為了滿足像我這樣的表達慾,或者是抒發胸中,為填平溝壑、欲望、或者是悲傷撫慰等等。」她說。

隨着《上山》及幾部其他著作的出版,吟光之後的計劃是希望創作一個藝術烏托邦的大的系列,裏面會探討不同的藝術家、不同的價值觀。「《上山》這本書或只是一個影子,往後我還會延展出一個更大的幻想空間,裏面都會以藝術家和藝術觀的討論為主,不同的藝術觀有表達的自由,也許都可以成為不同的角色去討論,去讓他們在故事裏面展示這種不同。」她介紹道。

「我認為文學在不同的時代,借助不同的媒介有不同的展示方式,然而說一個故事、敘事來表達自己,應該是我最擅長也最感興趣的一個方式。」吟光如是總結。