歷史與空間:原汁原味古鎮行

● 馬承鈞

江南古鎮,是中國最具人文情懷和水鄉特色的歷史遺存,也是近年火爆的網紅景點。日前筆者偷閒重訪了水鄉古鎮。但我劍走偏鋒,不去遊人如織的周莊同里木瀆南潯烏鎮西塘六大經典,選擇幾個知名度較低、規模較小但內涵豐富的古鎮。它們較好保存了歷史風貌,每每令人賞心悅目,我很為自己的明智抉擇慶幸!

第一站到浙江省湖州市德清縣的新市古鎮。新市鎮始建於兩千年前春秋時期,東晉時已成建制。古鎮沿河築屋、傍橋成市,自古是浙北重要商埠。建於宋代的太平橋古韻悠悠,狀元橋因宋人吳潛考中狀元而得名。180米長的鐘樓弄古色古香,一頭連着市河,一頭連迎聖橋,像一幅絕美水墨畫。楊萬里讚曰:「人家兩岸柳陰邊,出得門來便入船。不是全無最佳處,何窗何戶不清妍。」新市蠶絲業發達,是古代絲綢之路發源地之一,電影《林家舖子》就攝於此。

過迎聖橋,是唐憲宗時(815年)建的千年古剎覺海寺,氣勢恢宏。進寺,見一石碑鐫黃庭堅《題覺海寺》:「爐煙鬱鬱水沉犀,木繞禪床竹繞溪。一暇秋蟬思高柳,夕陽原在竹蔭西。」旁有池塘,置二尺見方糙石,謂「張汶祥磨刀石」。老僧講出一段傳奇:清同治年間,河南俠士張汶祥與安徽團練副使馬新貽及武師曹二虎義結金蘭。曹二虎之妻貌美,馬新貽竟殺死曹霸佔其妻。張汶祥怒不可遏欲為義弟報仇,馬新貽則要捕殺張汶祥,張連夜逃至新市鎮,結識覺海寺武僧潮音,潮音曾在登封少林學武,擅長飛刀。張汶祥隨其苦學飛刀。後馬新貽升江浙總督,張汶祥屢入南京總督衙門,伺機殺了馬新貽,是為晚清四大奇案之「張汶祥刺馬案」……

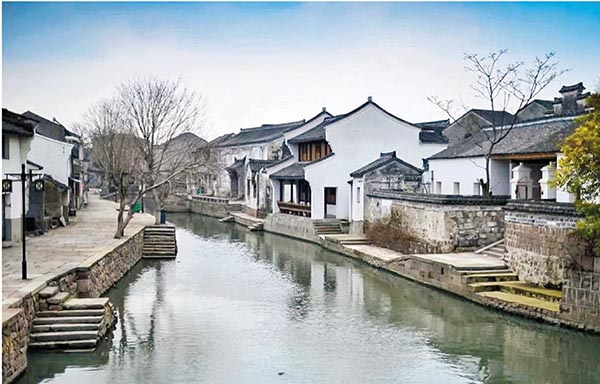

我的第二站是蘇州吳江的震澤古鎮。高牆深巷、水閣飛簷的震澤地處江浙毗鄰處,被稱「吳頭越尾」,也有兩千年歷史。古鎮河道如織、石橋縱橫,一派水鄉風情。古老的香樟樹搖曳身姿,恰似宣紙上盛開的水仙,更添韻致。導遊講,震澤宋代即興儒學,書院、義塾普及全鎮;清末民初震澤新式教育居吳江前列,1907年創建的淑群女校,開婦女解放之先河。我想:古往今來多少文人雅士聚集於此,這兒不啻「詩意棲居」,更是詩人心中的天堂啊!我瀏覽了震澤的師儉堂、慈雲寺塔、文昌閣等古蹟。師儉堂佔地2,500平方米,是面闊五間、六進穿堂式水鄉大宅,集廳堂、行棧、商舖、花園、河埠於一體,氣象古樸。鎮裏有座慈雲寺塔,建於1,800年前三國時代,六面五層、木簷樓閣式,高39米,鶴立雞群、優雅別致。文昌閣建於明代,兩進院落,前有山門,閣高三層,四周皆窗,瓊閣連通,供文昌神像,給人深厚的歷史滄桑感……

我還重遊了上海七寶古鎮。鎮口聳立壯美的牌樓和鐘樓。一條蒲匯河橫貫古鎮,安平橋、康樂橋、七寶塘橋各具韻致,兩岸吊腳樓、戲台及名人故居歷經千年風雨。古鎮形成於漢,宋時漸具規模,明清愈臻鼎盛。鎮中心有兩條街,北大街商舖密集,折扇陽傘、文房四寶、藍印花布、綢緞旗袍琳琅滿目;南大街雲集各地名吃,七寶湯團、寧波醉蟹、白切羊肉、南翔小籠包、無錫醬排骨和芝麻糖、梅花糕林林總總,滿街飄香。我選二樓臨窗處坐下,點了白切羊肉紹興花雕,邊聽評彈邊賞滿街古韻,實乃難得生活體驗。

七寶文化底蘊深厚,上海多項非遺項目被包裝成文創產品而走紅。在七寶皮影走馬燈旋轉燭台前,藝人點上蠟燭,走馬燈便攜皮影人物栩栩如生轉動起來,引得讚聲四起!另一門店人頭濟濟,匾額「蟋蟀草堂」,店主將蟋蟀捕捉、馴養、搏鬥過程及器皿演繹一番,再現蟋蟀文化和老上海民俗風情。我感嘆一個國際大都市能有如此古鎮,難怪人稱「十年上海看浦東,百年上海看外灘,千年上海看七寶」!

由滬南下,穿越杭州灣大橋就是寧波所轄的慈溪市,我前往慈溪歷史「活化石」——鳴鶴鎮。此鎮不同於臨河而建的江南古鎮,它依湖而興、依山成街,有「鶴皋風景賽姑蘇」之譽。鳴鶴一名頗有來歷:唐代大書法家虞世南乃當地人,其孫虞九皋,字鳴鶴,自幼文采出眾享譽一方,與柳宗元交好,可惜鳴鶴進士及第即英年早逝,家鄉人紀念他,改鎮名「鳴鶴」。

鳴鶴鎮堅守了古風古貌。水光瀲灩的白洋湖和杜湖、湖水倒影的馬頭牆、布滿青苔的石板路、兜售年糕餃的叫賣聲,盡顯民俗特色,別具魅力。我偏愛弱水空濛的煙雨江南,清新又迷離。石板路上行人步履從容,棕色油紙傘劃開水簾,吳越儂語飄在秋涼雨中,更顯朦朧,這「慢生活」鏡頭令我讚嘆有加。進一家茶室品茗小憩,巧遇兩位港客,我問:「鳴鶴比港島的赤柱、屏山文物徑如何?」他倆笑答:「無得比、無得比,鳴鶴真係好好睇耶!」

最後一站,我選四明山腹地的餘姚市人文古鎮——梁弄鎮。記得讀小學時曾來此春遊,但印象全無。如今梁弄是杭紹甬黃金旅遊線一顆明珠,距寧波櫟社機場僅40公里。梁弄秦時設鎮,唐時「人煙輳集,亦一巨鎮」,因弄堂(巷子)眾多得名「梁弄」,有「洞天福地」美稱。四明湖面積兩倍於杭州西湖,湖中多有島嶼,花樹葱蘢、風光迷人。

梁弄古蹟繁多,東晉政治家謝安曾隱居於此。大詩人李白、孟郊、皮日休、賀知章、陸龜蒙、劉長卿等曾來遊歷,李白寫有「四明三千里,朝起赤城霞,日出紅光散,分輝照雪崖」一詩,茶聖陸羽也來此探尋仙茗,載入《茶經》。鎮裏有座「五桂樓」,是後人為頌揚宋代黃必騰兄弟五人同科中舉、五桂流芳而建,曾藏書6萬多卷,與天一閣齊名,謂「浙東第二藏書樓」。南宋吏部尚書黃必和、越國公汪澈、朝議大夫孫哲和明代著名思想家黃宗羲、抗金英雄陳謙、開封府尹陳輝等均與梁弄有不解之緣。

尤須一提者,梁弄還是四明山抗日革命根據地。浙東區黨委、浙東行政公署、浙東遊擊縱隊司令部曾駐於此,獲譽「浙東小延安」,躋身全國百個紅色景區。我走訪了鎮南的橫坎頭村,浙東區委、浙東銀行、浙東新報社遺址尚存,革命烈士紀念碑巍然屹立,粉牆黛瓦的民居裏陳列革命文物、圖片和題詞,庭院有英烈塑像。前來拜訪者不少。2018年習近平曾覆函橫坎頭村黨員,勉勵大家賡續紅色基因,發揮黨員先鋒作用,努力建設美麗鄉村。

當晚,下榻四明湖畔一民宿。窗外秋雨淅瀝,四明湖燈火點點,有烏篷船悠悠划過。遠處飄來《茉莉花》優美琴聲。回顧三天來古鎮見聞,最令我感慨者:一是它原汁原味,未植入時尚斧跡;二是其青山綠水,未遭盲目開發;三是它寧靜安逸,不見喧鬧嘈雜,實乃彌足珍貴!不禁想起習近平主席「要留得住青山綠水,記得住鄉愁」、「鄉愁就是你離開了就會想念的地方」之言,一首小詩鑽出胸口——

難得偷閒水鄉遊,

古風悠悠自風流。

雨夜湖畔品黃酒,

最是鄉愁撩心頭!